天地與我并生 而萬物與我為一

陳超凡

自然是人類生命之源,人與自然的關系是人類社會最基本的關系。黨的二十大報告指出:“大自然是人類賴以生存發展的基本條件。”習近平同志在2018年全國生態環境保護大會上的重要講話中,引用古語“天地與我并生,而萬物與我為一”,深刻揭示人與自然是不可分割的生命共同體。習近平同志進一步指出:“當人類合理利用、友好保護自然時,自然的回報常常是慷慨的;當人類無序開發、粗暴掠奪自然時,自然的懲罰必然是無情的。人類對大自然的傷害最終會傷及人類自身,這是無法抗拒的規律。”

“天地與我并生,而萬物與我為一”,引自莊子的名篇《齊物論》,其大意是說天地與我共同存在,萬物與我形成一個有機整體,我與自然是生命共同體,理應和諧共生。這個“我”是泛指,可以指及人類乃至萬物生靈。莊子是戰國時期著名的思想家、哲學家和文學家,繼承和發展了老子“道法自然”的思想,與老子并稱“老莊”。《齊物論》是《莊子·內篇》的第二篇,也是莊子哲學思想的代表作。所謂“齊物”,指萬物在本原上是渾然一體的,不斷向其對立面轉化,并無本質上的差異。莊子“天人合一”“萬物為一”思想,雖然強調事物的一個方面具有一定的片面性,但深刻闡述了人與自然的同一性關系,蘊含著深刻的生態哲學,具有重要的生態倫理價值。

福建土樓:強調人與自然的和諧共生,飽含著深刻的生態智慧

中華民族向來尊重自然、熱愛自然,古代先哲關于人與自然的關系有著豐富的論述,有許多具體而生動的和諧共處之例,飽含著深刻的生態智慧,推動中華文明5000多年綿延不斷、經久不衰。

《道德經》曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然”。

《荀子·天論》云:“萬物各得其和以生,各得其養以成。”

《呂氏春秋》載:“竭澤而漁,豈不獲得?而明年無魚;焚藪而田,豈不獲得?而明年無獸。”

《齊民要術》云:“順天時,量地利,則用力少而成功多。”

唐代詩人李白吟道:“天不言而四時行,地不語而百物生。”

北宋哲學家程顥道:“仁者,以天地萬物為一體。”

……

以上警句倡導尊重自然規律、善待自然萬物,對自然要“取之有時、用之有節”,與莊子“天人合一”思想不謀而合,他們的內涵歷久彌新,至今仍具有重要的指導意義。

馬克思主義經典著述中蘊含著豐富的生態文明理論,馬克思和恩格斯認為人是自然界的一部分,依靠自然資源生產生活,人類在與自然互動中獲得發展,“自然界,就它自身不是人的身體而言,是人的無機的身體。人靠自然界生活”。馬克思承認自然及其規律的客觀性和先在性,認為“自然界的優先地位仍然保持著”。恩格斯認為人類不可能真正征服自然,踐踏自然規律必將遭到自然的報復,警告我們“不要過分陶醉于我們人類對自然界的勝利。對于每一次這樣的勝利,自然界都對我們進行報復”。

人與自然和諧共生是生態文明建設的重要內容,生態文明是人類文明發展進步的新形態。從人類社會文明進程看,人類先后經歷了原始文明、農業文明和工業文明,從開始的敬畏自然、依賴自然,逐漸向改造自然、征服自然轉變,由此帶來了資源枯竭、生態破壞和環境污染等一系列問題。從世界現代化進程看,西方發達國家工業化大多走的是“先污染后治理”的道路,雖然創造了遠超幾千年農耕文明所創造的物質財富,但同時造成了不可估量的生態破壞和資源浪費,出現了生物多樣性減少、土地沙化、大氣和水污染、氣候變暖等全球性環境問題,甚至發生了多起震驚世界的環境公害事件,不斷給人類敲響了生態警鐘,引發人類對工業文明的深刻反思。

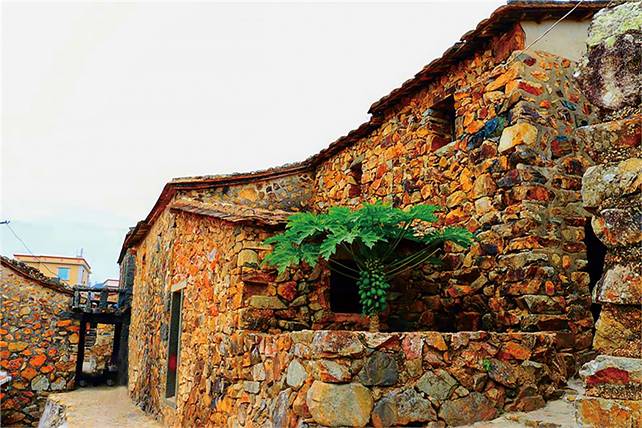

樟腳石頭厝:取于自然的石頭,筑就斑斕的詩意棲居

我國現代化晚于西方國家近兩百年。中華人民共和國成立70多年特別是改革開放40多年來,有的地方曾片面理解“以經濟建設為中心”,重經濟增長、輕環境保護,一度出現以犧牲生態環境為代價換取經濟增長的現象。雖然我國用幾十年時間走完了西方國家幾百年才走完的工業化道路,經濟發展取得舉世矚目的成就,但高投入、高消耗、高排放的粗放型增長方式也給自然生態環境帶來了嚴重破壞,導致西方發達國家幾百年出現的環境問題,在我國短短的幾十年內集中凸顯,我國環境承載能力面臨巨大壓力,發展與人口資源環境之間的矛盾日益突出。

建設生態文明是中華民族永續發展的千年大計,也是世界現代化發展的必然趨勢。習近平總書記歷來高度重視生態文明建設,無論在河北、福建、浙江、上海等地方任職,還是在中央工作,都始終把生態文明建設作為一項戰略性工作來抓。比如,在福建工作期間,習近平同志親自推動長汀水土流失治理、廈門筼筜湖治理、莆田木蘭溪治理等重大生態保護工程,推動福建率先在全國探索生態省建設,綠水青山成為福建的顯著優勢和亮麗名片。

黨的十八大以來,習近平總書記大力傳承中華傳統生態文化,不斷發展馬克思主義生態文明觀,圍繞新時代生態文明建設發表了一系列重要論述,形成了習近平生態文明思想,指引我國生態環境保護發生歷史性、轉折性、全局性變化,美麗中國建設取得前所未有的輝煌成就,中華大地呈現天更藍、山更綠、水更清、環境更優美的美麗景象。福建始終堅持以習近平生態文明思想為指導,大力傳承弘揚習近平同志在福建工作時開創的生態文明建設創新理念和重大實踐,完整準確全面貫徹新發展理念,持續推進生態省建設,先后獲批建設國家生態文明先行示范區、全國首個國家生態文明試驗區,成為全國唯一的水、大氣、生態環境保持全優,全省所有地級市人均GDP均超過全國平均水平的省份。

人不負青山,青山定不負人。黨的二十大報告強調,“中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化”,“推動綠色發展,促進人與自然和諧共生”,對建設人與自然和諧共生的中國式現代化作出了重大部署安排。2023年全國生態環境保護大會進一步提出,要全面推進美麗中國建設,以高品質生態環境支撐高質量發展,加快推進人與自然和諧共生的現代化。我們要一以貫之踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念,像“保護眼睛”“對待生命”一樣保護和對待生態環境,堅定不移走生態優先、綠色發展之路。立足當下、展望未來,在習近平生態文明思想的指引下,人與自然和諧共生的現代化實踐正不斷走深走實,必將以美麗中國、幸福民生的壯麗畫卷,為推動全球現代化、創造人類文明新形態貢獻更多中國智慧和力量。

(原載于《炎黃縱橫》雜志2024年第3期,作者為福建師范大學馬克思主義學院副教授)