黃乃裳的兩位華僑女婿

黃意華

林文慶

華僑史籍上,“海峽(指馬六甲海峽沿岸的新加坡、馬來亞)三杰”的事跡熠熠生輝。這“三杰”是林文慶、宋旺相和伍連德。林文慶、伍連德是連襟,都是福州閩清籍近代偉人黃乃裳的女婿。福州有句俗語:“女婿半瓣仔”。林文慶、伍連德可說是“半個福州人”。

1898年,黃乃裳在京參加康有為、梁啟超等六君子發動的戊戌變法,失敗后被立案究辦。為避禍,經友人介紹,攜眷前往新加坡任《日新報》主筆,同時尋覓供家鄉貧困鄉親墾殖的地方。就在這段時間中,黃乃裳與元配謝氏所育的長女黃瑞瓊嫁給林文慶,次女黃淑瓊與伍連德結為伉儷。受黃乃裳愛國思想的影響,林文慶熱衷推廣中華文化,成為著名的社會活動家。伍連德投身祖國的疾病防控,成為中國防疫、檢疫事業的先驅。

林文慶:新加坡華文教育的開拓者

林文慶(1869—1957年)祖籍廈門,出生于新加坡。他自幼聰穎,10歲考入著名的萊佛士學院。由于學習成績優良,獲得英女皇獎學金進入蘇格蘭愛丁堡大學深造,成為新加坡首任獲得該項獎學金的華裔學生。獲得醫學學士和外科碩士雙重學位后,林文慶于1892年回到新加坡開辦醫院。由于醫術精湛,很快馳譽獅城。

就在人們期待林文慶大展醫術之時,他卻轉向鉆研、推廣中華文化,并于1897年3月發起成立“中國好學會”。孫中山先生在南洋各地設立的閱報書社,便是受“中國好學會”的啟發。

1898年至1907年,林文慶參與創立了海峽華人公會、中華商務總會、華人體育會、威基利俱樂部等一系列社團,還聯合著名律師宋旺相(“海峽三杰”之一,祖籍福建南靖),創辦《海峽華人》雜志,林文慶撰寫了許多文章,刊發于這家雜志,提倡“改革華人社會,去蕪存精”。

廈門大學校園內的文慶亭

林文慶與友人聯合創辦《天南新報》,宣傳移風移俗,倡導男女平等,還捐銀創辦了新加坡第一所女子學校——中華女子學校。林文慶與夫人黃瑞瓊經常到校講授華文課。

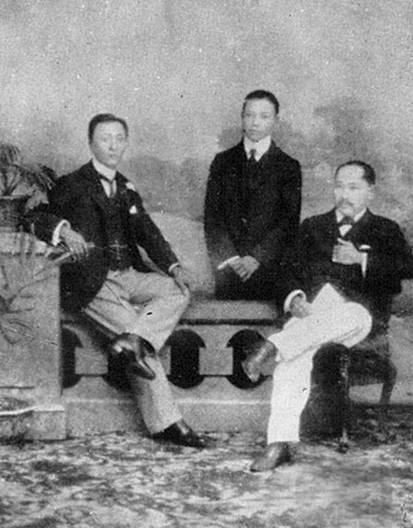

新加坡《海峽華人》雜志創辦人林文慶、

伍連德、宋旺相(從右至左),時稱“海峽華人三杰”。

林文慶留學英國時,就認識孫中山先生,接受反清民主革命思想。1906年,孫中山到新加坡組建同盟會,林文慶率先加入同盟會。黃乃裳這時正在馬來亞詩巫砂撈越籌建“新福州”墾場,經林文慶介紹,與孫中山會晤,從此走上了民主革命的道路。“新福州”墾場因為林文慶出面擔保,也得以順利簽約。

1921年4月,陳嘉庚先生獨資創辦廈門大學,首任校長由于種種原因,于5月間辭職。應陳嘉庚聘請,林文慶欣然出任廈門大學校長。上任后,誓言要把廈大辦成一所“活的非死的、真的非偽的、實的非虛的大學”。

林文慶任校長期間,一方面大力招聘知名學者前來任教;另一方面擴充校舍和教學設備。短短幾年間,廈門大學已擁有文學院、工學院、醫學院、科學實驗館、圖書館、體育館、運動場以及學生宿舍,贏得了“南方之強”的贊譽。

1934年初,由于受世界經濟危機的沖擊,陳嘉庚在南洋的企業被迫收盤,廈門大學經費陷入困境。林文慶慷慨捐出自己的年俸6000銀元,還親自到南洋募捐20多萬元,使廈大教學得以維持。1937年,廈大由國民政府接辦,林文慶才回到新加坡。

祖國抗戰爆發后,新加坡成為海外華僑支援祖國抗戰的中心。年近古稀的林文慶,投身抗日救亡洪流,經常在各種場合發表演講,號召海外華僑為祖國抗戰獻力。

林文慶致力于社會活動同時,不忘行醫濟世,晚年仍不遺余力,贏得廣大民眾的愛戴。1957年1月1日,林文慶病逝于新加坡,享年88歲。

伍連德:中國防疫檢疫的先驅者

伍連德(1879—1960年),祖籍廣東臺山,出生于馬來亞檳榔嶼。1886年留學英國劍橋大學。7年后,以第一名的成績獲醫學博士學位,回馬來亞開業行醫。伍連德在中國國內的親屬有許多人服務于北洋水師,舅父就是北洋水師名將林國祥,親人中有數人在甲午海戰中殉國。1907年,伍連德應清政府聘請,回國出任陸軍軍醫學堂幫辦。

19世紀中葉,人類歷史上第三次鼠疫開始流行。從安徽、云南、孟買、舊金山,到土耳其、日本,然后匯聚于北滿,于1910年底石破天驚地大爆發。大廈將傾的清王朝所能倚仗的,是歸國僅兩年、連國語都說得很不流利的南洋華僑、陸軍軍醫學堂幫辦伍連德。

伍連德

臨危受命的伍連德只帶一名身兼助手和翻譯的學生,火速趕到鼠疫流行的前線哈爾濱,發現實際情況比想象的還要嚴峻。朝廷在北滿的力量十分薄弱,地方官員無所作為,當地又沒有現代醫學人才,各國領事和俄國鐵路當局甚至采取不合作態度。伍連德通過努力,很快查明瘟疫的病因,向朝廷提交控制方案。在他的主持下,從西伯利亞到上海,南北兩千里,按照原先制定的防疫方案,全面隔離鼠疫病人和可疑患者。在最關鍵的哈爾濱,伍連德率領由醫護人員、中醫、警察、軍人和民工組成的防疫隊伍,和鼠疫進行決戰。每一天都有同事殉職。面對困難,伍連德不懈努力,用他的自信去感染整個團隊,使大家在近乎絕望中堅持。

靠著伍連德周密而科學的防疫方案,靠著防疫團隊高達10%殉職率的血肉長城,一場數百年未見的鼠疫大流行,在不到4個月時間里,被以中國人為主的防疫隊伍徹底消滅了。這是人類歷史上第一次成功的流行病防疫行動,伍連德的防疫方案也成為迄今為止對付突發傳染病流行的最佳手段。

伍連德沒有在榮譽中陶醉。他謝絕了民國政府民政部衛生司司長的高官厚祿,放棄了其擅長的醫學研究,重返北滿創建東北防疫總處,然后牢牢地守在北疆,等待鼠疫的再次來臨。這一等就是整整10年,是伍連德生命中最美好的10年。

這10年,伍連德數次辭去國家衛生主管的職務,甘心做哈爾濱海關屬下的一名小小的處長。這10年,他創建了中華醫學會,作為國家特派員在上海主持焚燒鴉片,創建中央防疫處以及推動中國醫學現代化。這10年,他有刻骨銘心的傷痛,知交的背叛,摯友的橫死。這10年,無論風云變幻,他都堅定不移地在遙遠的北國兢兢業業地為中國鍛造防疫盾牌。

1920年底,大鼠疫果然卷土重來。伍連德10年磨劍,占盡了先機,成功地將其徹底控制和消滅在北滿。和10年前僅中國境內便死亡6萬多人相比,第二次大鼠疫中蘇死亡人數不足1萬,而且哈爾濱以南幾乎未受波及。更重要的是,由于防疫及時,鼠疫的隱患被消除。

在防控鼠疫的斗爭中,伍連德不忘祖國的西醫事業,大力引進英美醫學教育,將陸軍軍醫學堂改造成中國第一所現代化醫學院,先后開創了中國流行病學、微生物學、實驗動物等學科。他先后在各地創建了20多所醫院和醫學院,包括哈爾濱醫科大學和北京大學人民醫院,并參與協和醫院的建設。他創立的東北防疫總處很快成為國際知名科研和防疫機構,20年間不僅承擔了東北防疫任務,而且培養出一代防疫精英。1915年,他和顏福慶等創立中華醫學會,擔任第一、二屆會長。他參與發起創建了10多種科學團體,包括中華麻風救濟會、中國防癆協會、中國公共衛生學會、中國微生物學會、中國醫史學會、中國科學社等。

抗日爆發后,伍連德顛沛流離,眼看自己鐘愛的醫學事業在戰亂中難以作為,只好舉家返回馬來亞。此后的歲月,伍連德一直行醫濟世,活人無數。1960年1月21日,伍連德因心臟病突發病故,享年81歲。

伍連德在防控鼠疫現場。