初 訪 牛 津

——憶牛津大學伊懋可和他的名著《中國的歷史之路》

鄭學檬

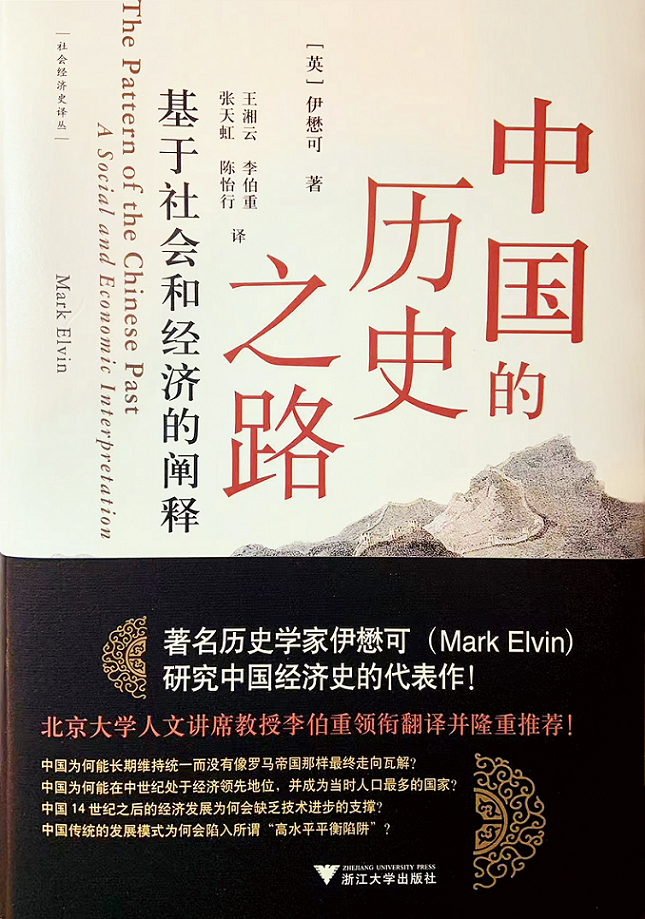

2023年2月,浙江大學出版社出版了英國著名學者伊懋可(Mark Elvin)的名著《中國的歷史之路》(原著名為The pattern of Chinese past: A social and economic interpretation)。出版社的王軍大編據李伯重教授的提議,來電請我為伊著題寫封底簡評。由此引出我多年前初訪牛津的一段記憶。“簡評”寫好后,2023年4月中旬《中國的歷史之路》發行研讀會在北京舉行,王軍同志又請我赴會發言,因我年事已高,耽于遠行,寫了這篇回憶文字,請首都師大天虹教授代為宣讀。

我最早讀到伊著是在1983、1984年間。那時廈門大學歷史系的傅衣凌教授自美講學回來,帶來伊著《中國過去的模式》(The pattern of Chinese past),介紹給我們。當時我也幫傅師做些雜事,于是有機會知道此書,并借來閱讀。我的英語水平很差,讀得很辛苦,本著一腔好奇心,還是啃完全書,并想把它翻譯出來,并寫出一份“意見”。這個天方夜譚一般的奇想,本早已忘卻,自接到王軍大編通知后,又記起了,從所藏資料中,找到這份“意見”。我在“意見”中說:作者是懷著了解今天中國的動機,去研究有著三千年文明紀錄的中國社會經濟結構。我很欣賞伊懋可用比較分析方法,發現中國歷史的特殊性及其和西方類似的地方。伊懋可從中國歷史上農業發展方向、經濟重心、技術基礎等方面與西歐比較后,認為從生產力發展水平上當時中國肯定比歐洲先進。只是到了14世紀,才出現了轉折:技術停滯(大約1300—1500年)。他選擇了“技術停滯作為分析問題的關鍵”。為什么1500—1800年間“發明幾乎付諸闕如”?他說“高水平的均衡陷阱”阻礙了發明。

這些論述,對我來說既新鮮又不甚理解。國外學者如王業鍵先生說,“中國為什么不能像英國一樣在19世紀經濟起飛呢”?他認為有國內的“資本主義萌芽論”(即從資本積累的觀點分析),何炳棣的“資本耗散”論,還有伊的“高水平的均衡陷阱”論。國內學者如吳承明先生在《關于中國資本主義萌芽問題》一文中,把“傳統平衡論”和伊懋可的“高水平的均衡陷阱”論列為停滯論的翻版,指其論“一般只注意生產力,忽視生產關系的演變”。我雖然不很理解技術的重要性,但不認為伊懋可的觀點是停滯論的翻版,也認同明清時期經濟停滯已是社會現象,而采用近代技術也是一種歷史要求,認為近代技術也是人類的財富,不等于資本主義。

以上是20世紀80年代初,我在“實踐是檢驗真理的唯一標準”討論余音繞梁時代,讀伊懋可著作后的看法。雖然讀后曾想翻譯此書,還寫了《關于翻譯馬克·艾文<中國過去的模式>一書的意見》,后因自思英語水平太差,不堪譯任,遂將此“意見”置之腦后,近日才翻出披閱,啞然失笑。

其實,讀了伊著之后,有些問題總是不解其故,如中國的莊園,和西歐的莊園制性質一樣嗎?如果一樣的話,那么中國租佃制下的佃農和歐洲農奴有何區別?所謂“高水平的均衡陷阱”的概念屬于什么樣的理論?明清時期杭嘉湖農業技術,還算不算技術發明?等等。

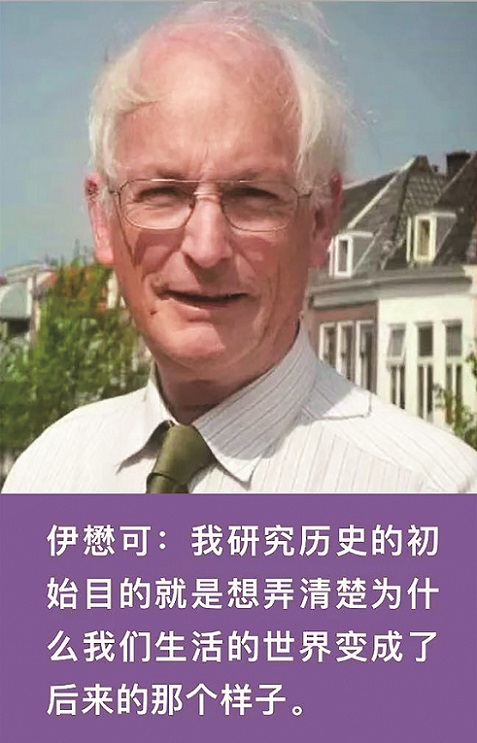

1989年4月15日,我以訪問學者身份去荷蘭萊頓大學交流,有機會接觸許理和、包樂史、伊德瑪、費米爾等漢學學者。一次和費米爾先生談起伊懋可的《中國過去的模式》一書,費說他認識伊,即拿起電話呼叫在倫敦的伊懋可先生,問他能不能邀我去交談。伊在電話中說,他很忙,沒時間。此時他正在忙著為香港問題會談的英方做些準備工作。因為費米爾和伊懋可的通話,我才鼓起勇氣寫了一封短信給伊,說想請教他七個問題。不久,他回信,邀我去牛津大學。大約在7月間,我從荷蘭的鹿特丹港經海路到英國,找到伊所在學院,伊還讓學院給予我住宿優惠,安排我住在一座古老塔樓上(可能是17、18世紀建的)的客房,塔樓周圍古木森森。登上狹陡的塔樓樓梯時,恍若有電影《巴黎圣母院》中某個情節在腦海浮現,有一絲恐怖感,至今難忘。

每天,伊懋可先生先去倫敦國會公干,中午一點左右趕回和我討論,他除了陳述對我國學者的流行觀點批評以外,主要介紹西方學者對封建主義和資本主義界定的觀點。下午四時之后,帶我去復印資料。如此五天,從不缺席。我對伊懋可先生與同行交流時那種虛懷若谷,直言銳語,一絲不茍的精神,感佩之至,長久難忘。伊懋可先生為我復印的資料,當晚我會閱讀,因為英語初通,讀得很辛苦。喝著加糖和奶的立頓紅茶,讀至深夜三四點。有一次伊先生促我出去觀光,不要閱讀不歇。從我保存的資料中,可看到閱讀內容有Rodney Hilton的The transition from Feudalism to Capitalism,Timothy Brook 和 Cregory Blue的China and Historical Capitalism等。

此次長談,從封建主義和資本主義概念切入,圍繞著歐洲近代化歷史和中國歷史比較這個話題。這次交流,使我認識到,歷史敘事與作者的學術、生活背景有密切關系。伊懋可先生作為一個有著工業革命及其社會變革歷史記憶的學者,他看待中國歷史的發展路徑必然與我們不同。其次,他對技術的作用評價令我茅塞頓開,我們信奉馬克思主義的生產關系要適應生產力法則,但沒有意識到只有人還不能形成生產力,只有人加技術才能形成生產力這個法則。回來后,我把伊懋可先生的觀點,融入經濟史研究,探討唐代南方經濟發展的內在原因。這在我的著作《中國古代經濟重心南移和唐宋江南經濟研究》(岳麓書社1996年版、2003年版)、《唐宋科學技術與經濟發展關系研究》(合作者徐東升、劉經華)等書中,有所發揮。

此次長談,從封建主義和資本主義概念切入,圍繞著歐洲近代化歷史和中國歷史比較這個話題。這次交流,使我認識到,歷史敘事與作者的學術、生活背景有密切關系。伊懋可先生作為一個有著工業革命及其社會變革歷史記憶的學者,他看待中國歷史的發展路徑必然與我們不同。其次,他對技術的作用評價令我茅塞頓開,我們信奉馬克思主義的生產關系要適應生產力法則,但沒有意識到只有人還不能形成生產力,只有人加技術才能形成生產力這個法則。回來后,我把伊懋可先生的觀點,融入經濟史研究,探討唐代南方經濟發展的內在原因。這在我的著作《中國古代經濟重心南移和唐宋江南經濟研究》(岳麓書社1996年版、2003年版)、《唐宋科學技術與經濟發展關系研究》(合作者徐東升、劉經華)等書中,有所發揮。

上世紀90年代,我在北大偶遇他的博士生,知道伊懋可先生應聘到澳大利亞國立澳大利亞大學當教授了。2023年《中國的歷史之路》中譯本出版后十個月,得知伊懋可先生在牛津逝世,享年85歲。

光陰荏苒,山形依舊,云路迢迢,此行雖已成追憶;斗轉星移,往事悠悠,故人安在,駕鶴遠去知無蹤。

2024年6月8日

改定于廈門大學海韻北區寓所

(本文原載于《炎黃縱橫》2025年第1期,作者為廈門大學教授、博士生導師)