冶 山 遇 懷 晉

繆淑秀

我在福州的第一個家位于冶山邊上,然而那時的冶山卻隱藏于鋼筋水泥叢林中,常有一種尋隱者不遇的困惑。

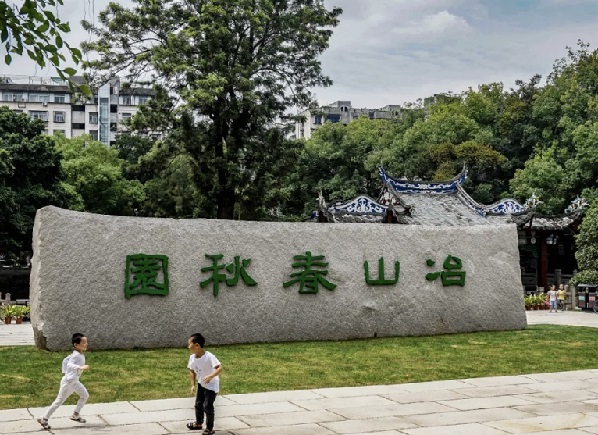

直到2018年的春節(jié),當我與娃過完春節(jié)從老家回來,夜幕中經(jīng)過冶山路,居然見到一塊巨型石刻“冶山春秋園”,瞬間激動不已,我知道從此再也不用那么辛苦地去尋找冶山了。

冶山公園

冶山位于越王山南麓,自嚴高開郡以后,李椅、常袞、王審知、蔡襄、張伯玉、程師孟、曾鞏、趙汝愚、辛棄疾等名賢開府建衙于冶山,幾乎所有入閩的王公鉅卿也都駐蹕、下榻于此。如今,山上依然存留著唐宋至民國達官顯貴、文人墨客的墨寶、詩詞,形成了極具特色的“泉山摩崖題刻”。

冶山遺跡林蔭蔽日,石階曲折,尋“泉山摩崖題刻”,總能遇見一位叫王懷晉的文化名人,因其在冶山多處留下筆墨。

王懷晉何許人也?據(jù)相關(guān)資料記載,王懷晉(1891一1945年),字楚英,福建福清人。畢業(yè)于福建省公立學院法政法律科,參加過北伐戰(zhàn)爭,任廣東討賊軍司令部秘書、參議、參謀長,歷任廣東省韶州地方審判廳廳長兼刑庭庭長、福建省控訴法院院長、福建考取高等行政官吏主試、福建省特種刑事法庭庭長,軍法會審處處長、山東高等法院第六分院院長兼臨沂地方法院院長、福建省黨務(wù)指導(dǎo)委員、宣傳部部長、福建省參議會第一、二屆參議員等職務(wù)。

王懷晉題刻

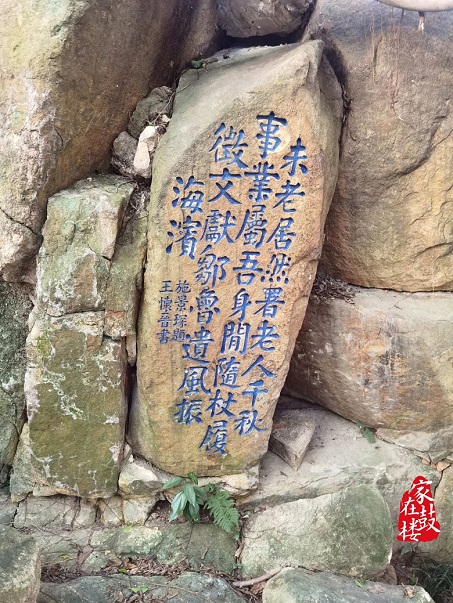

“未老居然署老人,千秋事業(yè)屬吾身。閑隨杖履征文獻,鄒魯遺風振海濱。施景琛題,王懷晉書。”位于六曲右側(cè),和陳衍題書的“觀海亭”石刻并排,朝向南,楷書。

施景琛(1873—1955),字涵宇,號泉山老人,近代文化名人,祖籍長樂,后遷居福州城內(nèi)泉山之麓貢院里(今中山路),是陳衍的學生,一生致力于保護文物、興辦教育、詩詞創(chuàng)作。據(jù)相關(guān)記載,冶山摩崖石刻保護得如此完好,與施景琛有著密不可分的聯(lián)系。

黎元洪任大總統(tǒng)后,召施景琛赴京任國務(wù)院秘書、參議等職。之后,為躲避北洋軍閥政權(quán)混亂的政治局面,施景琛回到福州,成立閩侯縣名勝古跡古物保存會,任常務(wù)副理事,致力保護、修繕古跡名勝。不久,又創(chuàng)設(shè)閩中歷史博物館董事會、閩都古跡文化俱樂部董事會等。著有著有《泉山古物編》3卷、《泉山全集》12種、《榕城泉山沿革紀略》1冊等。

民國時期,冶山荊棘滿目、荒草叢生,施景琛協(xié)助陳衍主持整治冶山,修復(fù)名勝古跡,并以其大哥績宇六十壽辰為契機,邀集多位鄉(xiāng)賢名士聚會于冶山題寫石刻。

王懷晉比施景琛小18歲,兩人曾先后擔任省參議會參議員,又是名勝古跡保護的堅定支持者,且寫著一手好字,也就成為了施景琛邀請來題寫石刻的重要嘉賓。

此處摩崖題刻詩詞的大概意思是:我還未老(時年不到六十歲),署名居然是老人了(號“泉山老人”),那是因為我承擔了功在千秋的事業(yè)吧。征集文獻,考察古跡,保護文物,要在福州這個海濱鄒魯重振文教之風。

民國丙子年(1936年),施景琛重修通往冶山最高峰的登山路。王懷晉則在“六曲”右側(cè)向東留下了“登山路”榜書,落款“懷晉”。

落款“懷晉”的“九曲池”榜書位于流杯渠上方,朝向東南,楷書,縱二行。

施景琛在《榕城泉山沿革紀略》記載:“禊游堂在將軍山下,宋時建”“九曲池在將軍山頂,歲上巳,郡人修禊于此”“于九曲池上增筑流觴亭”。據(jù)閩侯縣名勝古跡古物保存會第一次報告(1931年)記載:“九曲池閩都記云:‘在將軍山嶺歲上巳日郡人修禊”于此池為巖石塹成九曲形,并記有“九曲池”三字,王楚卿先生書。

曲水流觴這種傳統(tǒng)最早可以追溯到西周初年,福州城北曾有兩處溪流是文人曲水流觴雅集之處,今已無跡可尋,泉山九曲池則成為福州文人雅客曲水流觴雅集的見證。

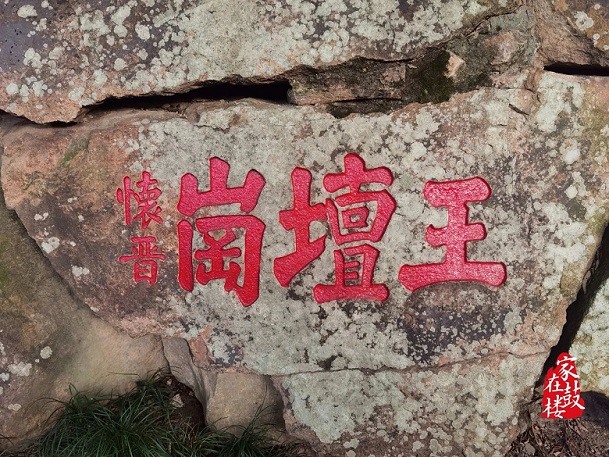

位于冶山西部的“王壇崗”也是王懷晉所書,朝向西,楷書。王壇,大概是福州名果黃皮果,又叫黃壇子、黃彈、黃淡、黃皮。福州方言“黃”“王”發(fā)音不分,“王壇”即方言中的“黃彈”,也就是黃皮果,而“王壇崗”則為古人祭祀之壇。

落款“晉書”的“獨秀峰”位于冶山南部,二曲右上方,“芳茗原”石刻上方,朝向南,楷書,縱二行。“晉書”即為王懷晉書。

據(jù)統(tǒng)計,在迄今所發(fā)現(xiàn)的冶山摩崖石刻中,王懷晉榜書數(shù)量僅次于施景琛、陳衍。移步換景,皆可遇見王懷晉榜書。

于閩中首善之區(qū),冶山在千年的滄桑巨變中銘記了一座城池的歷史與文脈,也讓我們得以在咫尺之間,一覽千年。

(配圖來源于“家在鼓樓”微信公眾號等,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除)