不悔少作——謝冕在1947~1949(福州)

劉登翰

一

謝冕說,他一生只做一件事。這一件事,輝煌了謝冕的一生。

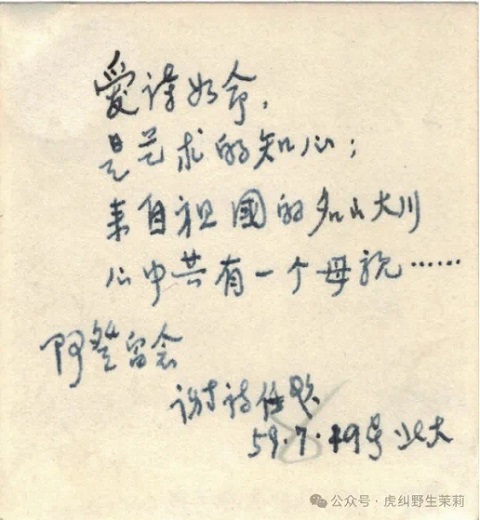

不久前,我偶然翻到1959年和謝冕、任彥芳(謝冕同班同學,詩人,現居美國)的一張合影,照片背后有“謝詩任題”的四句詩:

愛詩如命

是藝術的知心

來自祖國的名山大川

心中共有一個母親……

謝冕如今已是九秩詩翁。回望當年,六十多載歲月飄然逝去。在中國詩壇上,無論陽光絢麗,也無論風雨凄戚,他都無負當年志言,以詩為志業,視詩如生命。

我最近重讀了謝冕少年時代的習作,這些帶著早熟的浪漫和憤激的不平留下的文字,當然不能與謝冕后來的皇皇巨著相比。但大江大河都是從最初的涓涓細流出發,高天大樹也都從芊芊幼苗長成。翻讀這些稍顯生澀的中學時代的習作,我想探究的是,當細流還未匯成長河、幼苗尚未長成大樹時,它最初的開始曾經預示過什么嗎?或者說,謝冕最初的這段早熟人生和他少年時代孜孜不倦的寫作嘗試,帶給他后來的文學人生什么影響?

二

1945年9月,謝冕考入福州私立三一中學讀初一。謝冕自注:“這是愛爾蘭都柏林三一大學的姐妹校。”是一所無論師資還是設備都很好的教會學校。

1947年9月,謝冕升入初三,開始收藏自己的作文和課外習作;至1949年8月17日,福州解放,謝冕剛讀完高一,就結束自己的中學時代,參加中國人民解放軍。他在福州的最后一篇文章《我走進了革命的行列》,發表于1949年9月16日的閩星日報副刊,此時,他已隨軍南下。從初三到高一,兩年間其收藏的習作共有204篇,主要是詩、散文詩和少量短散文。

這些作品,最初多是課堂作文,間有一些課外習作;之后(特別是高一以后),便更多是自己選題的習作,廣泛涉及社會、人生的各種體驗,部分在報紙副刊正式發表。僅從1948年11月25日在福州《中央日報》文藝副刊發表的第一篇作品《公園之秋》,至1949年8月29日離校入伍,九個月內共在福州的《中央日報》《星閩日報》《三民日報》《福建時報》《天聞報》《勁報》等副刊上,發表詩、散文詩、短散文共47篇。他曾將初三時期的習作編為詩集《歸途》,高一時的作品(作者自注:自1948年10月至1949年5月)編為《詩總集》,分八卷:一、懷(長詩);二、探索集(收詩文30篇);三、呻吟集(收詩30首);四、萌芽集(收詩10首);五、迷途集(收詩15首);六、寒夜的歌(收詩10首);七、輪軸(收詩10首);八、人民之歌(收詩6首)。

僅從這些篇目,讓我們約略能夠窺見,作者當時內心的詩緒歷程和關注的世界。

一個十六七歲的中學生,兩年間有這樣的收獲,其寫作之勤奮,可以想見。

三

謝冕不改一字地“原稿照錄”,在他80歲后(2012年)出版的十二卷“編年文集”的首卷中,收入他中學時代(初三到高一)的全部習作,為此他曾坦言“不悔少作”。然而,在書稿的校閱過程中,他又幾度為某些習作的“幼稚可笑”而動搖過。既言“不悔”又深感“羞慚”,為何最終還是一字不改、一篇不落地全部保留在文集中呢?

每個人都少年過,每個人也都從幼稚走來。幼稚的另一面是純真,這是幼稚的可愛處;幼稚的下一程是成熟,這也是幼稚的珍貴處。閱讀這些作品,讓我們回到當年的那個少年心懷,當年的那些歷史場景。對于作者,這其實無關悔或不悔。這是謝冕文學生命的一部分,是他文學人生的開始。它的價值和意義,首先是謝冕自己。它保存了謝冕在那個特定年紀、對那個特殊年代的文學記憶,是全面悉知謝冕的必需。

謝冕是幸運的,他就讀于一所知名的教會中學。雖然未必每個教會學校的學生都是基督信徒,但環境濡染,教會的博愛精神彌漫學園,也必然在少年謝冕心中留下痕跡。它倡揚愛眾生,也愛萬物,一山一水、一草一木。這對一個開始感知生活、熱愛文學的少年,極為珍貴。謝冕初中時期的習作,多以自然為對象。他寫花、寫蟬、寫江濤、寫綠野……它培育了少年謝冕對大自然的敏感,這份饋贈,一直延續到今天。初三,他與同學合辦的壁報就叫《墻角的花朵》,引冰心《春水》的三句小詩,為它寫了《發刊詞》:

“這是一塊自由的國土,叢長著許多春天的孩子們,有蒲公英,有紫羅蘭,有牽牛花,有野蘭,也有狗尾草……春來了,春在哪里?春在牽牛花的花瓣上,春在狗尾草的尾巴上。春天融合在大自然中,春天在它們的胸脯上,春天的氣息是多么芳香啊!”

在這里,我們仿佛看到了早年冰心的影子。

這時的謝冕是快樂的,純真的,自信的。

然而謝冕又是不幸的。才入小學,就逢戰亂。父親失業,姐姐出嫁,兩個哥哥為謀生遠行他鄉,而自己,連學費都交不起……一個安和溫馨的家庭,驟然墜入底層。當他觍(tiǎn)著臉四處求借才換來一張“上課證”時,他說:“這血淚浸透的一張紙,我真該向它痛哭了!”(見初三作文《自傳》《又到開學的時候》)。人世的艱難,社會的不平,他由自身經歷的羞辱聯想到社會大眾普受的欺凌,過早成熟了一個十六歲少年的心。他變得敏感,變得憤激,他面對眼前風景的心態也變了:

“楓葉紅似火,我不想做一首華麗的贊美詩。我想,那是血;那是苦難大眾的血跡。他們,這批可憐的獻祭者的羔羊,被宰割了,被侮辱了,被殺害了,在黎明未降臨之前,他們被黑夜之魔攫奪去了。血,斑斑地染在楓樹葉子上。”(1948年11月《公園之秋》)

此時的謝冕,是憤恨,是不平,是抗爭!

他關切的世界不再是純粹的美,他更多感受到的是美的意象背后的丑,是現實的骯臟和罪惡。他寫鄉村《薄暮的悲哀》:“血腥混合著一陣微風卷入山坳中去了”;他《控訴》:“官僚與商賈串演的雙簧”;他譴責《你們的世界》:“榨干了人民的血脂/來充實你們發光的腦袋”

最初的浪漫給予了他對美的敏感,而冷峻的現實卻教會他思想的敏銳。

對于教會教育,他也開始有了新的認識,從質疑、諷喻到批判:“那些上帝的信徒們,慣愛說些縹緲玄虛的‘神’,在反帝反封建達到高潮的今天,他們竟然如此大膽地大談唯心論,真是時代的反動者。所以我以為應當徹底破除宗教的觀念,20世紀的主宰者應當是‘人民’而不是虛無的‘神’‘上帝’。”(《書齋散記》1949年4月)

謝冕從一個浪漫的唯美主義者,很快變成一個現實的批判者和抗爭者。從初三到高一,這是謝冕思想和詩風急劇變化的一個重要階段。校園里的國文課已經滿足不了他的求知欲望,廣泛的閱讀不僅讓他觸及社會深處,也讓他感受藝術風格多元的絢麗。從他習作中的片言只語,我們知道,他不僅讀屈原、讀李白、讀杜甫,還翻譯課本上的英國詩歌,閱讀過不一定全能讀懂的艾略特,“從僅有的少量零用錢”,他訂閱了1947年在上海出版的《詩創造》和繼后的《中國新詩》,他“買來了詩人辛笛的《手掌集》”,評介了“九葉”派詩人唐湜(shí)的詩,引杭約赫(曹辛之)的詩句入自己的詩中,借臧克家的詩《自由》作為自己習作《自敘》的結尾……這個時期在國統區最活躍的詩人,都進入他的視野。他努力想要從“學校”這個狹小的空間掙脫出來,尋找更大的世界,更廣闊的藝術天地。當生活迫使他從浪漫走向現實,他并不滿足于僅僅直接地控訴和告白。他用象征,用隱喻,用意象,來豐富自己的藝術表現力。他向往一個新的世界,一種新的藝術方式。當他從后來被稱為“九葉”派的詩人們身上,找到自己的追求時,他引為同道,視為知音。20世紀80年代,我和洪子誠合作撰寫《中國當代新詩史》時,曾向他借閱過他精心裝訂、珍藏的《詩創造》和《中國新詩》的合訂本,他對這些四十年前陪他一路走來的詩集的鐘愛和珍惜,讓我深深感動。

這種對詩歌時代精神和多元藝術的追求,可以從他1949年4月發表在《三民日報》上的一篇隨筆《詩的閑話》得到印證。這是謝冕關于詩歌理論的第一篇短文,也是最早一篇談及自己詩歌觀念的文章。他引用了梁宗岱、李廣田、劉西渭、艾略特等詩壇前輩的詩論,來闡明自己的詩歌信仰。他認為:“一首詩應該是一件藝術品”,“詩中的情感是詩人的情感,詩中的靈魂是詩人的靈魂”,“詩應該在現實中‘生根’,在生活里‘生根’”,“一首詩的完成應當是‘生長’出來的,而不是憑空‘造’或‘添’出來的”,“一首詞句鮮麗而沒有‘生命’的詩,等于一個濃妝艷飾的賣淫的妓女”,“讓詩人先是人,先是一個尋常的人”,“詩人是兩重觀察者,他的視線一方面要內傾,一方面又要外向”,“詩人應該說出人民所欲說的話”,“詩人應該站在時代的前頭”……這是謝冕對詩的認識,雖然許多話都來自詩壇前輩,但這是他對詩的選擇,在他剛剛開始學習寫詩時就確立的觀念和信仰。歲月匆匆逝去,如今步入鮐(tái)背之年的謝冕,他七十余載的詩歌人生,無論再大的跌宕、再多的誘惑,他都未曾違背這個最初確立的詩的觀念和信仰。

這是少年謝冕的成長,是他進入社會和走向文學之前的準備,一個超乎他當時年紀卻又預示著未來無限可能的思想和藝術的準備。

四

1949年5月,謝冕仿佛有所預感似的把自己這一年的習作匯編成集,以《詩總集》名之,下分八輯。第八輯為《人民之歌》,收詩六首:《悼--祭“四·一二”死難同學》(1949年4月12日)、《人民的歌》(1949年4月22日)、《信》(1949年5月1日)、《行列》(1949年5月)、《不要消極,屈原》(1949年5月5日)、《詩一章》(1949年5月),都是四五月間的創作。謝冕后來在這一輯詩的自注中說:“這冊詩集是一個重要的標志,1949年5月之后,國內戰爭形勢急轉直下,當時上海已告解放,福州正忙于‘應變’。這是作者在三一中學學習的最后一個學期(高中一年級下學期),也是作者中學階段的‘結束’。1949年8月29日,作者參軍,開始了艱難的軍旅生涯。”

此時謝冕依然在報紙副刊上發表作品,從這一年4月至7月,他一共寫了28篇作品,發表18篇,唯獨編入“人民之歌”的這六首詩,一首也沒發表。這里藏著什么秘密或者他在等待什么呢?

還是讓他的作品來解密吧!

在《信》里,他寫道“有人從遠方寄來一封信/ 他說那邊的農田都已下種/他說那邊的士兵不取民物/他說那邊的學生不鬧學潮/他說那邊的工廠不再罷工/他說那邊的教師都安心教書/他說那邊的人都有飯吃……他說那邊的人民都歡樂/他說那邊的人民都唱歌”。1948年,在上海學生運動中流傳著一首歌,后來唱遍布中國廣大尚未獲得解放的地區,從偷偷地唱到悄悄地唱到大聲地唱:《山那邊喲好地方!》謝冕詩里的“那邊”,就是歌里的“那邊”。

我不知道學生時代的謝冕,是怎樣接受影響而向往解放區、向往革命的。不過在那個年代,這是青年學生普遍的思潮。他的同班同學張炯,已經回到家鄉閩東,當了一支游擊隊的政委。謝冕向往革命可能受到社會思潮的影響,更可能受啟于自己的社會體驗和創作實踐。如果說,最初謝冕詩歌中的愛憎和不平,主要來自切身對社會的感受和批判;那么,此時謝冕,已經有了明顯的政治意識和斗爭指向。他在《人民的歌》中,疊句式地提到“東北神秘的叢林里”“黃河兩岸的麥田里”“駝鈴叮當的戈壁大沙漠”“揚子江北岸的貧瘠的土地”,躍起了被“獸蹄踐踏”“饑餓迫害”“黑暗吞噬”的人民,掙脫鎖鏈和鐐銬,“結成一道鐵的洪流/高擎起血的旗幟”,刺向“那些可恥的帝國主義的尾巴們”“那些剝削人民的官僚們”“那些法西斯強盜們”“那些可憐的怯懦的傀儡們”“那些虎狼似的黑色流氓們”,他以巨大的熱情呼喚這個“奴隸翻身的世紀”的到來:

血紅的斗爭的大纛(dào)

浩大的解放的隊伍

似一道鋼鐵的洪流

涌向江南冰封的土地

涌向江南腥膻的土地

北方解放了的土地和冰封的江南,這是他詩中的“那邊”和“這邊”,成了鮮明的對比。這些直接呼喚和歌頌解放戰爭的有著鮮明政治傾向的詩句,在王朝末日淫威尚在的環境下,當然無法發表,但它記載了歷史轉折關頭,謝冕的思想和情緒,是謝冕成長的見證。

他在呼喚,他也在等待。

兩個月之后,1949年8月17日,福州解放。當天晚上,他滿懷激情寫了一首篇幅稍長的詩:《向陽光擁抱--寫在福州解放日》,歡呼“一個美麗的/中華人民共和國的遠景/已在向著他們招手”。

8月29日,福州解放的第12天,謝冕結束他的學生時代,走進中國人民解放軍的行列,隨即揮別福州,隨大軍南下。

謝冕的詩歌人生,掀開了新的一頁!

(本文原載于《福建鄉土》2024年第4期)