對黃乃裳《紱丞七十自敘》辦報內容的考訂與增補

龍超凡

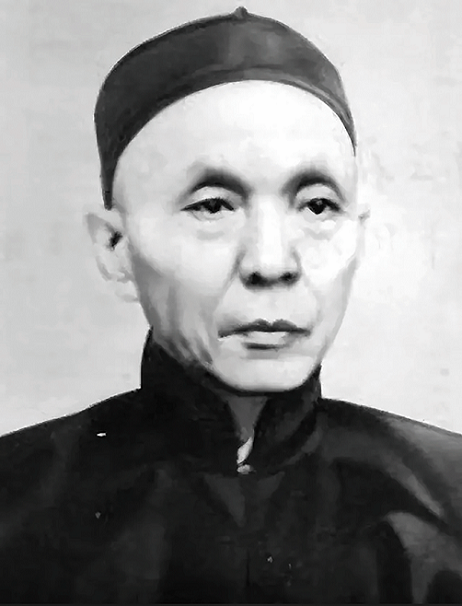

福建近代第一張華人自辦的報紙《福報》,由福建閩清人黃乃裳于1896年在福州創辦。黃乃裳(1849—1924),字紱丞、黼臣,號慕華,是清末民初的華僑領袖、民主革命家,1866年在家鄉閩清六都受洗入基督教,維新變法期間曾多次上書痛陳興革,1905年加入同盟會,1910年擔任教會舉辦的福建英華、福音、培元三書院教務長。黃乃裳一生多次辦報,是開展福建近代報刊史研究不可或缺的人物,其撰寫的《紱丞七十自敘》(以下簡稱《自敘》)從少時受洗入教談起,較詳細地回顧了其在教會作為、投身社會活動、家庭生活等情況,包括其參與和組織的報刊活動。《自敘》是開展黃乃裳研究、福建近代報刊史研究的一份重要文獻資料。

黃乃裳像

《自敘》是黃乃裳的個人回憶錄,與客觀歷史之間有出入,或記憶有誤,或遺漏缺失,帶有比較濃厚的主觀色彩。朱峰教授也指出:“黃乃裳的自敘文本與客觀歷史之間出現一定的落差,需要后來的研究者進一步考訂與補充。”[1]對黃乃裳《自敘》述記的辦報內容,不宜當作史實直接搬用,須考訂確實后方可引用。然而,不少研究者將《自敘》視作第一手資料予以直接使用,未予以甄別與考證,導致有關黃乃裳辦報研究的內容莫衷一是。因此,有必要在綜合考證相關史料和前人研究的基礎上,對《自敘》中所述的辦報內容進行系統考訂。

《自敘》是黃乃裳的個人回憶錄,與客觀歷史之間有出入,或記憶有誤,或遺漏缺失,帶有比較濃厚的主觀色彩。朱峰教授也指出:“黃乃裳的自敘文本與客觀歷史之間出現一定的落差,需要后來的研究者進一步考訂與補充。”[1]對黃乃裳《自敘》述記的辦報內容,不宜當作史實直接搬用,須考訂確實后方可引用。然而,不少研究者將《自敘》視作第一手資料予以直接使用,未予以甄別與考證,導致有關黃乃裳辦報研究的內容莫衷一是。因此,有必要在綜合考證相關史料和前人研究的基礎上,對《自敘》中所述的辦報內容進行系統考訂。

一、《自敘》版本流傳及所載辦報文字

1918年,福建美以美會向基督教徒征集教會史料,時年69歲的黃乃裳應邀撰寫了個人回憶錄,將其取名為《紱丞七十自敘》,此即《自敘》誕生背景。《自敘》完成后,印刷成冊,共28頁,封面有民國海軍元老薩鎮冰的題簽。[2]1922年5月,黃乃裳之子黃育倜將《自敘》寄給教會期刊《真光雜志》主編張亦鏡,未引起張亦鏡重視。1928年,張亦鏡偶“于書篋中發現先生七十自敘一冊”,讀罷認為“不可不騰出幾頁本志篇幅以揚之”[3],便在當年5月的《真光雜志》刊發了《自敘》全文。由此,黃乃裳《自敘》進入大眾視野,成為中國本土最早流傳的版本。

在海外,黃乃裳《自敘》有三個重要版本,分別是1951年、1971年的新福州墾場紀念版以及1978年的劉子政版。[4]其中,馬來西亞籍華人史學家劉子政于1978年出版的《黃乃裳與新福州》一書收錄的《自敘》,成為后人研究黃乃裳廣泛使用的版本。

鑒于劉子政版《自敘》流傳較廣、被引較多,本文便以劉子政版《自敘》文本為研究對象。黃乃裳撰寫《自敘》不是出于回顧辦報歷程的目的,有關辦報的篇幅較少,全文僅三處。因后文論述的需要,現按《自敘》出現的先后順序抄錄原文如下:

又逾年,廿五歲……編輯郇山使者月報數十冊,繼改為閩省會報,又改為華美報,易他手矣。[5]

方余在潮也,廈友屢招赴辦福建日日新聞。乙巳正月來廈,館中筆政僅臺籍茂才連雅堂一人為理。余至,周壽卿、黃廷元、林輅存、施范其諸君,均助資,并力襄報務。余先后為聘鄭仲勁、蔡怡宜、陳與新、黃治基共理筆政。每日出版兩張,銷量驟增……先是廈教會英山雅各,與周之楨兩牧師,組織鷺江旬報。越兩年,改今名,而名義仍屬二君。不數月,發生美國虐待華僑事。粵籍有烈士憤而詣駐美領事署,請與嚴重交涉,自刎而死于署者,舉國因以為抵制美貨之舉。余亦以文字鼓動閩中社會。駐廈美領事教士同文英華書院主理及美醫生,銜恨于余。呈由美領事轉松制軍謀以為陷。令與泉永道飭廈門廳核辦。廳官黃遵楷,嘉應黃公度先生介弟也。且其家丁酉有捷于鄉者,以年誼故,極力斡旋于上峰與外人間。僅得罰金千元兩次,然實不名一文,更以停刊一星期改名出版為斷,乃有福建日報之名號。方事之亟也,興化潮州福州之社會,皆派人,探問計劃。且舉國報界亦無不注意其傾其耳者。[6]

有人強余再出組織報館,取名為伸報。以為民黨被屈五載于茲,今得少伸其氣,言論當可自由,期以盡對內為國民對外為國家之天職,俾稍可抒發生平之懷抱。而回溯四十年來辦報經六次矣,前以《郇山使者》教會報,星洲《日新報》《左海公道報》,皆受聘不投資。至《福報》,則獨立辦理,刊以二年余,虧蝕二千八百余金。廈門《福建日報》年余,亦虧失數百金。伸報雖蒙諸有道傾助,而余與劉君伯瀛,各有所墊,一時社會歡迎,以為與《福建新報》可稱伯仲。兩報僅周歲,閩政府不能容。[7]

在這三段文字中,黃乃裳簡要勾勒了自己的報人生涯,對參與辦報的情況記載較為簡單,甚至連《福報》也一筆帶過,從而加大了后來學者研究的難度,導致筆墨官司不斷。

二、對《自敘》辦報情況的訂正

(一)黃乃裳編輯《郇山使者》的冊數

《郇山使者》(Zion Herald,一說《郇山使者報》)由美國美以美會主辦,是黃乃裳參與編輯的第一份報刊。關于《郇山使者》的創刊時間,學者程麗紅在《清代報人研究》中稱,“1870年,教會所辦報刊《郇山使者報》月刊在福州創刊,(黃乃裳)任主筆”[8]。而1874年的上海《萬國公報》第317期刊登的消息《大清國:福建省慶賀萬壽聯》,注明“錄福州新立郇山使者新報”。這是目前查詢到的《萬國公報》首次轉載《郇山使者》文章。1874年,黃乃裳時年25歲,與其《自敘》所言編輯《郇山使者》的時間吻合。1875年的《萬國公報》又陸續轉載了《郇山使者》的《保師母與年會議論纏足信》《大清國:福撫渡臺片》等十多篇文章,文末注明“選郇山使者報”。

《郇山使者》創刊時間一般認為是1874年[9],李穎在其論文中依據傳教士季理斐、力維弢的記述推斷《郇山使者》于1874年11月11日創刊,且至遲在農歷1875年11月1日《郇山使者》已經改稱《閩省會報》,該報出版至農歷1897年12月,其后改名《華美報》[10]。經查詢,《萬國公報》從1876年起未轉載《郇山使者》文章,而是開始轉載《閩省會報》文章。這也從側面佐證《郇山使者》在1876年之前已經改名《閩省會報》。1904年,《華美報》與美國監理會所辦《教保》合并,改稱《華美教保》并定在上海出版,這是后話。綜上,《郇山使者》月刊存續時間僅一年左右,黃乃裳編輯《郇山使者》沒有“數十冊”之多,出版十冊左右的可能性較大。這應該是黃乃裳記憶有誤所致。

(二)《福建日日新聞》與《鷺江報》的關系

黃乃裳在《自敘》中稱,“先是廈教會英山雅各,與周之楨兩牧師,組織鷺江旬報。越兩年,改今名,而名義仍屬二君”,其意即《福建日日新聞》系由《鷺江報》更名而來。這與事實相去甚遠,誤導了眾多研究者。

《鷺江報》于1902年4月28日在廈門創刊,創辦人是英國牧師梅邇·山雅各,它是一份旬刊。《鷺江報》停刊時間暫無定論,現存最晚一期是1905年1月20日出版的第90冊,該冊有兩篇連載文章,且注明了“下期待續”,可推知《鷺江報》彼時尚未停刊。《福建日日新聞》于1904年9月10日在廈門創刊,創辦人是旅居廈門的臺灣人連橫。由于連橫是《鷺江報》主筆之一,1904年9月出版的《鷺江報》第76冊、第77冊先后刊登《福建日日新聞出現》《福建日日新聞之聲價》,為《福建日日新聞》的創刊出版作宣傳推介。其中,《福建日日新聞出現》的報道為:“連雅堂近邀同志在廈門太史巷創設福建日日新聞,每日出版一大張,全年報費五元,定于八月初一日發行。其內容優美,文采飛揚,實為報界上之特色。連氏筆法雜橫恣肆,著作如林,現未出報,而同業已咸稱賀。”[11]《鷺江報》與《福建日日新聞》的報館地址都設在廈門太史巷,是兩份不同的報紙,兩者不存在所謂的接續或更名關系。

(三)黃乃裳與《福建日日新聞》的關系

關于《福建日日新聞》的創辦者,有三種不同的說法:一說黃乃裳創辦,后邀連橫加盟任主筆;一說連橫創辦,再邀黃乃裳加盟任主筆;一說連橫、黃乃裳合辦。[12]黃乃裳在《自敘》中交代“乙巳正月來廈”,“乙巳正月”是農歷1905年1月,而《福建日日新聞》已于1904年9月10日在廈門創刊,顯然《福建日日新聞》并非黃乃裳創辦,也不是連橫、黃乃裳合辦。之所以出現黃乃裳創辦《福建日日新聞》的說法,或源于《自敘》稱“廈友屢招赴辦福建日日新聞”。

那么,黃乃裳進入報館后擔任什么角色呢?黃乃裳在《自敘》中稱,他到報館之前,“館中筆政僅臺籍茂才連雅堂一人為理”;到達報館后,有多人出資共同辦報,而且有聘用人事權。連雅堂,即連橫(1878—1936),祖籍福建漳州府龍溪縣(今漳州龍海),生于我國臺灣地區安平縣,曾在臺灣《臺澎日報》《臺灣日日新報》擔任編輯,到廈門后被山雅各聘為《鷺江報》主筆,并負責新聞編輯。

對此,詹冠群認為,“1905年1月,黃乃裳正式接任《福建日日新聞》主筆”[13]。“接任”,《現代漢語詞典》的解釋是“接替職務”。按詹冠群的說法,黃乃裳到報館后接替連橫主持了報館主筆工作。不過,詹冠群在出版《黃乃裳傳》時自行作了訂正,“(1905年)3月,(黃乃裳)受聘主辦廈門《福建日日新聞》”[14]。“受聘”,當然是受連橫之聘任了。洪卜仁認為,黃乃裳加入《福建日日新聞》后,成為“該報實際上最主要之負責人,社務多由他決定,而連雅堂先生僅主持編務”[15]。洪卜仁在《廈門舊報尋蹤》一書中還收錄了廈門海關檔案室保存的“打番關”檔案鈔字第76號,檔案原文如下:

鈔字第76號

致廈防分府黃遵楷

敬啟者,《福建日日新聞》報社一事,茲會商英國領事官,擬定辦法四條,另開送覽,如該報館一切遵照,即可準其再行開設也。專此布達,即希貴分府查明辦理為荷。順頌升安。

一、該報館原名《福建日日新聞》報社,現應將福建二字刪改;二、該報館之主筆人連雅堂應行辭退,不得再在該報館辦事;三、該報館之黃乃裳、周少卿(注:“少”系筆誤,應為“壽”)應具保單銀五百元,呈繳廈防廳收存并抄錄二紙,一送美國領事署,一送稅務司官署存案……;四、該報館應繕函呈送美領事、稅務司,聲明前此登報有礙布輝林、鄧書昆名譽,特為認錯謝罪并照登報上,以后不得再犯。

嘉蘭貝

光緒三十一年九月十三日

這份公函寫于1905年10月,是廈門稅務司嘉蘭貝寫給廈防分府黃遵楷的,其背景是《福建日日新聞》一再刊登“拒美”報道和評論,并報道廈門商民與“洋關”發生沖突事件。該公函明確提到“該報館之主筆人連雅堂應行辭退”,說明廈門稅務司認定連雅堂是《福建日日新聞》的主筆,且其在報館發揮的作用較大,故而要求將其辭退。

此外,筆者翻閱現存《鷺江報》目錄發現,《鷺江報》第78—90冊(第82、89冊未找到報刊)刊有署名“臺南連橫”或“連橫”的專欄文章“滿洲最近外交史”,該專欄是第78冊(1904年9月24日出版)首設的欄目,其后固定位于“路透新電”“閩嶠近聞”兩個欄目之間,是該報倒數第二個欄目。這不僅反映了連橫的才華,而且也折射出他對《鷺江報》主筆職務的重視。由此亦可推知,黃乃裳加入《福建日日新聞》后,連橫完全退出該報館事務不合乎常理。

綜上,《福建日日新聞》由連橫創辦,黃乃裳于1905年初加盟,其后他與連橫共襄主筆,直至報紙被迫更名出版。

(四)廈門《福建日報》開辦時長

前文提到嘉蘭貝給廈防分府致函要求嚴辦《福建日日新聞》,廈防分府起初并未復函和落實。《福建日日新聞》也未繳納保單銀,僅連雅堂為避禍而離開報館,報紙依然出刊。1905年10月16日,嘉蘭貝再次致函黃遵楷催辦此事,并揚言要求福州將軍查辦。最終,廈門當局經不起美國領事館的壓力,1905年10月30日,《福建日日新聞》報名被迫撤銷,更名《福建日報》繼續出版。[16]1906年7、8月間,《福建日報》因報道廈門水陸提督署贓案被迫停刊。《福建日報》存續時間不足一年,故“廈門《福建日報》年余”的說法不準確。

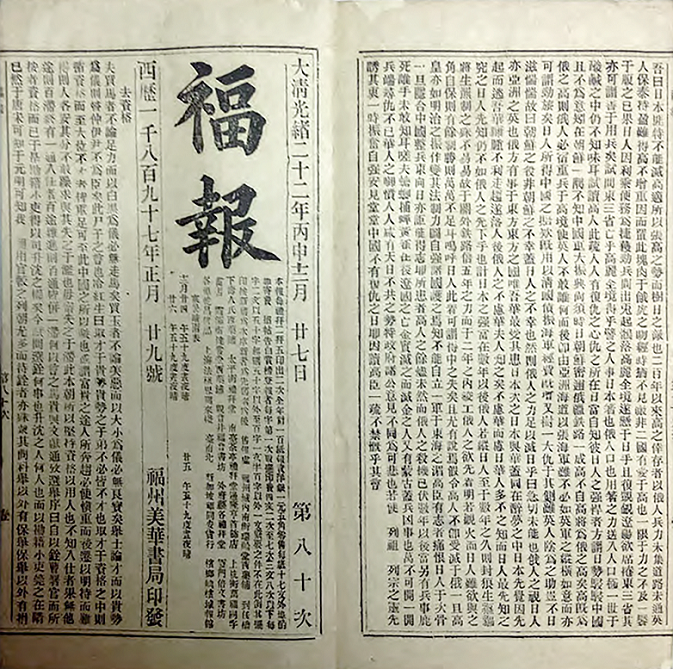

(五)《福報》存續的時間

由于《福報》的終刊號不詳,而黃乃裳在《自敘》中稱《福報》“刊以二年余”,一度使《福報》的停刊時間撲朔迷離。《福報》由黃乃裳獨資創辦,報館設在福州倉前山美華書局,直排古籍線裝鉛印,每周二、五出版。目前尚存《福報》有56次(期),始于1896年4月28日的創刊號,終于1897年1月29日的第80次。《福報》第80次并未發布停刊告示,也無停刊跡象。陳遵統在《福建編年史》中認為,《福報》“開辦一年,資本折盡”,到光緒二十三年(1897)四月宣告停辦。[17]詹冠群對陳遵統的研究予以肯定,因為“陳氏還注明了根據:一是從《中國文化出版史料初編》之說;二是長樂董藻翔(光緒丁酉舉人)藏有從發刊至停辦的各次《福報》,陳氏親手翻閱過幾次,印象很深,但后來亡佚了”。《福報》停刊后被日本人收購,于1897年12月17日在福州創辦了《閩報》。[18]故黃乃裳所說《福報》“刊以二年余”自然有誤。

三、對《自敘》辦報內容的補充

(一)黃乃裳曾受聘《閩報》主筆

《福報》停辦后,黃乃裳多方奔走,“力圖招股歸復,而紳商中都沒有應和的”[19],募股和募捐落空而致使《福報》無法復刊。其后,日本人從黃乃裳手中收購《福報》改辦《閩報》,這已是學界共識。《閩報》創辦初期,其紙張大小、編排樣式、欄目設置等均與《福報》相同。對比《閩報》和《福報》的報頭,除了報名有一字之差外,僅兩處不同:《閩報》將《福報》的西歷紀年改為日本紀年、將“福州美華書局印發”改為“日商閩報館”。

黃乃裳的《自敘》未交代《福報》售予日本人一事,其與《閩報》的關系自然避而不談。偶見學者周佳榮在其著作《近代日人在華報業活動》中指出,“《閩報》則自同年3月井手三郎歸國以后,由前田彪任館長,黃乃裳任主筆,相應擴張經營”[20]。周佳榮未列出“黃乃裳任主筆”的證據,那么是否果有其事呢?

《福報》停刊后,就被日本人盯上了,意欲收購。日本駐扎廈門的領事梅田氏知悉后,“想趁這機會,把操控新聞的權力,收在日本人手中,以盡量發展,達到福建為日本勢力范圍的目的”[21],于是梅田氏向臺灣總督兒玉源太郎建議收購《福報》。關于日本人萌發收購《福報》之意,還有其他記載:“據前田彪說,他于1897年(明治三十年)受日本海軍省軍令部的命令,以諜報員身份駐任福州,見當時福建省閩清縣舉人黃乃裳(1849—1924)主辦的《福報》屢有排日言論,而生收購該報之意,遂與日本在上海的海軍省軍令部一同囑托宗方小太郎進行協議,并向拓展殖民事務大臣高島鞆之助探問收購方法。高島轉與乃木希典商量,結果乃木決意收購。”

日本人收購《福報》過程,宗方小太郎在1897年的多篇日記中有詳細記載:7月7日,致福州前島書,就收購《福報》之事請其作調查。[22]前島,即指前田彪,化名前島真。這是宗方小太郎在日記中第一次提到《福報》,也是第一次正式打算收購《福報》。7月21日,“是日前八時訪乃木臺灣總督于帝國賓館內,就福州之事熟議一番。總督殷切勸予渡臺灣,視察目前之形勢,然后再游清國”。乃木指乃木希典,日本人竊據臺灣后,乃木希典任臺灣總督。“福州之事”主要就是收購《福報》,辦成日本人的報館,以作日本人在福州的輿論陣地和間諜機構。10月,宗方小太郎來到臺灣,多次與乃木希典商談“福州之事”,重點商量辦報經費來源。10月27日,宗方小太郎“與總督商談,決定每月給福州補助百五十元,至于再興費一項,因總督府無甚余款,頗感難辦,但總須想方法支出為妥,乃木氏亦甚為上心”。11月5日,宗方小太郎“從總督府領取《福報》再興費五百六十日元,約定每月補助百五十日元”[23]。至此,日本人收購《福報》的經費解決了,同時亦可推知收購費用不超過五百六十日元。宗方小太郎在1897年12月5日的日記中寫道:“福州井手三郎、前島真信到。將《福報》之名稱改為《閩報》,為予及井手、前田三人所有,聘清人黃乃裳為主筆,近日將發刊云。”[24]

此外,詹冠群考證輯錄的《黃乃裳年譜簡編》顯示,從1897年7月至1897年12月沒有任何記錄,1898年1月有一條記錄:“1月31日,閩學會成立。參加該會活動”。[25]這從側面表明,《閩報》創刊前后,黃乃裳仍居福州,在時間上滿足擔任《閩報》主筆的條件。

不過,黃乃裳擔任《閩報》主筆的時間較短。據《黃乃裳年譜簡編》記載,1898年初,黃乃裳與長男黃景岱同膺王錫蕃經濟特科之薦,同赴京師。[26]當年5月,黃乃裳還同福建舉人上書總理衙門,抗議駐青島德國士兵闖入即墨縣城文廟搗毀孔子雕像。此后黃乃裳逗留京師直至當年10月離京避禍回到福建。這表明,黃乃裳在1898年初就赴京了,至遲在當年5月就抵京了,且在京盤桓時間很長。由此推知,黃乃裳在赴京之前就應該脫離了主筆職務,其擔任主筆的時間極短,參與編輯出版的《閩報》期數較少。

(二)黃乃裳在海外辦報情況

一些學者在闡述黃乃裳在海外辦報經歷時,認為其“接辦新加坡《日星報》”,“參加《圖南日報》的編輯工作”。根據詹冠群撰寫的《黃乃裳年譜簡編》等資料研究,這些觀點站不住腳。

黃乃裳赴海外的背景是戊戌變法后他被立案查辦,不得不避禍歸閩,繼而萌發到南洋尋覓荒地開墾的想法。1899年9月,他攜家眷抵達新加坡,經女婿林文慶推薦,受聘擔任《日新報》主筆。1900年5月,他赴沙撈越考察,最終將詩巫確定為墾地。此后至1904年上半年,他忙于管理和經營新福州墾場,不曾參與辦報。1904年7月,黃乃裳因新福州墾場債務危機等原因攜家眷啟程回國。次月,黃乃裳途經新加坡時短暫逗留,協助陳楚楠、張永福改進《圖南日報》的編輯工作。同年9月,黃乃裳抵達上海。由此可知,從1899年至1904年,黃乃裳旅居海外的主要目的不是辦報,而是尋荒地辦墾場,其擔任《日新報》主筆不過是尋找適宜墾場期間的一份過渡性工作,不存在接辦一份報紙的可能性;他歸國時在新加坡停留時間較短,“參加《圖南日報》的編輯工作”不準確,“協助改進《圖南日報》的編輯工作”更為確切。

四、結語

開展黃乃裳辦報研究不可繞開《自敘》,但《自敘》內容不能拿來就用,而應綜合各方史料考證后使用。黃乃裳在《自敘》中自稱曾先后六次辦報,即《郇山使者》《福報》《日新報》《福建日日新聞》(后更名《福建日報》)、《左海公道報》《伸報》,由于客觀記憶和主觀選擇等原因,《自敘》中多處辦報言說與事實不吻合,主要表現在:《鷺江報》與《福建日日新聞》是性質、內容均不同的兩份報紙,前者是教會報紙、創辦人是英國牧師梅邇·山雅各,后者是中國人自辦報紙、創辦人是連橫。《福建日日新聞》創辦于1904年9月10日,連橫創辦并擔任主筆,黃乃裳于1905年春才加入報館,對報紙內容改良和社會影響多有貢獻,但未接替連橫主筆職務。連橫避禍離開報館后,黃乃裳負責《福建日報》工作。《福建日日新聞》被迫更名出版,是該報刊發反對美國華工禁約運動文章和“打番關”事件共同所致。《福報》僅存續一年多就停刊,于1897年底賣給日本人,而黃乃裳擔任過《閩報》主筆。

應當指出的是,日本人收購《福報》是以日商的身份,《閩報》初期報頭也標注著“日商閩報館”字樣。宗方小太郎、井手三郎、前田彪等與臺灣總督府蓄謀收購《福報》在當時是秘密進行的,井手三郎、前田彪的間諜身份當時也是機密,這些內情黃乃裳當時應該并不知曉。所以,盡管黃乃裳短暫擔任過《閩報》主筆,但也不能否定其辦報成就,更不能否定其作為維新志士、革命黨人的偉大功績。

(本文原載于《炎黃縱橫》雜志2024年第6期,作者為中國教育報刊社福建記者站副站長、副編審)

參考文獻:

[1][4] 朱峰:《黃乃裳<紱丞七十自敘>的考訂與補充》,《福建師范大學學報(哲學社會科學版)》2009年第2期。

[2] 林其琰:《黃乃裳和他創辦的<福報>》,《文獻》1987年第1期。

[3] 黃乃裳:《紱丞七十自敘》,《真光雜志》1928年第5期。

[5][6][7] 劉子政:《黃乃裳與新福州》,南洋學會,1979年,第182-183頁、第196頁,第209-210頁。

[8] 程麗紅:《清代報人研究》,社會科學文獻出版社2008年版,第282頁。

[9] 趙曉蘭、吳潮:《傳教士中文報刊史》,復旦大學出版社2011年版,第226頁。

[10] 李穎:《<閩省會報>初探》,《福建師范大學學報(哲學社會科學版)》2003年第3期。

[11] 《福建日日新聞出現》,載《鷺江報》,1904年9月4日。

[12] 龍超凡:《<福建日日新聞>創辦出版情況探析》,《泉州師范學院學報》2018年第4期。

[13] 詹冠群:《黃乃裳與福建近代報業》,《福建師范大學學報(哲學社會科學版)》,1986年第4期。

[14][25][26]詹冠群:《黃乃裳傳》,福建人民出版社1992年版,第219頁、第216頁、第216頁。

[15][16]洪卜仁:《廈門舊報尋蹤》,廈門大學出版社2010年版,第12頁、第10頁。

[17][19][21]陳遵統:《福建編年史(下)》,福建人民出版社2009年版,第1451頁。

[18] 龍超凡:《福建近代第一張華人報紙<福報>出版始末》,《集美大學學報(哲社版)》2019年第2期。

[20] 周佳榮:《近代日人在華報業活動》,岳麓書社2012年版。

[22][23][24] [日]宗方小太郎:《宗方小太郎日記(未刊稿)》,上海人民出版社2016年版,第392頁、第402頁、第406頁。