你不知道的“侯官”文化

周至杰

山的涵養(yǎng),海的浸潤,在千百年的歷史演進(jìn)中形成了福建山海形勝的文化景象。福州作為福建的首府,而閩侯又作為府治的中心,像極了承載這一文化景象的明珠,閃耀在東海之濱,歷千年而熠熠生輝。這一景象究其實(shí)質(zhì)是中國傳統(tǒng)儒家文化溫文爾雅、兼容并包的內(nèi)核,在數(shù)千年的中華民族交融中,接納并浸潤了熱情奔放、開拓進(jìn)取的海洋文明,逐漸形成了福建特色的地域文化。

一、“侯官”的前世今生:山海名片

1、“侯官”之名始。

閩侯縣歷史悠久,其前身為侯官縣和閩縣,其名之由來以及官府建制在多部史籍中均有記載。宋代梁克家所著的《淳熙三山志》,明代陳道監(jiān)修、黃仲昭編纂的《八閩通志》,明代王應(yīng)山所著的《閩都記》等史籍均記載了西漢時(shí)期閩侯地區(qū)就建立縣制,是為侯官縣。漢后,雖然侯官縣縣域在歷史上曾多次重新規(guī)劃,先后劃分出閩縣、原豐縣等。但最終閩縣和侯官縣在1913年進(jìn)行合并,遂有今閩侯縣。侯官中的“侯”本作“候”,清以后通作“侯”。“候官”本是官爵名,后改作地名。侯官作為地名始于漢,據(jù)清鄭祖庚《侯官縣鄉(xiāng)土志·侯官縣建置沿革考》記載:“后漢省冶縣,非省也,該縣名也,見下。改為侯官都尉,侯官之名始此。”

2、“侯官”之域變。

先秦時(shí)期閩侯地區(qū)尚未有正式建制,夏商屬揚(yáng)州地區(qū),周時(shí)屬七閩地,春秋屬越國,戰(zhàn)國屬閩越國。多部地方志對于先秦時(shí)期閩侯地區(qū)建制的考證史料均來自《周禮》。《周禮》中記載:“七閩荒服,掌于職方。”因此,在早期有關(guān)福建的地方志中都沿用《周禮》中的記載。《淳熙三山志》載:“職方掌天下之圖與其地,七閩與焉。七者,所服國數(shù)也。”《閩都記》則直接引用《周禮》原文。《八閩通志》載:“閩地之見于載籍,昉自周職方氏。”據(jù)以上史籍記載,此時(shí),閩侯地區(qū)統(tǒng)歸為七閩地,主要由周的七個(gè)屬國管轄。從考古學(xué)角度考證,此時(shí)該地區(qū)確已產(chǎn)生了燦爛輝煌的遠(yuǎn)古人類文明,出現(xiàn)了昭示“七閩八荒”的方國青銅文化。大量考古遺存的出土從側(cè)面印證了《周禮》中關(guān)于七閩地的相關(guān)記載。

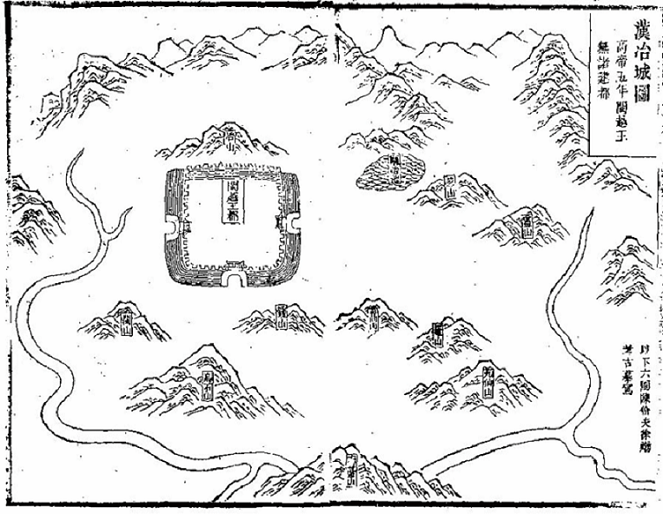

秦時(shí),閩侯地區(qū)歸閩中郡管轄。此說法主要來自福建地方志的記載,據(jù)《八閩通志》載:“秦變古法,始郡縣天下;閩雖為郡,猶棄不屬,降君長而已。”但《淳熙三山志》記載:“秦始皇二十六年(前221)既并天下,置三十六郡。乃使尉屠睢平百越,廢為君長,以其地為閩中郡。”可見并無對該說法的明確記載,只是明確了該地屬閩中郡管轄。到漢初劉邦稱帝后,中央政府正式將閩侯地區(qū)轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)際管轄地,設(shè)立正式建制,歸閩越國管轄,同時(shí)將閩越國的都城設(shè)在此處。據(jù)《淳熙三山志》載:“高帝五年(前202),封無諸為閩越王,王故地,都冶。”同時(shí)在《八閩通志》中也有類似記載:“漢高帝五年,封無諸王于此,是為閩越國,都冶。”

無諸去世后,閩越國地區(qū)發(fā)生叛亂,隨后由漢武帝派兵平定叛亂。《閩都記》記載:“孝昭元始二年(2),閩越遺民自立冶縣,屬會(huì)稽南部都尉。”可知至西漢元始二年,此地正式建立縣制,是為冶縣,歸會(huì)稽郡管轄。這是福建政區(qū)建制上出現(xiàn)的第一個(gè)縣。《閩都記》記載:“光武建武二年(26),改冶縣為侯官都尉,仍隸會(huì)稽。”侯官一名在東漢時(shí)出現(xiàn),由于東漢時(shí)尉所北遷,留其下屬侯官駐鎮(zhèn)冶地,因此又稱“東部侯官”或簡稱“侯官”,直至東漢建安元年(196)冶縣正式改名侯官縣。

晉南北朝時(shí)期,實(shí)行州、郡、縣三級行政制度。據(jù)《晉書·地理志》記載,晉太康三年(282),閩地從建安郡劃出部分地,又立晉安郡,晉安郡設(shè)立之后,侯官正式歸其管轄。據(jù)《閩都記》記載:“晉太康三年,升侯官縣為晉安郡,以嚴(yán)高為刺史,徙居今城,領(lǐng)安豐、新羅、廣平、同安、侯官、羅江、晉安、溫麻八縣。”此說法在《八閩通志》和《淳熙三山志》中也得以證實(shí),《八閩通志》記載:“晉太康三年,始以侯官、東安為晉安郡。”《淳熙三山志》中也記載:“晉太康三年,始以侯官為晉安郡。”隨著歸屬建制的變化,侯官縣這一時(shí)期在縣域管轄范圍和名稱上發(fā)生變化。據(jù)《八閩通志》記載:“本漢侯官地,晉太康中,析置原豐縣,屬晉安郡”,“晉太康三年,升為晉安郡,領(lǐng)原豐,即今閩長樂、淮安、福清等縣。侯官,即今侯官、古田、閩清、永福、福安縣地”。可見此時(shí),侯官縣域被一分為二,分別是原豐和侯官,侯官所管轄的地區(qū)在西,原豐所管轄的地區(qū)在東。

晉南北朝時(shí)期,實(shí)行州、郡、縣三級行政制度。據(jù)《晉書·地理志》記載,晉太康三年(282),閩地從建安郡劃出部分地,又立晉安郡,晉安郡設(shè)立之后,侯官正式歸其管轄。據(jù)《閩都記》記載:“晉太康三年,升侯官縣為晉安郡,以嚴(yán)高為刺史,徙居今城,領(lǐng)安豐、新羅、廣平、同安、侯官、羅江、晉安、溫麻八縣。”此說法在《八閩通志》和《淳熙三山志》中也得以證實(shí),《八閩通志》記載:“晉太康三年,始以侯官、東安為晉安郡。”《淳熙三山志》中也記載:“晉太康三年,始以侯官為晉安郡。”隨著歸屬建制的變化,侯官縣這一時(shí)期在縣域管轄范圍和名稱上發(fā)生變化。據(jù)《八閩通志》記載:“本漢侯官地,晉太康中,析置原豐縣,屬晉安郡”,“晉太康三年,升為晉安郡,領(lǐng)原豐,即今閩長樂、淮安、福清等縣。侯官,即今侯官、古田、閩清、永福、福安縣地”。可見此時(shí),侯官縣域被一分為二,分別是原豐和侯官,侯官所管轄的地區(qū)在西,原豐所管轄的地區(qū)在東。

開皇元年(581),隋朝建立。開皇九年(589),隋軍南下滅陳,結(jié)束了南北朝長期對峙的局面,改東部侯官為原豐縣。據(jù)《八閩通志》記載:“隋開皇十二年(592),改為閩縣。”

秦、漢、晉、隋、唐以來,福州作為“八閩首府”,先后設(shè)治為閩中、東冶、建安、東都、閩州、長樂、閩縣等。據(jù)《八閩通志》記載:“唐武德八年(625),置都督府,領(lǐng)泉、建、豐三州,貞觀初廢豐州,并入泉州,景云二年(711)改泉州為閩州都督府,開元十三年(725)改為福州都督府。”至此,到唐開元十三年,福州都督府正式設(shè)立。這是“福州”定名的最早年份。宋代以后,幾經(jīng)更名,于恭宗德祜二年(1276),曾作為南宋流亡朝廷的臨時(shí)首都,升名為福安府。元代仍改稱福州府,福州的城名才穩(wěn)定下來,一直沿用至今。在福州治下的閩縣于唐武德六年(623)再次析置出侯官縣,縣治在州城西南面,即今天閩侯縣上街鎮(zhèn)侯官村。唐貞觀五年(631),侯官再次并入閩縣。隨后在唐朝時(shí)期,閩縣與侯官縣多次析出合并,最終,閩縣與侯官縣的設(shè)署均歸福州直轄。這奠定了閩侯作為“八閩首邑”的基礎(chǔ)。

宋代,閩縣再次分出懷安縣。直至明朝,懷安縣并入侯官縣。此后直至民國前,閩縣、侯官縣并存格局基本穩(wěn)定。民國二年(1913),閩、侯官兩縣合并,定名為閩侯縣。民國三十三年(1944),為紀(jì)念林森,閩侯縣改名為林森縣。新中國成立后,1950年林森縣復(fù)名為閩侯縣。1958年,閩侯縣由福州市管轄。1970年至1973年,閩侯縣改由莆田管轄。1973年至今,閩侯縣由福州市管轄。

二、“侯官”的史跡圖景:山海形勝

獨(dú)特的生態(tài)環(huán)境,漫長的歷史演進(jìn)賦予閩侯這片土地源遠(yuǎn)流長的文化精神遺產(chǎn),遺留下數(shù)量豐富、類型各異的物質(zhì)與非物質(zhì)文化瑰寶。

1、海史掠影,追尋海洋文明。

東海之濱,閩在海中,海以滋養(yǎng)萬物,造福萬物,閩人的生命與海洋息息相關(guān)。最初,海洋孕育了閩人的生命。閩海交界處的閩侯縣曇石山遺址,發(fā)現(xiàn)了最早期古先民的遺跡,用于捕撈的漁網(wǎng)墜具陶石墜、由大海蠣殼制成的蚌殼雙孔耜,厚達(dá)3米的蛤蜊殼、貝耜堆積層,五千年前的古先民們依海為生,以石、貝為生產(chǎn)生活用具,從事著獵捕生產(chǎn)。此后,閩人山行水處,以船為車,以楫為馬,享舟船之利,海洋更加自然地流入了閩人的生活。東漢時(shí)期,閩地成為海外交通和貿(mào)易的重要口岸,在冶都始設(shè)東冶港,“舊交趾七郡”貢獻(xiàn)轉(zhuǎn)運(yùn)皆途經(jīng)于此,乃至漢晉,形成專門對外交往和貿(mào)易的“建安海道”。三國時(shí),吳國大力發(fā)展造船和海上運(yùn)輸,侯官成為吳國的船業(yè)中心,閩商乘著溫麻船、五會(huì)船和五帆船,裝載著物資萬斛以上,積極地與海外文明進(jìn)行貿(mào)易往來,可謂“舟舶繼路,商使交屬”。唐以后,福州港成為三大貿(mào)易港口和重要造船基地之一,已經(jīng)可造“千斛大舟”,鑒真東渡日本之舟便是購于福州。為進(jìn)一步發(fā)展海上交通與貿(mào)易,閩王王審知下令鑿除閩北黃崎海道之巨石,開辟甘棠港,自此船舶往來如織,“貨物充斥,填郊盈郭。商賈擁擠,摩肩擊轂”,引起國際貿(mào)易繁盛,海運(yùn)蒸蒸日上。海港興盛,海路暢通,造船技術(shù)亦與日俱增。宋元之后,形如魚尾骨的“福船”遂得以問世,這種船“上平如衡,下側(cè)如刀”“高大如城,吃水一丈一二尺”,足以到達(dá)更廣袤的海洋。

明清以后,受到海禁政策限制,造船航海業(yè)雖呈消弭之勢,閩人仍憑其舟船之力,積極地向海外尋找出路。明末起,閩人就已規(guī)模化地走上臺(tái)灣島,在臺(tái)灣收復(fù)且納入福建行政管轄后,閩人更是在合法條件下大規(guī)模入臺(tái),至乾隆光緒年間,閩人遷臺(tái)呈現(xiàn)出新的高潮。如今,東南地各地皆布滿閩之移民。

2、山野遺珍,傳承耕讀記憶。

負(fù)山面海的閩地,既由海生養(yǎng),亦蒙山野之利。山中的閩人以耕養(yǎng)讀,以讀饋耕,且數(shù)千年延續(xù)不斷。古往今來,閩士輩出,遺留下了一個(gè)個(gè)耕讀文明的履痕。早在新石器時(shí)代的曇石山時(shí)期,閩族先人就已經(jīng)出現(xiàn)原始的耒耕農(nóng)業(yè),黃土侖遺址中出土了鼓形器物,用以祭祀崇拜掌管農(nóng)事的神靈,農(nóng)耕已然占據(jù)閩人生活。農(nóng)耕興盛之下,好學(xué)之風(fēng)漸起。閩越考古出土了大量瓦板,印文多字,有被隸定為“閩”之初文的“蟲”字,更有“萬歲未央”和虎鳳紋“萬歲”瓦當(dāng)?shù)取N鲿x末年衣冠之家南渡,昌國郡太守阮彌之到閩始設(shè)學(xué)校,晉平太守虞愿在郡立學(xué)堂,教子弟,在歷朝官員的教化興學(xué)下,閩教舊俗漸移,文教漸興。唐以后,官學(xué)教育體系逐漸趨向完整,除設(shè)四門學(xué)以外,各處廣設(shè)庠序,使州有州學(xué),縣有縣學(xué),向?qū)W之風(fēng)轉(zhuǎn)向科舉,呈“俊造相望,廉秀特盛”之景。官學(xué)昌盛之余,精舍、書舍、鄉(xiāng)校、家塾、學(xué)堂、書院、義學(xué)等私學(xué)也相繼全面盛開,官私一體,閩地科舉人才濟(jì)濟(jì)。侯官鳳山書院、陶南書院、文山書院等培育出代代文人賢士,兩宋時(shí)期閩中進(jìn)士者2000余人達(dá)全國之最,成為無可爭議的人才薈萃之奧區(qū)。位于閩侯青口鎮(zhèn)大義村的“如意狀”墓群中葬有陳叔剛、陳叔紹等九位進(jìn)士,中有八人官居四品以上,可謂“四世九登黃甲,一門八授豸冠”,一門顯貴,家聲冠閩,被冠以九條金帶;尚干鎮(zhèn)明代大中大夫林豫齋墓,墓前石坊刻有“恩榮”和“兩平鹽政”;清代進(jìn)士陳璧,歷任內(nèi)閣中書、御史、大仆寺少卿、順天知府等職,其故居群位于南通鎮(zhèn),至今保存良好。勤耕立家,耕讀傳家,宗祠是供奉祖先或先賢之場所,為后世子孫族人傳家、維系之核心。南嶼鎮(zhèn)的林宗祠為六朝大老林春澤家祠,官南京刑部郎中、貴州程番知府,其子、孫分別授官戶部右侍郎和工部右侍郎。祠堂內(nèi)重塑三人身著朝服坐像,梁懸木匾“翠旗衍秀”。南通鎮(zhèn)江山陳氏支祠為侯官人陳烈首倡,其人性孝,講究道德修養(yǎng),重視讀書靜養(yǎng)工夫,在家鄉(xiāng)建翁山書院,執(zhí)教講學(xué),從者數(shù)百人,取名“江山第一樓”。

三、“侯官”的精神圖騰:山海交融

我們所熟知的林則徐、嚴(yán)復(fù)、方聲洞、劉步蟾、林覺民、陳夢雷、沈葆楨等大批名人均為侯官或閩縣人。自古以來,閩侯盛行崇文重教之風(fēng),孕育了無數(shù)文人才子、革命先驅(qū),他們對社會(huì)作出了積極貢獻(xiàn),被載入史冊,為后人所傳頌,形成了代表耕讀文明的“保家衛(wèi)國,舍生取義”的愛國情懷,代表海洋文明的“積極進(jìn)取,敢為人先”的開拓精神,山海交融下的“重文興教,務(wù)實(shí)篤行”的人文思想。

1、“家國情懷”的愛國主義精神。

傳統(tǒng)士大夫忠義兩全,南宋后期名臣陳德才兼?zhèn)洹⑽奈潆p全,帶兵大捷于宋金兩淮交戰(zhàn)中,是為一代抗金名士;明嘉靖兵部尚書張經(jīng)多次殲滅倭寇,保沿海安寧,取得“軍興以來東南戰(zhàn)功第一”;明朝末年士大夫曹學(xué)佺志節(jié)堅(jiān)貞,明朝滅亡后在福建組織抗清活動(dòng),兵敗后留下“生前單管筆,死后一條繩”之絕筆聯(lián),以身許國。

近代以來,侯官人繼承先人遺風(fēng),精忠報(bào)國,舍小家保大家。“茍利國家生死以,豈因禍福避趨之”,林則徐開眼看世界,是近代首倡海防和海軍建設(shè)思想的先驅(qū),深知“制炮必求極利,造船必求極堅(jiān)”;其女婿沈葆楨以船政興國,勤廉自許,打造海軍基地,自造蒸汽艦船,興辦船政學(xué)堂、派遣青年留洋,對中國近代海防貢獻(xiàn)突出,也為守御經(jīng)略臺(tái)灣奠定基礎(chǔ)。海軍英才侯官人林履中、劉步蟾、林永升、林泰曾(林則徐胞弟孫子)等赴歐學(xué)成歸國,成為中國最早的一批海軍軍官,任職北洋水師,管帶艦艇,在中日甲午海戰(zhàn)中驅(qū)敵守土,堅(jiān)守陣地,奮勇抵抗至最后,壯烈殉國。

民族危亡之際,侯官人亦舍身維護(hù)民族國家的利益,奔走探尋振興強(qiáng)國之道。“戊戌六君子”之一林旭積極推動(dòng)維新變法運(yùn)動(dòng),參與新政,為保維新,身先士卒,英勇就義,時(shí)年23歲,是為六君子中最年輕的一位,且未留下后嗣;為圖變法革命,黃花崗起義前林覺民寫下訣別信《與妻書》,“以天下人為念,當(dāng)亦樂犧牲吾身與汝身之福利,為天下人謀永福也”,句句衷腸,心系天下,舍身就義;方聲洞留下絕筆信《稟父書》,“父親大人,兒死矣,惟累大人吃苦,弟妹缺衣食耳。然大有補(bǔ)于全國同胞也。大罪乞恕之”,字字出肺腑,大義凜然,視死如歸,終成仁蹈義;方聲洞、方君瑛、方聲濤家族同輩中有六人都加入了中國同盟會(huì),投身革命,“舉族赴義”。

工人運(yùn)動(dòng)的先驅(qū)林祥謙,領(lǐng)導(dǎo)二七大罷工,不畏強(qiáng)暴,寧死不屈,慘遭殺害,推動(dòng)無產(chǎn)階級站上歷史舞臺(tái);侯官先后有數(shù)百名革命烈士犧牲在抗日戰(zhàn)爭、解放戰(zhàn)爭、抗美援朝的戰(zhàn)場上,保境安民……士無顯晦,皆由愛國而申其懷抱,因忠貞而壽諸篇簡,故其精魂不滅,英風(fēng)長在。

2、“開拓進(jìn)取”的改革先鋒精神。

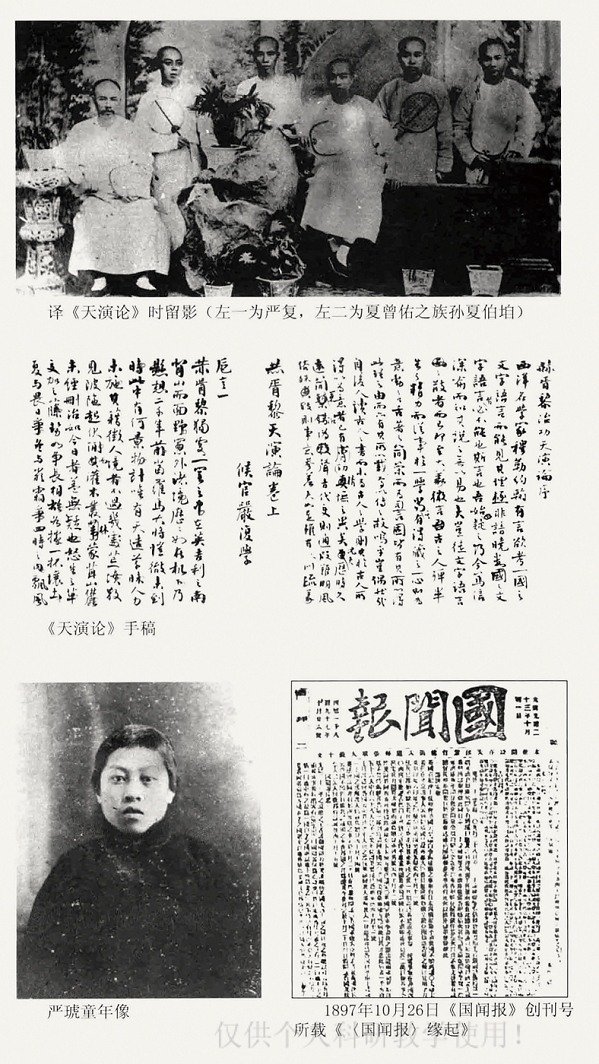

明清兩代均與琉球建立著長期的貢屬關(guān)系,侯官人齊鯤、林鴻年、趙新(清末名臣梁章鉅女婿)曾先后任“冊封使”出使琉球進(jìn)行考察訪問,活躍了海上商業(yè)貿(mào)易,增強(qiáng)了對外經(jīng)濟(jì)交流。在晚清近代變革創(chuàng)新的浪潮中,侯官人勇向潮頭立。林則徐敢為天下先,超越了傳統(tǒng)儒家士大夫的思維定式,“兼聽并觀”,廣泛探索了解國外文化和技術(shù),積極推動(dòng)學(xué)習(xí)和翻譯西方知識(shí),培養(yǎng)出了馮桂芬等一批“洋務(wù)運(yùn)動(dòng)”的生力軍;近代“陸軍之父”曾宗彥曾上書主張改革軍事,學(xué)習(xí)西法,訓(xùn)練新軍。福建船政學(xué)子嚴(yán)復(fù)留學(xué)英國,留心考察西方社會(huì)制度,翻譯西學(xué)名著啟蒙振疲,先后任北京大學(xué)與復(fù)旦公學(xué)校長,“兼收并蓄,廣納眾流”,改革舊式高等學(xué)堂。林白水大力倡導(dǎo)白話文,創(chuàng)辦近代報(bào)刊,主張“新聞?dòng)浾邞?yīng)該說人話,不說鬼話;應(yīng)該說真話,不說假話”,筆挾風(fēng)雷、剛正不阿、醒民救國,為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興鼓與呼,開中國新聞事業(yè)發(fā)展一代風(fēng)氣之先;其胞妹林宗素亦是力主并爭取女權(quán)的倡導(dǎo)者,極力宣傳民主平等思想,為中國女權(quán)運(yùn)動(dòng)的先鋒……侯官人始終保持對理想信念的激情和執(zhí)著,不僅是一個(gè)人在戰(zhàn)斗,更是聚成群體,自覺擔(dān)當(dāng),堅(jiān)定自勵(lì),精神長存。

3、“崇文重教”的人文主義精神。

隨著福建經(jīng)濟(jì)的開發(fā),到唐宋年間,文教興盛,主政閩中者大力施行教化與興學(xué)活動(dòng),終唐之世,閩中計(jì)有56人,侯官人近半,有唐朝翰林院崇文館大校書黃璞“一門五學(xué)士”的盛況;宋初,侯官官學(xué)私學(xué)并舉,更有侯官人陳襄、陳烈、周希孟、鄭穆并稱“海濱四先生”,倡導(dǎo)儒學(xué),推崇心性,開宋代新儒學(xué)之先聲,為后來的理學(xué)導(dǎo)夫先路。明清時(shí)期,朝廷繼續(xù)倡導(dǎo)儒家傳統(tǒng)教育,侯官縣學(xué)、書院不斷發(fā)展,培養(yǎng)出一批優(yōu)秀科舉人才,閩縣、侯官縣作為省城倚郭之縣,中科第者尤眾,因有“科舉之城”的美譽(yù);明代閩縣濂浦林氏家族,“七科八進(jìn)士、三代五尚書”、“三世為祭酒”;侯官曾氏,自曾暉春后,一門“四世七進(jìn)士”;鄭鵬程家族“四世五進(jìn)士三翰林”;清代閩縣葉氏,自葉觀國后出現(xiàn)“六世八翰林十二進(jìn)士”的奇觀……人才濟(jì)濟(jì),不勝枚舉。

近代以來,思想革新,教育轉(zhuǎn)型,侯官重教崇學(xué)之風(fēng)不敗,人文依舊鼎盛。“譯才并世數(shù)嚴(yán)林”,翻譯家嚴(yán)復(fù)、林紓通過商務(wù)印書館分別出版《天演論》和《巴黎茶花女遺事》等西學(xué)著作,于翻譯中寄托啟牖民智的抱負(fù);新文化運(yùn)動(dòng)中,商務(wù)印書館創(chuàng)刊《法政雜志》,林覺民的堂兄林長民參與了創(chuàng)辦與編輯,林長民曾從教于林紓與林白水,學(xué)習(xí)國學(xué)、西學(xué)與新學(xué),開明的教育觀念也深刻影響了林家的后代。林長民之女林徽因擔(dān)任商務(wù)印書館出版的《文學(xué)雜志》的編委之一,也是該雜志的主要撰稿人。此外,心理學(xué)家、翻譯家唐鉞擔(dān)任過《教育雜志》的主編,他們共同促進(jìn)了我國文化傳播與教育事業(yè)現(xiàn)代化。十年樹木,百年樹人,近現(xiàn)代福州人才輩出,陳寶琛的教育思想、教育實(shí)踐亦功不可沒,心系閩省新式教育發(fā)展,其妻王眉壽也在福州開創(chuàng)女學(xué),倡導(dǎo)女子教育,開拓了福建現(xiàn)代女子教育事業(yè)的先河。

千百年來,侯官人杰地靈,文化名人輩出,璀璨奪目、流芳千古,一代代侯官人在與國家發(fā)展同頻共振中一次次鑄就輝煌。崢嶸歲月,風(fēng)雨兼程,侯官與時(shí)代同呼吸,與民族共命運(yùn),櫛風(fēng)沐雨,弦歌不輟,砥礪深耕,篤行致遠(yuǎn),育棟梁之材,在與時(shí)代的同頻共振中,書寫屬于侯官的光輝華章。

(本文原載于《炎黃縱橫》雜志2024年第6期,作者為福建師范大學(xué)社會(huì)歷史學(xué)院教授)