瞻 仰 聚 星

——在寧德霍童古鎮(zhèn)陳氏古宅里品讀中華文化

滕 容

座落在寧德霍童古鎮(zhèn)的明清古街上,有一幢建于清代中期的古宅,門額上寫有行楷“瞻仰聚星”四個字,書法功力精深,灑脫自然,大氣雋永。古宅平面二進三開間、上下層,共有大小房間33間、約430平。樓層錯落有致,大門門樓氣派宏偉,兩邊灰塑動植物題材。梁枋間及窗雕等建筑細部裝飾精美氣派,人文氣息濃郁。大廳柱礎為方斗形與圓形,造型簡潔,擋濺墻端部灰塑做法,曲線生動流暢。前后廳天井的石花架,都刻有“福”字,雖然風化模糊,但古韻猶存,讓人駐足流連忘返……

瞻仰,語出《詩·大雅·云漢》:“瞻昂昊天,云如何里。”唐朝經學家、訓詁學家陸德明釋文:“昂音仰,本亦作仰”,多用在長輩或者有名望的人士。意思是懷著崇高的敬意、嚴肅而恭敬地看著、望著某人或某物;而聚星,指文昌帝君的文曲星,是中國古代學問文章、科學士子的守護神,象征著文曲星聚天下之文思,有鎮(zhèn)水聚氣、振興儒風之意。

我們常說天空中有"老人星",是因為它在天文學上的位置和亮度,以及它在文化上的象征意義。從文化角度來看,在中國古代,老人星被認為象征長壽,因此也被稱為“壽星”。古代文獻中,如《史記》和《后漢書》等,都有關于老人星與國家命運、皇帝壽命的記載,反映了古人將天象與人間命運聯(lián)系起來的觀念。

“瞻仰聚星”古宅名稱是有來歷的。東漢時期,名臣陳寔一門與同郡的荀淑一門皆享盛名(荀淑字季和,桓帝時補朗陵侯相,蒞事明理,稱為神君),兩家時相往來。據(jù)《世說新語·德行》記載,一日陳寔攜子孫等造訪荀淑家,其長子陳紀駕車,三子陳諶持杖跟隨,紀子群年歲尚小,載坐車上,到達荀淑家時,荀淑偕其三子荀靖在門口迎候,六子荀爽擺設酒盞,余“六龍”下廚作饌,其孫文若年幼,坐于荀淑膝上。群賢畢至,歡飲達旦。原先陳寔一行從家中起行時,太史官即奏“有德望的人正行往東方”。陳、荀兩家既聚,德星集于穎分,是夜太史官觀察天象,奏曰“德星聚,五百里內有賢人集會”。(據(jù)《世說箋疏》載:“《漢雜事》‘殆時人欽重太丘名德,造作此言,與荀氏無與焉’”),這就是千古傳頌的“陳荀會”。古語云“郭李仙舟,陳荀德星”,古詩云“清夜會荀陳”。后“聚星堂”常為陳家人用作堂號。陳寔的思想品德對后世影響巨大,漢代著名文學家、中郎將蔡邕親撰墓碑和廟碑。《二十五史·后漢書》為其立傳,時人把陳寔和同郡名士鐘皓、荀淑、韓韶并尊為“潁川四長”,載入史冊。又傳說,這幢古宅名字是緣于一個民間傳說。以前有高明的地理先生說,此地遠望,高山是七星地,把七星聚集起來,可以文運興盛,科舉不斷,同時可阻止閩東沿海臺風的侵襲,讓居住的人長居久安。于是,當時陳氏家族頗為富裕,便在此建造樓房,企望華陽境陳氏藏風聚氣,人才輩出。

雖然是個傳說,但古人探索陽宅風水,講究人與住宅和諧共生,才是聚財旺運福地,這應該有科學依據(jù)的。古宅內陳氏后裔確是人才輩出,社會物質資源、精神資源豐富。據(jù)2020年初夏重修的《華陽境陳氏族譜》記載:“霍童陳氏歷史雖僅三百余年,傳十三世,然世代簪纓,文華兼?zhèn)洌暶@赫。歷史文人名士留有詩詞贊無數(shù)。”

有資料顯示,在這幢古宅里,僅清代,就有賜進士奉政大夫翰林院編修國史館總纂魏敬中,賜進士出身奉政大夫林仕俊,賜進士榜眼及第翰林院編修、山西大主考何冠英等名臣大儒授匾嘉獎、著文祝壽,鍥刻詩碑、譽滿鄉(xiāng)梓,可見古宅的主人家世顯赫、人脈亨通。據(jù)初步統(tǒng)計,當年華陽境陳氏,特別是從古宅走出去的,有國子監(jiān)太學生6名、貢元(例)5名、舉人1名、武信郎1名、武略騎尉1名、武庠3名、補廩2名,以及增廣生、佾生,府學、縣學、縣庠多名。直至之后,還走出了不少大學生、留學生和部隊、軍官。如北京首都醫(yī)科大學、長沙工程學院、遼寧大學、福建工程學院等等,光是在各類院校當老師、教授的有20多位……

在古宅里,我們還看到欽命詹事府少詹事福建提督全省學院馮額的贈匾“嵓陳先生偕孫孺人六秩雙壽之慶”:《梁孟高風》。該匾用的是東漢時梁鴻和妻子孟光的典故:每當丈夫梁鴻回家時,妻子孟光就托著放有飯菜的盤子,恭恭敬敬地送到丈夫面前,并且把盤子托的跟眉毛齊平,丈夫也總是彬彬有禮地用雙手接過盤子。成語舉案齊眉、相敬如賓即由此而來,體現(xiàn)夫妻和睦,有當年梁鴻、孟光的高風亮節(jié)。

《杖鳩延慶》壽匾,是欽命通政司參議提督全省學政吳宗師,為澤川公七十壽授的匾。“鳩首杖”就是扶手為一只鳩鳥的手杖。在古代,鳩首杖為尊老敬老之物,漢代更是以擁有皇帝所賜的鳩杖為榮。鳩杖敬老風俗,自漢高祖時代開始提倡,發(fā)展演變到清代,已經形成完備的敬老傳統(tǒng)文化。延慶,意思是"延續(xù)福祚",這是"延慶"一詞在中國古漢語的語境中最直接的解釋,寓意吉祥,希望家族或個人能夠延續(xù)好運和福氣。

在古宅大廳中堂,還懸掛著《鴻光錫福》牌匾。該匾意思"盛大光輝的事業(yè)。" 鴻光,出自南朝宋文學家鮑照 《河清頌》:“大明方徽,鴻光中微,圣命誰堪。”其寓意為學識淵博、前途光明。同時,鴻字也用來形容大或強、盛。而“錫福”意思是獲得幸運和好運,是一個傳統(tǒng)的吉祥話,通常被用來向人們表示祝福和美好的愿望。

我們從族譜中,還查找到從清末到民國,在"瞻仰聚星"古宅里,還有不少當時的地方官員或文人墨客授予的各種壽匾,如:桂壺凝暉、寶樹森階、鴻案延釐、淑德萱齡、健順合德、令德壽豈、五福咸備等等……

祝壽作為漢族的一種非常重要的壽誕習俗,授送壽匾便是其中重要的一個環(huán)節(jié),它承載著中國的傳統(tǒng)孝道文化。因此,在寫壽匾時,不僅祝福老人長壽、有作為,人們還極盡文雅之詞,文學氣息頗為深厚。有贊譽受匾老人澤惠他人高尚品德的,有褒揚老人高尚風范的。“令德壽豈”壽匾,贊譽了受匾人有著善良、高尚的品德,這會使人長壽而快樂。

另有壽匾“五福咸備”,出自宋代無名氏《應天長·萱堂積慶》:“四德躬全,五福由來備。”意思是,人們具備了“孝、悌、忠、信”四德,才可能盡享五福。而五福是指:壽,富,康寧,好德,善終。 五福中的“好德”,指的是生性仁善而且寬厚寧靜;而“善終”,則是能預先知道自己的死期。臨命終時,沒有遭到橫禍,身體沒有病痛,心里沒有掛礙和煩惱,安詳而且自在地離開人間……

中華民族是一個崇尚福、追求福的民族,“福”作為一種文化,已滲透到中國人生活和精神的方方面面,折射出各民族的美好訴求和精神寄托。

人類有文字記錄以來,就有了關于祈福的記錄。《春秋繁露》中“求雨”的描述就是原始的祈福形式之一。一種福緣,讓我在《華陽鏡陳氏族譜》里,看到了不少“福”字,匯總起來有26處之多,而引用祈福語句則有19句,其中有"厚福、多福、仙福、福澤、福善、冠福、百福”;還有“福地鐘靈、福生有基、浩蕩福地、洞天福地、以錫之福、德可聚福、富貴福澤、洞天福曜、受福于天、 五福咸備、福自天申”。可見,在陳氏家族的族譜里,祈福在人們生活中不可或缺的重要地位。這種族譜文字上的祈福,都是懷著善良和樸素的美好愿望,都與平安、吉祥、幸福息息相關。祈福,貫穿于人類發(fā)展的全過程和人的一生,無福之人祈福,有福之人更看重祈福!

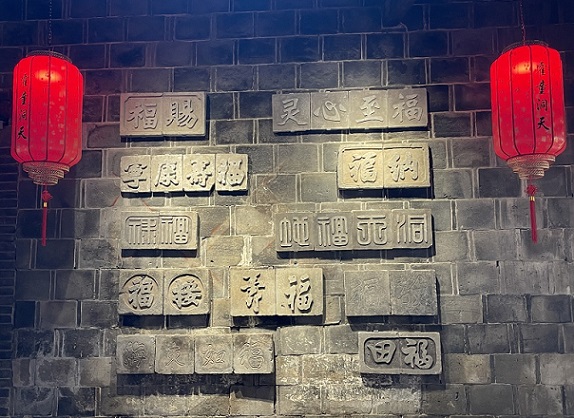

福文化拓片館(畢耕 攝,下同)

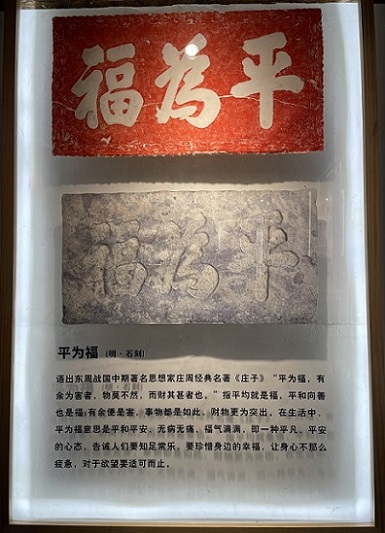

有意思的是,在“瞻仰聚星”這幢古宅里,新近設立了我省第一個福文化博物館一一《霍童洞天福文化拓片館》,拓片館以“福的起源、心靈祝福、期盼五福”為主題,巧妙利用“原木光影畫框”工藝,將石、磚、木匾上的“福”文化內容的拓片、題跋及釋義與光影效果相融合,讓游客在欣賞牌匾拓片和古磚雕刻的同時,深刻感受到古鎮(zhèn)民眾祈福納祥的虔誠傳統(tǒng)。

走進拓片館,首先我們看到的是一面畫框,框內題目是《跟著總書記品讀經典弘揚福文化》,紅底黃字,象征著喜慶吉祥、富貴興旺!

我們知道,習總書記在幾十年來的治國理政過程中,常用福文化經典引句,祝福百姓、世間友人平安喜樂,祝愿祖國、世界各地繁榮昌盛。

總書記的福文化經典引句,在黨的二十大報告中引用了“為人民造福、謀幸福、謀福祉”的頻率有11處,充分體現(xiàn)了為人民謀幸福是中國共產黨取得革命、建設和改革偉大事業(yè)節(jié)節(jié)勝利的強大精神動力,體現(xiàn)了中國共產黨百年來所付出的一切努力,并作出了一切犧牲,都是為了人民幸福和民族復興。總書記指出,“黨的初心使命就是為中國人民謀幸福”“人民對美好生活的向往,就是我們的奮斗目標”,這既是在新時代進行偉大斗爭、建設偉大工程、推進偉大事業(yè)、實現(xiàn)偉大夢想的強大精神動力,也是讓人民獲得幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續(xù)。

總書記所期待的“福”,飽含著濃濃的家國情懷。對于共和國軍隊,總書記要求“安享和平是人民之福,保衛(wèi)和平是人民軍隊之責。天下并不太平,和平需要保衛(wèi)”;對于國家的發(fā)展,總書記提出“我們要以開放謀共享之福,推動經濟全球化不斷向前,增強各國發(fā)展動能,讓發(fā)展成果更多更公平惠及各國人民”;對于臺灣人民,總書記希望“兩岸同胞雖然隔著一道海峽,但命運從來都是緊緊連在一起的。民族強盛,是同胞共同之福;民族弱亂,是同胞共同之禍;兩岸雙方應該胸懷民族整體利益,攜手為實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢共同打拼。”

在福文化拓片館里,我們記住了總書記對全黨同志提出的“必須堅持永不脫離群眾,與群眾有福同享、有難同當,有鹽同咸、無鹽同淡。”的要求。

“有福同享”出自清末民國時期的資產階級革命家、宣傳家、作家黃小配的古典小說《廿載繁華夢》第二十回:“彼此兄弟,自應有福同享。”意思是幸福應該共同分享。有福同享接下來還一句叫“有難同當”,形容一種關系,即在享受好處時共同分享,在面對困難時共同承擔。

在2024年的新年到來之際,總書記賀詞意味深長:“讓我們一起,祝愿祖國繁榮昌盛、世界和平安寧!祝愿大家福暖四季、順遂安康!”這里的“福暖四季”,出自西周政治家、商末周初儒學奠基人周公旦《書·金縢》,該詞句多與“風禾盡起”連在一起使用。意思是,四季福祉和溫暖的風一樣來得及時,好似禾苗早早地從土地中、田園里盡情地抽出一般。同時,也象征著一年四季的溫暖與幸福,寓意著生活的豐富多彩和平安吉祥。

“福澤四海”是總書記今年在新春團拜會上講話中引用的。他說:“龍是中華民族的圖騰,具有剛健威武的雄姿、勇猛無畏的氣概、福澤四海的情懷、強大無比的力量,既象征著五千年來中華民族自強不息、奮斗進取的精神血脈,更承載著新時代新征程億萬中華兒女推進強國建設、民族復興偉業(yè)的堅定意志和美好愿望”,該詞句出自宋代政治家、文學家、抗金大臣鄭剛中的《陪權郡符正民九日游西山》“公徐登廟堂,摩天逞鴻鵠,下瞰清中原,更作四海福。”而在戰(zhàn)國時期哲學家、文學家莊周的《莊子·逍遙游》里,則演繹成“四海之福”。意思是希望天下人都能夠幸福安康,所有的福氣、幸運、吉祥、福運等能夠遍布四海。

“福”是一個吉祥字,自古以來,“福”是人們祝福祝愿的絕妙佳詞,也是人們共同追求的人生目標,成為中華民族千古永恒的祈福迎祥主題,可以說,中華民族的歷史,就是人們孜孜追求福的歷史!總書記在不少的文章、著作中,在講話、致辭中,常常引用古代典籍中的“福”文化經典名句,這些典故名句是幾千年文化長河中沉淀的智慧結晶,寓意深邃、生動傳神,極具啟迪意義,也彰顯了民族文化自信。我們從傳統(tǒng)福文化中得到思想啟迪,汲取了精神力量與智慧,也激勵著國人奮發(fā)圖強,一路前行……

我們在福文化拓片館里,看到了那一塊石頭,一堆陶土,一片木板,所成就的一件件牌匾碑刻上福文化作品,望著這些歷史凝聚出一抹抹絢麗熱烈的中國紅,一篇篇簡明扼要的文化解讀,讓人感受到中國傳統(tǒng)文化的象征符號,“福”凝聚著中國精神,傳承著中華血脈,貫穿著悠久歷史的文明根基和精神印記,參觀者從牌匾拓片的釋義中,感受到各民族對悠遠綿長的福祉的執(zhí)著追求,感悟到山海八閩作為祈福納祥圣地的深厚韻味……