遇 見 大 師

陸開錦

1980年至1984年,我在北大經(jīng)濟系讀本科,非常幸運地遇見了一批堪稱大師的學者。從他們身上獲得的真切教導和豐厚滋養(yǎng),是我一生最珍貴的財富。

“大學者,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也。”這是1931年梅貽琦就職國立清華大學校長時所說的一句話。在中國語境中,“人杰”與“地靈”總是聯(lián)系在一起的。大師是一個地方文化的標記和靈魂。大師的成就、思想、人格,就像夜空中閃爍的星星,照臨著這片土地,其影響是巨大且長久的。而燕園就是一片大師云集的寶地。

北京大學校門

如今的北大校園,曾經(jīng)是燕京大學的校園,所以又叫燕園。燕園中有一塊地方被稱為燕南園,地處圖書館和學生宿舍之間,是燕園的園中園,面積大約50畝,園中綠樹成蔭,坐落著二三十座灰磚小洋樓。這里先后居住過4位北大校長、8位副校長、20多位學部委員和院士。我在北大就讀時,物理學家周培源、哲學家馮友蘭、歷史學家湯用彤、語言學家王力、美學家朱光潛、宗教學家季羨林、經(jīng)濟學家陳岱孫、歷史地理學家侯仁之等,都還居住在這里(曾經(jīng)在這里住過的還有冰心、雷潔瓊、馬寅初、翦伯贊等)。這些光耀中華現(xiàn)代文明史的名字,使燕南園成為北大的靈魂之地,我們每次經(jīng)過那里,都要自然地放慢腳步,放低聲音,生怕吵到了大師們的思考。

我在燕南園先后遇到過陳岱孫先生、王力先生、季羨林先生、朱光潛先生等(有些大師也可能遇見,但當時認不出)。第一次見陳岱孫先生,是在1980年9月4日入學后的經(jīng)濟系迎新會上,據(jù)說當時他正在參加全國政協(xié)的會議,中途趕回來與大家見面。他當時已經(jīng)80歲了,仍然擔任經(jīng)濟系主任。講臺上為他準備了一張?zhí)僖危麍猿终局v話。他重點講了經(jīng)濟學在社會主義建設中的作用,強調(diào)國家建設要遵循經(jīng)濟規(guī)律。他講的內(nèi)容很多記不起來了,但“經(jīng)濟學是一門經(jīng)世致用之學”這句話深深地印在了我的腦海并影響了我的一生。

第二次見陳先生是在1983年3月25日上午,我從宿舍穿過燕南園去圖書館時,只見先生身穿一件卡其布中山裝,曳杖徐行(有同學說,先生很早以前就用上手杖了,那不是拐杖,而是文明杖,體現(xiàn)了他的紳士風度),看樣子應該是在散步。因為在系里迎新大會上見過,又知道他是福州人,我大膽地趨前問好,并做自我介紹。老先生停下腳步與我攀談起來,他問了我家里的一些情況和學習情況,鼓勵我好好學習,將來為家鄉(xiāng)建設作貢獻。

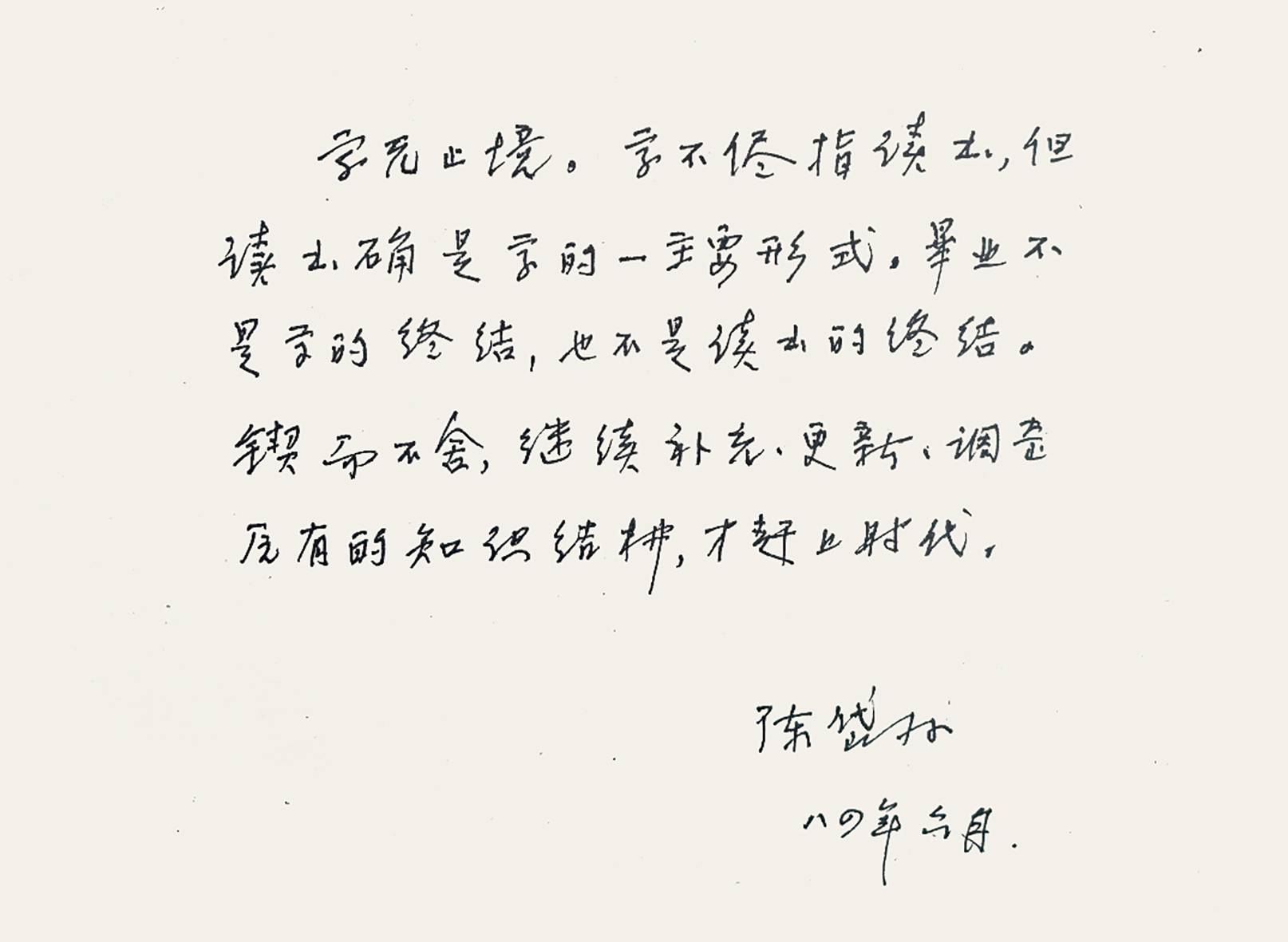

畢業(yè)前夕,我請陳先生在畢業(yè)紀念冊寫幾個字,沒想到先生寫了滿滿的一頁:“學無止境。學不僅指讀書,但讀書確是學的主要形式。畢業(yè)不是學的終結,也不是讀書的終結。鍥而不舍,繼續(xù)補充、更新、調(diào)整原有的知識結構,才(能)趕上時代。”先生的話,我一直銘記在心,作為自己的座右銘。

北京大學經(jīng)濟系政治經(jīng)濟學專業(yè)八〇級留影二排右七為陳岱孫先生,右五為陸開錦

陳岱孫先生給陸開錦的畢業(yè)寄語

陳先生在1900年10月20日出生于福州倉山的螺洲,與末代帝師陳寶琛是同宗。1918年考入清華學校,1922年畢業(yè)于美國威斯康辛大學,1926年獲得哈佛大學博士學位。解放前任教于清華大學和西南聯(lián)大。因為先生長得帥,被公認為校園的男神。解放初院校調(diào)整時陳先生來到北大,長期擔任經(jīng)濟系主任。但從“反右”到“文革”二十多年,聽說先生幾乎沒有發(fā)表過什么文章,也沒有做過公開的講演,對一個滿腹經(jīng)綸的學者來說,這是何等無奈的事啊。改革開放后,先生走上講堂,給博士生們講西方經(jīng)濟學說史,后來將講稿整理出版,這就是轟動一時的《從古典學派到馬克思》。當然,最讓同學們津津樂道的,似乎還是他傳奇式的愛情故事。據(jù)說,先生年輕時與周培源同時愛上一個女子,那女子對他們倆都非常喜歡,難以選擇,于是約定,誰先把國外的博士學位拿回來,她就與誰結婚。陳先生比周先生先拿到了博士學位,但并沒有及時回國,而是轉(zhuǎn)到歐洲游歷去了(我看過先生在歐洲游歷時的照片,穿著白色衣服,騎馬、打高爾夫球等,確實是翩翩一公子,難怪有人形容他是民國最后的貴族)。等他回國后,周先生已是搶得美人歸。從此,陳先生終身未娶,孑然一身。后來有人寫文章考證,無論從周夫人的年齡,還是從兩位先生獲得博士學位的時間來推算,這個故事也許并不真實。但它如此凄美,流行如此之廣,卻是不爭的事實。

也是在燕南園,我不止一次地見到已經(jīng)80多歲的朱光潛先生。有一天中午,在一段殘垣斷壁邊上,個子瘦小的朱先生獨自安靜地坐在一塊石板上,看著人來人往的學生,目光中充滿了童真。據(jù)一些同學說,如果有學生靠近,先生還會拄起拐杖,走到殘垣之后,采來一朵小花遞給學生,弄得學生手足無措,不知如何是好。

至于季羨林先生,我自然也是見過的。他比朱先生小十來歲,當時是副校長。同學中流傳著他幫看行李的故事,說的是一個新生剛到北大,因行李太多不便去辦理報到手續(xù)。這時他看到身邊有個穿著褪色中山裝、戴著紅色校徽的老人,以為他是校工,就請他幫看一下行李,老人答應了。這一看就是一個多小時。第二天開全校迎新大會,這位同學才發(fā)現(xiàn),昨天幫他看行李的“老校工”居然是副校長、國學大師季先生。

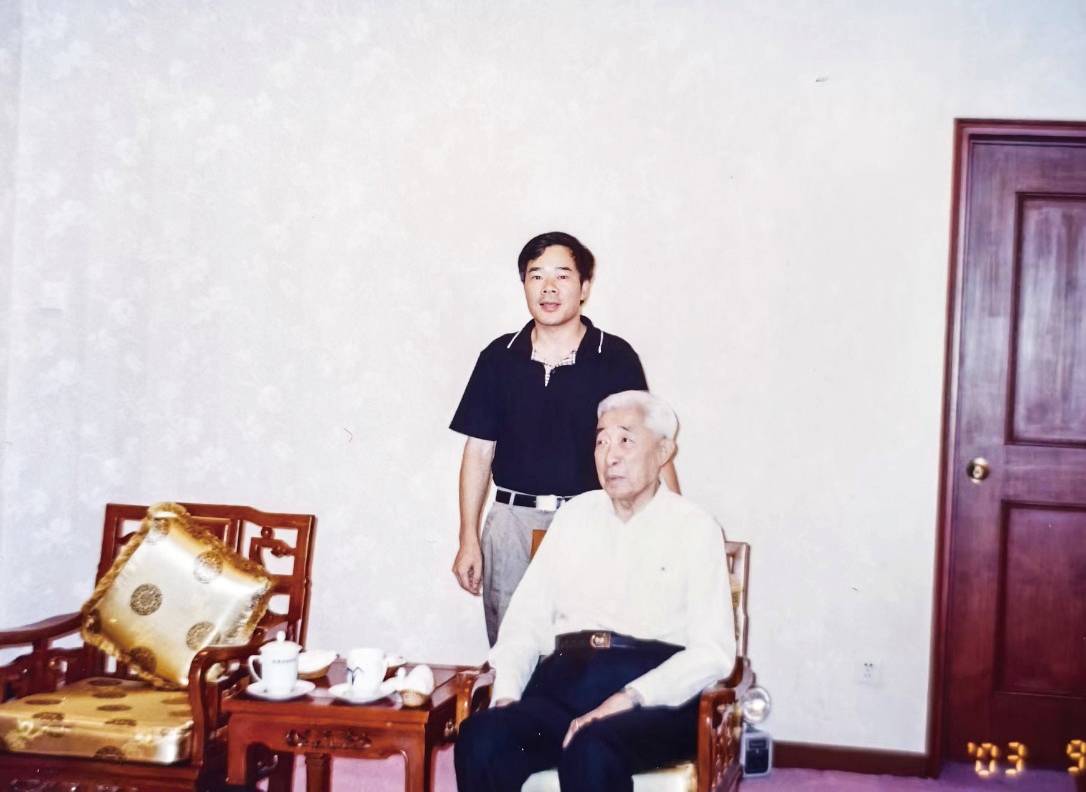

1984年3月,我在圖書館東門外,見到一個老師推著一輛舊自行車,與另一個人邊走邊聊。旁邊的同學提醒我,推自行車的那人是數(shù)學系主任丁石孫。沒想到,不久就聽到了丁先生擔任北大校長的消息。讓我們自豪的是,我們畢業(yè)證書上蓋的就是刻著他的大名的印章。1984年推薦海淀區(qū)人大代表時,我們班推薦了厲以寧和丁石孫。1998年北大百年校慶,我回母校參加活動。季羨林先生在講話中說,北大歷史上有兩位校長值得記住,一位是蔡元培,另一位是丁石孫。2003年9月,已是全國人大常委會副委員長、民盟中央主席的丁先生,兼任歐美同學會會長,我是福建歐美同學會常務副會長,他來福建時住在西湖大酒店,我和黃金陵會長(時任福州大學校長)、鄭瑜秘書長等去拜訪他,談起當年見他推自行車的事,他只是笑笑。

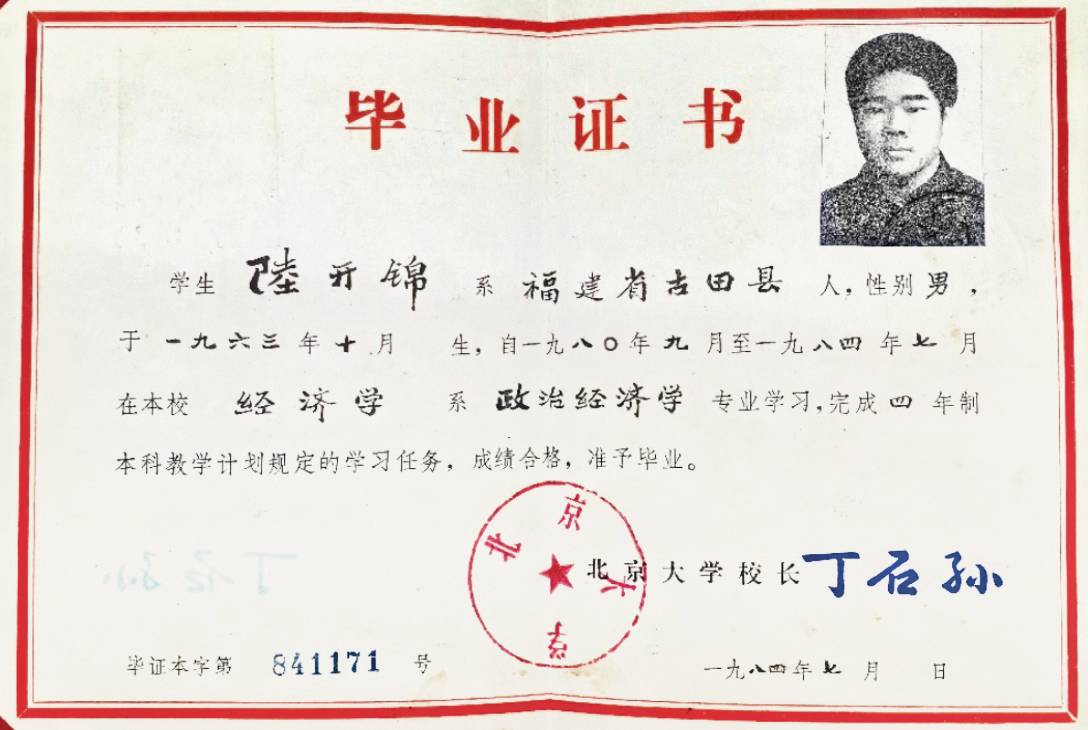

陸開錦畢業(yè)證書

我入校時,厲以寧先生剛好50歲,是經(jīng)濟系年富力強的中堅力量。大三時,我選修了他的教育經(jīng)濟學。我還聽過厲老師的很多講座。我至今保留著一本大學時專門記錄聽講座的筆記本,數(shù)了一下,僅1981和1982兩年,我聽過厲老師的講座不下8次。其中,厲老師關于經(jīng)濟學研究方法系列講座,我聽了其中的第二講、第四講和第五講,即規(guī)范法與實證法,經(jīng)濟研究中的假設與驗證,經(jīng)濟學家的時代感。后來,我又聽過他的比較經(jīng)濟學系列講座,包括比較就業(yè)理論、比較投資理論、比較出口戰(zhàn)略、經(jīng)濟發(fā)展模式的國際比較、古典決策理論和現(xiàn)代決策理論比較、當前西方經(jīng)濟學的動態(tài)等。記得他講過一句話:“經(jīng)濟學從來就是社會啟蒙和社會設計的科學。”我把這句話作為畢業(yè)留言抄給許多同學。厲老師每次講課,必定提前10分鐘到場,在黑板上寫下要講的主要觀點,講課時往往開門見山。他的課觀點鮮明,邏輯性強,充滿睿智和膽識,沒有一句話是多余的。聽他的課真是一種享受。講到關鍵處,他似乎有點“口吃”,語速慢了下來,那就是我們記筆記的最佳時刻。有同學認為,厲老師的“口吃”,實際上是他講課的一種藝術。厲老師每次講座,因為聽的人太多,階梯教室擠不下,就經(jīng)常改到辦公樓禮堂舉行,聽眾除了經(jīng)濟系的,理科的也不少。

陸開錦與丁石孫先生合影

最后一次聽厲老師講座是在1984年5月18日晚上,同樣是在辦公樓禮堂,同樣是聽眾爆滿,連講臺四周都坐滿了人。厲老師講的題目是“改革——中國的希望”。我的筆記完整記錄了講座的內(nèi)容,他重點講了五大問題。第一,改革,中國的希望。他認為,中國目前的形勢有三個特點:第二次農(nóng)村包圍城市;一場新的技術革命正在興起;沿海一片,沿江一線的開發(fā)。第二,為改革者崛起而歡呼。他認為,現(xiàn)在改革遇到的阻力很大。改革者有三個代號:“走資本主義”、“造反派”、“神經(jīng)病”。阻力來自:中國是個超穩(wěn)定的經(jīng)濟系統(tǒng);中國的教育長期以來沒有培養(yǎng)出有創(chuàng)造力的人才;一些人感到他們在改革中受損失或獲利不多,即既得利益者的反對;有些領導對改革口頭上支持,行動上并不支持,甚至暗中反對。厲老師認為,改革實際上是兩種文明的沖突,即中國傳統(tǒng)文明和現(xiàn)代文明的沖突。改革可能失敗在兩種人手中:反對改革的人;不熟悉國情的、魯莽冒失的改革者。厲老師還認為,內(nèi)向、安于現(xiàn)狀、中庸的民族性格不利于培養(yǎng)新人。中國需要大量有膽識、有眼光、有組織能力的企業(yè)家。第三,中國特色的社會主義經(jīng)濟模式將在改革實踐中形成。他舉了幾個例子,山西平原縣委書記呂日周創(chuàng)造的“社會搭臺,農(nóng)民唱戲”的經(jīng)驗、安徽電器公司的黨代表監(jiān)督制、上海電機公司的廠長負責制。第四,與改革有關的若干經(jīng)濟問題。宏觀經(jīng)濟與微觀經(jīng)濟的協(xié)調(diào)、社會集資中的股份制度、住房改革可以帶來經(jīng)濟大發(fā)展。第五,中國改革的六大特點:實踐走在理論前面;微觀先行,以微觀促宏觀;集體促全民;農(nóng)村促城市;采礦業(yè)與建筑業(yè)先行;支持改革者的是最大改革者。現(xiàn)在回想起來,厲老師講的這些內(nèi)容,當時是多么超前,多么深刻,多么切中時弊啊!即便現(xiàn)在看來,也沒有過時,依舊令人警醒!

這里插一件趣事。2010年,厲老師80歲時,同班同學陳義(神州龍芯的董事長,時任綜藝股份總裁)約我一起送厲老師一份禮物,一方刻上老師和師母何玉春名字的印章。厲老師古詩詞寫得好,何師母中國畫畫得好,夫妻強強合作,經(jīng)常是一人作畫,一人題詩。陳義說,把兩人名字刻在一方印章上,可以用得著。我當時在福建省城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社當主任,兼任省工藝美術協(xié)會會長。陳義出了2萬元錢,讓我去買一塊壽山石,我請福州著名的篆刻家葉林心先生(韓天衡弟子,西泠印社社員)刻好,寄去北京給陳義,陳義送給老師。沒料到的是,老師一看,“厲”字刻錯了,刻成“歷”了。因為是篆體,彎來扭去的,此前我們都沒看出來。于是陳義叫一個朋友帶了印章專門飛來福州,我馬上請葉林心把原來的字磨掉重刻,刻好后交陳義朋友,沒想到,這個朋友在去機場路上,發(fā)現(xiàn)邊款上的“祝厲老師八十大壽”的“厲”字也錯了,卻沒有改過來。于是他又返回來,我又讓葉林心處理了一下,還好弄好后那位朋友及時趕上了飛機。

厲以寧先生

1988年起,厲以寧老師連續(xù)擔任了三屆全國人大常委會委員,從2003年起,又連續(xù)擔任了三屆全國政協(xié)常委。這期間,在每年召開的全國兩會上,我?guī)状闻c厲老師見面并聊天,遺憾的是,都沒有留下一張合影。

我在北大讀書時,經(jīng)濟系除了陳岱孫、張友仁、陳振漢等老一輩經(jīng)濟學家,還有像厲以寧、洪君彥、肖灼基、胡代光等這樣一批中堅骨干,稍微年輕一點的梁小民、高程德、曹鳳岐等也已嶄露頭角(他們都給我們上過課,后來也都成為中國經(jīng)濟學界頂級的學者)。此外,在北大,我還跨系聽過侯仁之、黃楠森、樂黛云等大師的課。在北大求學,最大的好處是,能夠遇見中國最優(yōu)秀的學者,而這些學者對學生又特別鐘愛,他們不僅在課堂上講授,有時還會在課余時間跑到學生宿舍,甚至盤腿坐在學生床上,與學生自由地交流。也許這就是古人講的“親炙”的生動體現(xiàn)吧。

每一個身處北大的人,哪怕沒有得到大師的“親炙”,但無數(shù)的大師構成的學術氛圍,會給他們以巨大而無形的感染。正是大師們的智慧、良知和人格以及給予的教導與教誨,才成全了學子們后來的事業(yè)。有時會想,我何德何能,又何其有幸,能得到這么多優(yōu)秀老師的栽培,同時內(nèi)心又常涌起一種有負期望的情愫。老師給了我這么多,而我對社會的貢獻太少了。但無論如何,老師們滿懷深情的目光,永遠是我前行的動力。

(本文原載于《炎黃縱橫》雜志2024年5期;作者為福建省文聯(lián)主席、炎黃文化研究會副會長)