名 士 風 流

施曉宇

一

閩北政和縣最偏僻的澄源鄉——距離縣城65千米。澄源鄉最偏僻的赤溪村——距離鄉政府17千米。

有著“千年古村,墨香赤溪”美譽的赤溪村,位于澄源鄉的最北部,緊鄰浙江省慶元縣龍溪村,歷史上是通往浙江的要道之一。憑借赤溪村頭一座古色古香的木拱廊橋,跨過去不遠就是浙江地界。此橋建于清乾隆五十五年(1790),清嘉慶二十三年(1818)重修,為廊屋式貫木拱橋,南北走向,全長33.5米,莊重氣派。

2012年,赤溪村木拱廊橋被國家文物局列入《中國世界文化遺產預備名單》,是福建省省級文物保護單位。

2016年,赤溪村入選住建部等7部局聯合公布的第四批中國傳統村落名錄,是當年福建省229個中國傳統村落之一。在群山環抱的赤溪村,我在贊嘆風姿綽約的木拱廊橋之余, 發現還有一座遠近聞名的顏氏宗祠,供奉的祖宗居然是中國的書法大家顏真卿和他的八世孫——赤溪村開基鼻祖顏虬松!

赤溪村一角(余明傳 攝,下同)

1974年出生的赤溪村村委會主任顏李洪親口告訴我,他是顏真卿的第35世孫。

1981年出生的赤溪村村委會副主任顏振西也親口告訴我,他是顏真卿的第37世孫。顏振西還強調,赤溪村分上、下兩個村, 共有180多戶人家,1500多人,由于年輕人都外出打工去了,現有900多人,幾乎全部是顏真卿的后裔。這真是太神奇了——在閩北政和縣的遠郊僻野,竟然有這么多名人之后!要知道,顏姓在中國是小姓,按人口排列,排在全國姓氏第117位,人口僅有200萬。這似乎應驗了中國民間藏龍臥虎的一句老話:

百步之內,必有芳草。四季之景,皆有詩意。

懷著無比崇敬的心情,68歲的我在43歲的顏振西陪同下, 走上一級一級臺階,進入顏氏宗祠。真是不看不知道,一看嚇一跳。開初,我以為顏真卿就是一個赫赫有名的書法大家:初學褚遂良,后師從張旭,得其筆法。其正楷端莊雄偉,行書氣勢遒勁,創“顏體”楷書,對后世影響很大。與趙孟頫、柳公權、歐陽詢并稱為“楷書四大家”。又與柳公權并稱“顏柳”,被稱為“顏筋柳骨”。

顏真卿詩文俱佳,著作有《韻海鏡源》《禮樂集》《吳興集》《廬陵集》《臨川集》,可惜年代久遠,皆已佚失。好在有宋人輯錄的《顏魯公集》傳世——顏真卿在世時被封魯郡公,后人稱“顏魯公”。所以在赤溪村顏真卿后裔珍藏的最古老、最![]()

![]() 完整的顏氏族譜,就叫《魯國序譜》,為顏真卿裔孫、浙江寧海縣知縣顏時舉于北宋元祐三年(1088)八月創修,清康熙七年(1668)重修。顏時舉在序言中寫道:

完整的顏氏族譜,就叫《魯國序譜》,為顏真卿裔孫、浙江寧海縣知縣顏時舉于北宋元祐三年(1088)八月創修,清康熙七年(1668)重修。顏時舉在序言中寫道:

魯郡公者,其先曲阜名族也。自少昊徙都以來,而顏姓為最奪。

我的了解僅此而已。在顏氏宗祠,我才發現顏真卿的身世非同一般。

二

顏真卿是京兆萬年(今西安市萬年縣)人 ,祖籍乃今天的山東省臨沂市。顏真卿是初唐著名歷史學家顏師古的五世孫 ,而顏師古則是北齊著名文學家顏之推的孫子。顏之推所著20篇《顏氏家訓》是北朝后期重要作品,其本意在于留傳教訓給顏氏兒孫,算作為人處世的戒律,所以謂之“家訓”。顏之推的《顏氏家訓》寫作時間較長,結集在顏之推的晚年。后經清朝飽學之士趙曦明整理注釋,盧文沼補注,流傳至今,仍有教益。在赤溪村顏氏宗祠,我就看見顏之推的《顏氏家訓》被顏氏后裔擇要制成四塊牌匾,高掛墻上。第一塊牌匾抄錄有:

序致篇

夫圣賢之書,教人誠孝,慎言檢跡,立身揚名,亦已備矣。魏、晉以來,所著諸子,理重事復,遞相摹效,猶屋下架屋,床上施床耳……

教子篇

![]()

![]() 上智不教而成,下愚雖教無益,中庸之人,不教不知也。古者,圣王有胎教之法:懷子三月,出居別宮,目不斜視,耳不妄聽,音聲滋味,以禮節之……

上智不教而成,下愚雖教無益,中庸之人,不教不知也。古者,圣王有胎教之法:懷子三月,出居別宮,目不斜視,耳不妄聽,音聲滋味,以禮節之……

接著有《兄弟篇》《后娶篇》《治家篇》《風操篇》(節選)。第二塊、第三塊、第四塊牌匾亦按順序節選抄錄《顏氏家訓》的內容,教化后人。

從《魯國序譜》序言“其先曲阜名族也”一句,可以看出家住山東曲阜陋巷街(今顏廟所在地)的顏回是顏氏的始祖。而顏之推是顏回的第35世孫,顏真卿是顏回的第40世孫。說到顏回,字子淵,誰都知道他是孔子最喜歡的學生,孔子有弟子三千,七十二賢人,顏回位居賢人之首。孔子多次稱贊顏回賢仁好學。只可惜顏回中年早夭,才40歲就病死了。孔子痛惜哀嘆: “天喪予!天喪予!”

三

站在赤溪村顏氏宗祠顏真卿、顏虬松的神位前,顏振西告訴我,每年農歷六月中旬,赤溪村村民都要舉辦盛大的“迎仙節”。以此祭奠祖先顏真卿和赤溪村的開基鼻祖顏虬松,同時向前來祭祖的顏氏后裔展示顏真卿的玉帶和平日里深藏不露的《魯國序譜》,自然包含了不忘祖先、代代相傳的傳承意義。

![]()

![]() 唐景龍三年(709),唐中宗李顯在位時,顏真卿生于京兆府萬年縣敦化坊(今西安市萬年縣)。自顏真卿的五世祖顏之推起,顏氏家族就從山東臨沂徙居今天西安市。

唐景龍三年(709),唐中宗李顯在位時,顏真卿生于京兆府萬年縣敦化坊(今西安市萬年縣)。自顏真卿的五世祖顏之推起,顏氏家族就從山東臨沂徙居今天西安市。

顏真卿三歲喪父顏惟貞,由母親殷夫人親自教養。所以顏真卿長大后對母親非常孝順,而且發奮讀書,長于著文。

唐開元九年(721)七月,12歲的顏真卿隨母親殷夫人南下,寄居蘇州外祖父家。

唐開元二十一年(733),24歲的顏真卿就讀于長安的福山寺,同年十月到尚書省吏部應試。

唐開元二十二年(734),25歲的顏真卿考中進士,可謂春風得意,在唐玄宗李隆基手下歷任監察御史、殿中侍御史。后因得罪權臣楊國忠,被貶為平原(今山東省陵縣)太守,世稱“顏平原”。“安史之亂”驟起,顏真卿率義軍勇敢抵抗叛軍,后至鳳翔(今陜西省鳳翔縣),被授予憲部(即刑部)尚書。

唐代宗李豫在位時,顏真卿官至吏部尚書、太子太師,封魯郡公,人稱“顏魯公”。這是顏真卿一生的高光時刻。唐興元元年(784),唐德宗李適在位時,顏真卿被派遣招降叛將李希烈。顏真卿大義凜然,拒絕叛將李希烈的收買,終被縊殺,三軍將士為之痛哭。朝廷追贈司徒,謚號“文忠”。因此顏時舉在《魯國序譜》序言中寫道:公諱真卿,字清臣,官御史,出守平原,安祿山反,河溯盡陷,而公獨城守,預備不為動,封魯郡公,李希烈告變,遣公往諭,希烈使人說降,百般凌逼,罵賊而死,且書法為古今第一,名垂竹帛,公蓋天壤,千百世下孰不慕公之節義焉。

如果不是《魯國序譜》記載,一介文弱書生,即便是書法大家的顏真卿,沒有人會知道他還是一個忠貞不屈的節烈義士!

四

現在要來說說赤溪村的開基鼻祖顏虬松,他是顏真卿的八世孫。

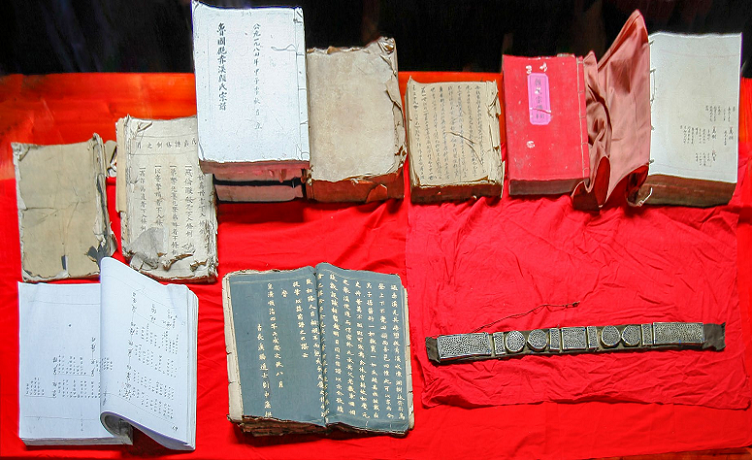

古譜諜、玉帶

五代十國的后漢乾祐二年(949),后漢隱帝劉承佑在位時,顏虬松以明經而仕,官拜通事(外交事務七品官)。由于五代時期社會動蕩,殺伐酷烈,朝代更替頻繁,而顏虬松崇尚道學,故而厭棄仕途,由首都開封棄官一路游山玩水入閩北,在道教名山望浙山(今閩北政和縣石屯鎮西津村)遇見同道吳十七。吳十七與顏虬松的經歷與興趣相仿,吳十七曾任后周諫議大夫, 因得異傳幻術,也棄官入閩,后定居于遂應場(今閩北政和縣嶺腰鄉錦屏村,為錦屏村開拓者)。兩人情投意合,吳十七把幻術毫無保留地傳給顏虬松。而得道后的顏虬松途經赤溪時,愛上此地,便定居下來,繁衍后代,成為開拓閩北政和的先哲之一。顏虬松不僅在赤溪一帶開辟田園,發展農耕,而且擅長醫術,治病救人,去世后顏氏族人立廟祭祀,奉若神明。其后裔遠播閩東寧德、省會福州以及東南亞。因此顏時舉在《魯國序譜》序言中寫道:公諱虬松,字又青……由明經而仕,雖在任所而心常馳于青山綠水間,即掛冠而歸途遇土主吳十七公,官諫議大夫,亦不欲仕,幸與志同而所期亦同……(顏虬松)過赤溪,見其峰巒挺秀,溪水瀠洄,樹林蓊蔚,鳥聲上下,不覺四顧而喜色曰:唯此可以家焉。

由此,顏虬松成為赤溪村開拓者,是真名士自風流。

(本文原載于《走進“八閩旅游景區”·政和》)