·“福文化概論”專題·

46.人類命運共同體理念的思想淵源

構建人類命運共同體理念是人類智慧的結晶,也是指引全球社會發展的總體目標,具有前瞻性。其思想來源一是中國古代的“世界大同”思想;二是哲學語境下的“共同體”思想。“世界大同”是貫穿我國 5000 多年文明史的古老理念,本質上是倡導天下為公、“協和萬邦”的世界觀,這是中國人民對全人類社會發展趨勢的智慧認識和思想貢獻。古往今來關于“大同”的思想,都體現著人類對理想社會的追求,對幸福生活的向往。

一、“世界大同”理想的提出

《禮記·禮運篇》載:“大道之行也,天下為公”,“是故謀閉而不興,盜竊亂賊在,而不作,故外戶而不閉,是謂大同。”這是儒家思想認為的太平盛世和理想社會,所以“世界大同”是先秦儒家首先提出的社會理想,這是儒家積極入世的思想體現,也是儒家淑世情懷的生動表露。“世界大同”思想被喻為中華民族古代的“社會主義”思想。

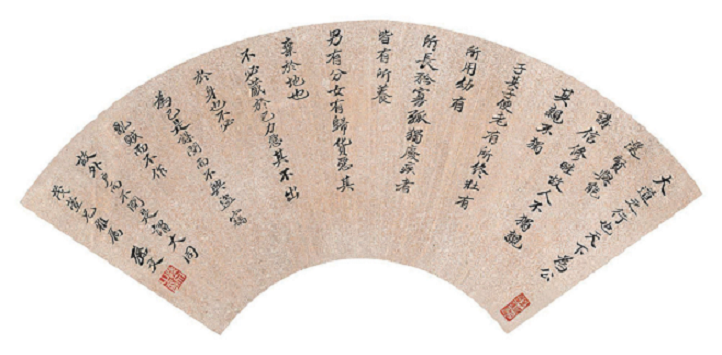

孔子在《禮記·禮運篇》中詳細闡述了他的“大同社會”理想:

大道之行也,天下為公,選賢與能,講信修睦。故人不獨親其親,不獨子其子;使老有所終,壯有所用,幼有所長,矜、寡、孤、獨、廢疾者皆有所養;男有分,女有歸。貨,惡其棄于地也,不必藏于己;力,惡其不出于身也,不必為己。是故謀閉而不興,盜竊亂賊而不作,故外戶而不閉,是謂大同。

孔子所勾畫的“世界大同”遠景,在漢代以后的傳統社會里產生了巨大影響。許多學者紛紛進行闡述和演繹,描述各自關于“世界大同”社會內容的理解。

其實諸子百家的理念與以孔子為代表的儒家的“世界大同”社會理想并不相同,孔子描繪的社會前景是人民平等、幸福祥和的群體社會景象,男女各享其家庭幸福,社會由賢明者管理,“各盡所能”,統一分配成果。盡管這一“愿景”本身還有缺陷,但就其所涉及問題的廣泛性和深刻性而言,應該是進步的,是前無古人的。

二、“世界大同”思想的演變

從春秋晚期到秦漢之際,中國古代社會制度發生了劇烈變動,出現了各種各樣的救世主張和理想社會的設計,如農家的“并耕而食”理想,道家的“小國寡民”構想,儒家的“大同”理想。這三種理想是當時社會思想的主要代表。

農家的“并耕而食”理想,包括人人勞動,沒有剝削;君主和平民并耕;自給自足農業和手工業產品之間實行等價交換,沒有商業欺詐。這實質上是小農經濟生活的理想化。

道家的“小國寡民”理想,把人們分成許多互相隔絕的“小國”,人們都從事原始的農業生產,廢棄文字,滿足于簡陋低下的生活,同外部世界斷絕聯系,“雞犬之聲相聞”“老死不相往來”。這實際上是社會歷史倒退的幻想。

儒家“大同”理想的核心觀點是“天下為公”“四海一家”,其出發點是“天人合一”的宇宙觀、“協和萬邦”的國際觀、“和而不同”的社會觀、“講信修睦”的道德觀等。

儒家的“大同”理想,沒有私有制和剝削現象,人人為社會勞動,老弱病殘受到照顧,老人兒童由社會供養,由群眾推選優秀管理者,沒有特權和世襲,社會秩序安定,互相“講信修睦”,沒有戰爭和欺詐陰謀。這顯然大大超越了農家、道家從個人、小家庭出發的幽居獨處、不關世事的生活方式和社會理想。

上述三種類型的“大同”理想,對后世都有重要影響,尤其是儒家的大同理想,由于比農家、道家的理想更實際、更完滿,也更美好,因而在中國思想史上有著更大的吸引力,產生了更深遠的影響。

儒家大同理想是在《禮運》篇中提出,產生于秦漢之際或漢初。此后至清代第一次鴉片戰爭前,中國社會一直停留在封建主義階段,沒有形成新的生產力和新的階級,因而沿襲著儒家大同類型的理想。

第一次鴉片戰爭以后,中國社會逐漸由封建社會轉變為半殖民地半封建社會。在社會劇烈變動的歷史時期,新興的社會力量從中國傳統文化中吸收思想資源,將儒家的大同理想與西方傳來的民主、自由、平等、博愛觀念和空想社會主義思想相結合,形成他們自己的社會理想,如康有為和孫中山的兩種大同理想。

康有為曾著《大同書》,提出“天下為公,無有階級,一切平等”的“大同之世”理想。他設想在大同社會中生產資料公有,沒有剝削,沒有等級,全世界統一于一個“公政府”之下,沒有戰爭,國界消滅;男女平等,家庭消滅。

孫中山規劃的社會圖景是:全國各族自由、平等、博愛,土地國有,私有制仍然存在,資本家和勞動者兩個階級繼續存在,人們生活普遍改善;國家舉辦教育、文化、醫療保健等公共福利事業,供公民享用。

孫中山楷書節錄《禮記·禮運》

康有為和孫中山的大同理想基本上都還是對資本主義制度的理想化。康有為主張經過緩慢的改良而最終歸于大同,因而被稱為“資產階級改良派”;孫中山要求在資產階級民主革命階段就實施大同理想,“舉政治革命、社會革命畢其功于一役”,超越了社會發展的進程,也是難以實現的夢想。他們都沒能超越自身的階級局限性和思想局限性,只有中國共產黨以馬克思主義為指導,并且與中國社會實踐相結合,吸取前人的思想智慧,大大推進了關于人類社會發展建設的理論。

三、“世界大同”思想的價值

中國傳統文化內容豐富、底蘊深厚,其“世界大同”思想對人類命運共同體的構建,具有重要的啟迪和借鑒作用。

(一)作為全人類的共同理想

中國傳統文化中的大同思想雖有歷史局限性,但是其中所體現的全人類不分貧富貴賤一視同仁的包容精神,充滿自由、平等和博愛的崇高理念,體現了包容全人類的人文情懷和對社會發展趨勢的熱切期盼。“天下為公”“世界大同”是千百年來中國人的遠景規劃和奮斗理想,是中華優秀傳統文化對構建人類命運共同體貢獻的理想國藍圖,也可以說是命運共同體理念的濫觴,是全人類共同的思

想財富,值得我們繼承和弘揚。

(二)指導實現中國夢

大同思想中蘊含的平等、共享、和諧、民本等有價值的進步思想,不僅在古代社會產生過廣泛的影響,對我們現在堅持和發展中國特色社會主義、實現中國夢也具有重要的啟示意義和借鑒價值。大同思想所倡導的“天下為公”的價值共識、“公平正義”的治政理念、“講信修睦”的道德原則,都是古人對傳統思想智慧的概括和總結,表現古人對人類命運和社會前途的長遠思考。這是極具思想智慧的憧憬,對于解決當今世界發展問題,對于我國建設和平幸福的現實社會,

具有重要的參考價值和啟示作用。

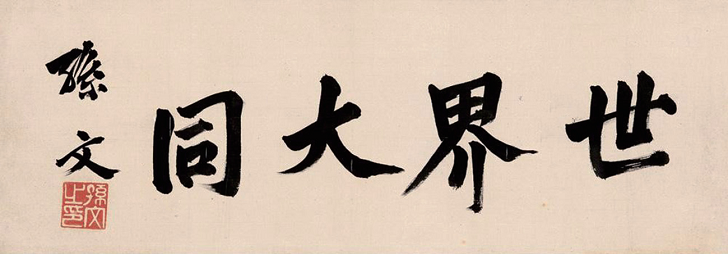

孫中山書“世界大同”

2018 年 4 月,國家主席習近平在歡迎聯合國秘書長古特雷斯訪華時指出:“我們所做的一切都是為人民謀幸福,為民族謀復興,為世界謀大同。”2019 年 11 月,他進一步強調:“中華文明歷來主張天下大同、協和萬邦。希望大家共同努力,不斷為推動建設開放型世界經濟、構建人類命運共同體作出積極貢獻。”

(三)引導構建和諧社會

“和諧”是中國傳統文化的核心理念和基本精神,“大同社會”代表了中國古代和諧社會理想的最高境界。在儒家描述的“大同社會”中,人與人之間有著“講信修睦”的和諧人際關系。人與人之間的關系表現為相互信任,相互關心,“不獨親其親,不獨子其子”。

這種人與人之間良好的社會關系,能夠消除相互之間的隔閡和矛盾,將社會矛盾減少到最低甚至消除的程度,可以說這是一種非常理想化的社會狀態。“大同社會”要求人人平等,不分高低貴賤,在權力和利益分配方面也是絕對平等,這在當時無疑具有重要的進步意義。“大同社會”中,百姓生活安居樂業,自得其所,每個人都可以享有社會的物質財富,每個人的生活都能得到社會的保障。這些觀念都與我們現在提出的和諧社會思想有著相似或相通之處,對我們今天構建和諧社會、追求和平發展的世界體系都具有十分寶貴的價值。

(四)彰顯中國“協和萬邦”的國際形象

中國是舉世聞名的文明古國,其對外關系歷來奉行懷柔政策和睦鄰友好、“協和萬邦”的理念,始終堅持與各國和平共處、平等互助、合作共贏的原則。這是中國人民自古以來處理國家關系和民族關系的基本準則,也是我國建立對外關系的基石。

《尚書·堯典》贊揚堯帝:“克明俊德,以親九族。九族既睦,平章百姓。百姓昭明,協和萬邦。”堯作為上古時代的領袖人物,塑造了中華優秀的文化傳統,并隨著這一元典的代代相傳,影響至今日。如《尚書》所論,堯之偉大,乃是因其道德高尚:能弘揚“大德”,讓家族和睦;在此基礎上,協調“百姓”關系;在部族百姓調諧和睦的基礎上,再進一步向外推展,達到協調萬邦諸侯的目的,使各個邦國都能和諧共處,實現大同目標。在這里,中國傳統儒家思想就

是按照由小到大、由近及遠、由內而外的邏輯施行治理。

四、“共同體”思想的歷史發展

所謂“共同體”,是指社會中存在的、基于相同特征和共同目標而組成的團體或組織,既包括小規模的社區組織,也可指更高層次上的政治組織和民間團體,還可指國家和民族這一最高層次的集合體。

《萬國來朝圖》,故宮博物院藏

“共同體”思想源遠流長,其概念最早出自古希臘的政治哲學思想中。柏拉圖在《理想國》中描繪了一種符合善和正義的理性共同 生活群體。亞里士多德的共同體思想集中體現在《政治學》中,主張人們基于“共同善”和“共同利益”而建立共同體,以“謀取優良的生活”,認為:“所有共同體都是為了某種善建立的。”

在世界近代史上,“契約共同體”思想在許多思想家中有過不同的表述。英國政治家、哲學家霍布斯在《利維坦》中提出,通過訂立“社會契約”來構建“共同體”的概念。德國社會學家滕尼斯提出,共同體是人的意志的有機結合,是把“相互之間的共同的、有約束力的思想信念作為一個共同體自己的意志”。德國哲學家馬克斯·韋伯提出,“共同體化應該稱之為一種社會關系”,是“建立在主觀感覺到參加者們(情緒上或者傳統上)的共同屬性上”。

馬克思對“共同體”思想也有過論述,指出人的本質是人的“真正的共同體”,“只有在共同體中,個人才能獲得全面發展其才能的手段,也就是說,只有在共同體中才可能有個人自由”。馬克思、恩格斯認為,“真正的共同體”不是烏托邦,而是人類歷史發展的必然趨勢,是基于生產力高度發展的物質基礎之上人類社會的最高形態,是通過發展社會生產力創造出來的。

在中華歷史文化中,也蘊涵著豐富的共同體意識和對理想社會秩序以及美好生活的憧憬。雖然“共同體”的概念不一定直接出自中國,但在古代中國許多思想家眼中,國家和世界就是一個休戚與共的共同體。《論語》中提到“四海之內皆兄弟也”,顯示出中華民族擁有的天下情懷,這在儒家思想中表現得尤為突出。

中華人民共和國成立以后,中國共產黨和中國政府提出的和平共處五項原則、“獨立自主的和平外交政策”“構建國際政治經濟新秩序”“和諧世界”等原則、政策和制度設想,充分表明中國人治國理政、社交處世的政治智慧和對未來的追求,鮮明展示當代中國人努力實現人類理想的崇高境界,充分體現中國人促進人類命運共同體建設的高度熱情與妥善方案。

古往今來關于“共同體”的思想,雖然基于社會條件、文化背景、意識形態、階級立場等的不同,存在著差異,但都體現著人類對理想社會的追尋,對幸福生活的向往,成為引導人類社會前進發展和文明進步的思想動力。