·“福文化概論”專題·

45.謀求長遠幸福

謀求幸福是個人、國家、社會共同的理想和追求,福文化的發端就在于先民的祈福禳災心理,繼而是王侯祈求國祚綿長、家族永傳、個人萬壽的祝禱,到了平民百姓則祈愿豐衣足食、長壽安寧、子孫繁衍。總之,各有所求,不離五福。各階層人祈福目標皆從個人地位出發,提出不同的希冀,但有一點是共同的,就是寄望于長久的幸福生活,這是天下人的同理之心。但對于國家、民族而言,謀求的自然是長遠而廣大的幸福,正如著名學者于右任在為人撰聯時稱:“計利應計天下利;求名當求萬世名。”這就要求個人“風物長宜放眼量”,在追求幸福時應有家國情懷與歷史眼光。

一、樹立正確的“三觀”

“三觀”決定了個人對幸福的理解和道路選擇。在革命戰爭年代,正如革命先烈李大釗所說:“人生的目的,在發展自己的生命,可是也有為發展生命而必須犧牲生命的時候。因為平凡的發展,有時不如壯烈的犧牲足以延長生命的音響和光華。”瞿秋白也說:“本來,生命只有一次,對于誰都是寶貴的。但是,假使他的生命溶化在大眾的里面,假使他天天在為這世界干些什么,那么,他總在生長,雖然衰老病死仍舊是逃避不了,然而他的事業——大眾的事業是不死的,他會領略到‘永久的青年’。”人民的事業是常青的,為人民的利益奮斗,無上光榮,也無比幸福;為人民的利益而死,死而永生。毛主席說過:“為人民而死,就是死得其所。”在建設中國特色社會主義過程中,仍然存在各種不同的人生價值觀和幸福觀,如焦裕祿、孔繁森、廖俊波等黨的優秀領導干部,鞠躬盡瘁,死而后已。他們用生命詮釋了共產主義的人生觀和幸福觀,真正成為毛主席所說的“一個高尚的人,一個純粹的人,一個有道德的人,一個脫離了低級趣味的人,一個有益于人民的人”。

版畫《人民公仆焦玉祿》

相反也有一些人放棄理想,蔑視道德,貪贓枉法,禍國殃民,走上了不歸途。正反兩面的事實告訴我們,個人的幸福觀決定于本人的人生價值觀,人生在世首先應當找準生存發展的正確目標,謀求實現個人長遠幸福的光明道路。

二、堅持勞動造福理念

樹立正確的人生觀和幸福觀應當以馬克思主義世界觀作指導,馬克思主義人生觀也就是共產主義世界觀,它以正確認識人類社會發展規律為基礎,認為勞動創造世界,也創造了人本身,因此人要追求永久的幸福,就永遠離不開勞動。勞動是人的基本生活狀態,除非他失去了勞動能力。人的幸福基于勞動,永久的勞動伴隨長遠的幸福;不勞而獲者沒有長久的幸福,好逸惡勞者沒有真正的幸福。為自己謀求現實的幸福,為后人謀求長遠的幸福,都是以勞動為先決條件。一切有勞動能力的人,都要各盡所能地勞動,這不僅是獲取報酬、享受幸福的條件,也是保持健康體魄、贏得精神愉悅所必須的。

三、秉持為民造福宗旨

“民唯邦本”,古圣賢早有遺訓。習近平總書記更強調“江山就是人民,人民就是江山”。我們黨的宗旨是全心全意為人民服務,為人民謀福利。百年來,我們黨始終堅持為民謀福、為民造福的宗旨,堅定地站在人民立場,樹立愛民情懷,牢記肩上責任,把以人民為中心的服務理念落實到各項工作中去,切實把造福人民作為恒定的目標。

履行為民造福就要發揚艱苦奮斗精神。中華人民共和國成立70多年來,黨領導人民為建設社會主義事業進行了艱苦卓絕的斗爭,一步一步地從勝利走向勝利,才有了今天繁榮富強、興旺發達的局面。人民群眾對幸福生活的追求,是不斷增長的,我們黨為民謀福、造福的腳步,一刻也不能停歇。何況當今的世界正處在百年未有之大變局中,面對各種挑戰,更不能懈怠,必須繼續用艱苦奮斗的精神教育黨員、干部和群眾,引導大家正確認識我國人口多、底子薄的國情,正確認識全面建設社會主義現代化國家是一項長期而艱巨的任務,牢固樹立自力更生、艱苦奮斗、勤儉節約的信念。

為民造福,要有正確的義利觀。馬克思主義并不主張“義”和“利”的分裂和對立,也不一刀切地反對功利主義,因為人是生活在現實之中的,現實世界、物質世界是人類賴以生存和發展的基礎;理想世界、精神世界是人生的動力源泉和價值取向。失去任何一個世界,都不能算是正確、完美的人生。我們主張每個人都應有他合理的物質利益,所反對的只是將個人利益置于社會和他人利益之上,唯利是圖、損人利己的行為。我們倡導將理想和現實、精神與物質統一起來,將個人利益和集體利益、國家利益結合起來,把個人理想融入全體人民的共同理想之中,把個人的奮斗融入為社會主義現代化建設事業的奮斗之中。

四、建立和諧的人際關系

和諧社會需要和諧人際關系,和諧的人際關系是事業成功、家庭幸福的前提,也是社會穩定、民族興旺、國家繁榮的必要條件。因此,謀求個人長遠幸福,應當把堅持人格平等、倡導誠信友愛、協調利益關系、化解內部矛盾、促進人際和諧擺在重要位置。

(一)講誠信

交友擇朋要以信義為本。誠與信近義相連,做人要誠實無欺、守信用,這是立身之本,治心之本。孟子說:“人天生存誠。”蘇軾說:“天不容偽。”曾國藩說:“君子之道,莫大乎以忠誠為天下倡。”這些古訓告訴我們,只有坦誠待人,講求信義,才能得人心,才能贏得他人的支持與合作;反之,則會招人反感和蔑視,置自己于被動。

古人把“信”和“義”作為為人處世必須遵守的道德信條,提倡“言而有信”,“言必信,行必果”。孟子提出,如果“生”和“義”發生沖突,“二者不可得兼”,則應“舍生取義”。孔子甚至把“朋友信之”作為自己平生三大志愿之一。他還說:“人而無信,不知其可也。”可見“信用”并不是個人生活小節,而是和人的道德、作風緊密聯系的。在和諧的人際關系中,不守信用者無處容身,也不可能得到真正的友誼。

(二)“慎擇友”

一是交朋友要“慎”。我國古代有識之士歷來都主張結交朋友要有所選擇,因為這對他的事業及品德修養都會產生一定影響。孔子說過:“益者三友,損者三友。友直,友諒,友多聞,益矣;友便辟,友善柔,友便佞,損矣。”(《論語·季氏篇》)晉傅玄《太子少傅箴》言:“故近朱者赤,近墨者黑。”孔子曰:“與善人居,如入芝蘭之室,久而不聞其香,即與之化矣。與不善人居,如入鮑魚之肆,久而不聞其臭,亦與之化矣。”(《孔子家語·六本》)這就是說,與品德高尚、學識淵博的人交朋友,可以在德才兩方面都得到友人的幫助,使自己的知識與品格都更加完美充實。而與品格低下、才疏學淺、夸夸其談的人交朋友,則可能在精神品格上都受到“污染”,給自己帶來壞的影響。

(宋)趙孟堅《歲寒三友圖》,上海博物館藏

二是要善于交朋友。“善”是指在交朋友時,要善于區分不同類型的朋友。明代學者蘇浚在《雞鳴偶記》中,曾把朋友分為“畏友、密友、昵友、賊友”四類。他說:“道義相砥,過失相規,畏友也;緩急可共,生死可托,密友也;甘言如飴,游戲征逐,昵友也;利則相攘,患則相傾,賊友也。”意思是說:在道義上互相砥礪,有了過錯互相規勸,這是畏友;不論在平時還是在情況危急的時候,都可以很好相處,生死關頭,也可以作為依靠,這是密友;甜言蜜語,說話好聽,東游西逛形影不離,這是昵友;見利益互相爭奪,遇到禍患互相傾軋,這是賊友。善于區分,知所選擇,才能交上真正的好朋友。

(三)尊重人

尊重人是一種品格,也是智慧。尊重別人,可以分為三種境界:尊重親人,尊重旁人,尊重對手。當我們可以做到尊重敵人的時候,我們其實已經沒有了敵人,這才是真正的無敵。尊重領導是一種職責,尊重同事是一種本分,尊重下屬是一種美德,尊重客戶是一種常識,尊重對手是一種大度,尊重所有人是一種教養,可以說尊重的魅力無限。任何人都不可能盡善盡美,我們沒有必要都以高山仰止的目光去仰視別人,也沒有資格用不屑一顧的神情去傷害別人的自尊。假如自己還有些不足,也不必以自卑或嫉妒去代替應有的自尊。只有學會尊重別人,才能贏得別人的尊重。其實,尊重別人就是尊重自己。

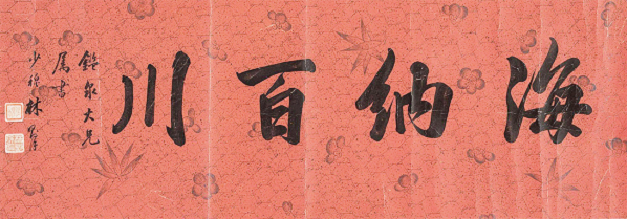

(清)林則徐書“海納百川”

尊重人、理解人、關心人是社會主義新型人際關系的一個重要表現,反映人民群眾在我國社會中的主體地位。每個人都是社會的人,必須依靠集體才能生存和發展。每個人也只有做到尊重他人、理解他人、關心他人,才能得到他人的尊重和幫助,才能更好地立足于社會上。尊重人,就是要尊重他人的合法權利和主人翁地位,以誠待人,以理服人,以情感人,尊重他人的人權和人格尊嚴,鼓勵他人發揮積極性和創造性;理解人,就是相信別人,善與人同,見賢思齊,學習別人的優點和長處,容忍與自己不同的意見;關心人,就是本著人道主義精神,真誠地愛護他人,關心他人疾苦,盡力幫助別人,為之分憂解難。關愛別人就是以仁慈為心,多了解別人,以助人為樂。有仁心的人,懂得關愛他人;有智慧的人,善于與人溝通。

(四)有同情心

同情心也是同理心,是與他人產生同樣感受的情感,人樂亦樂、人憂亦憂;絕不損人利己、幸災樂禍。同情心是人與人相處的融合劑,有同情心的人善解人意,慷慨助人,毫無私心,甚至作出自我犧牲。要有包容他人之心。每個人都是社會的個體,都有著自己合法的權益。每個人都有權謀求自己的利益,發展自己的興趣愛好,但不能損害他人的合法權益。“海納百川,有容乃大”,要尊重他人的合理選擇,理解他人的想法,關心他人的疾苦。人生處世的智慧之一,就是懂得寬容他人。各人由于立場觀點不同,興趣愛好不同,環境條件不同,常會出現思想、意見的分歧,應保持換位思考,關心體諒別人,這樣可以減少誤會和矛盾。古人說君子和而不同,“和”是從大局、目標出發;“不同”在于尊重各人的想法和主張。

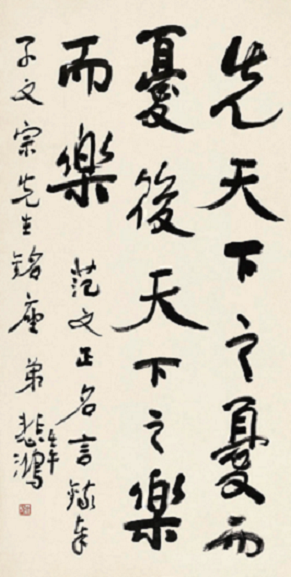

徐悲鴻書“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”

寬容別人是一種涵養。有理性的人,善于傾聽別人的意見,對于別人說錯的話、做錯的事,給予寬容,不會因別人的過失而幸災樂禍或熟視無睹。晚清名臣左宗棠曾在江蘇無錫梅園題聯稱:“發上等愿,結中等緣,享下等福;擇高處立,尋平處住,向寬處行。”如其所言,為人處世應當高瞻遠矚,穩重低調,寬懷包容,留有余地。人生在世,成大事者,必有度事之量,亦有容人之心。

寬容別人是一種涵養。有理性的人,善于傾聽別人的意見,對于別人說錯的話、做錯的事,給予寬容,不會因別人的過失而幸災樂禍或熟視無睹。晚清名臣左宗棠曾在江蘇無錫梅園題聯稱:“發上等愿,結中等緣,享下等福;擇高處立,尋平處住,向寬處行。”如其所言,為人處世應當高瞻遠矚,穩重低調,寬懷包容,留有余地。人生在世,成大事者,必有度事之量,亦有容人之心。

(五)當奉獻者

勞動者要當好“奉獻者”,為此要嚴于律己,頂住誘惑,管住小節,經得起考驗。堅持自重、自省、自律、自警,清白做人,永葆初心本色。共產黨員要嚴格遵守黨的政治紀律、組織紀律和廉政紀律,在自己的崗位上默默耕耘、扎實工作,幸福自會來敲門。要樹立正確的價值觀念,加強黨性修養,把握政治方向,功勞不伸手,苦勞不計較,疲勞不抱怨,全心全意服務人民。要懂得在服務群眾中收獲幸福,在知足感恩中體會幸福,在默默工作中擁有幸福。

五、培育優良家風

家庭是社會的細胞,是連接個人和社會的重要紐帶。家庭關系是一種特殊的社會關系,謀求家庭的長遠幸福,就要正確處理家庭中的夫妻關系、父母關系和鄰里關系。

(一)做到夫妻和睦

夫妻和睦,就是夫妻相互信任,相互尊重,真誠相待,共同承擔責任,有福同享,有難同當。夫妻之間的關系是一種特殊的人際關系,它不同于血緣之親。兩個陌生人聚首,如何維系感情、培養親情,這是需要雙方都付出努力的事情。幸福家庭需要把握夫妻關系的三個度。

明“琴瑟偕老”銅鏡

第一,要增強夫妻之間理解信任度。一是夫妻雙方要主動增進彼此的理解和信任。理解人是信任人的前提,信任對方才會全身心地熱愛對方,夫妻關系也是這樣。只有雙方真正理解和信任,愛情才能地久天長。

第二,要把握好夫妻之間的經濟支配度。夫妻經濟地位平等是家庭幸福美滿的基本條件。在我們國家,男女在政治上是平等的,在經濟上也是平等的,從而保證了人格上的平等。雖然收入有高有低,但夫妻地位并無高低之別。在家庭生活中,夫妻之間經濟關系平等,就不存在依附關系。夫妻在社會生活中角色不同,所承擔的任務也不同,他們在家庭生活中發揮的作用也不相同,不能把分工差別視作地位的不平等的依據。

清 “孝順父母”掛花

第三,要提升夫妻之間生活的和諧度。和諧是幸福的前提,只有心心相印、處處和諧,婚姻生活才會水乳交融、美滿幸福。要相互尊重和體貼 ,有共同的愛好追求,有相交而又獨立的社交圈;要從內到外塑造良好的個人氣質和行為。在對待子女的生活、學習和教育方面,要協調一致,作出榜樣,樹立良好家風,創造溫馨、幸福的家庭氛圍。

(二)做到尊老愛幼

尊老愛幼,就是孝敬父母,敬重長輩,關心他們的物質和精神生活,理解、尊重老人的意愿。精心撫育兒女,以平等、民主的態度對待孩子,鼓勵他們自強自立,積極向上。反對虐待遺棄老人、兒童,也不可溺愛嬌慣子女。

父母給孩子生命,養育孩子成長,是孩子一生的精神支柱,父母的養育之恩,是難以報答的。孟子曾說,唯孝順父母,可以解憂。孔子《孝經·三才》有名言:“夫孝,天之經也,地之義也,民之行也。”孔子還在《論語·里仁篇》說過:“父母之年,不可不知也,一則以喜,一則以懼。”意思是,父母的年紀,不可以不知道,并且要常常記在心里,一方面為他們的長壽而高興,另一方面又為他們日漸衰老而憂懼。古人說“樹欲靜而風不止,子欲養而親不待”,人對無法侍奉父母飽含著永久的遺憾和愧疚,催人盡孝須趁早,贍養不能等。

為人子女,當飲水思源,恪盡孝道。我們要滿懷感恩之心,自覺履行贍養父母的義務,做好生活照料和精神慰藉,要從日常生活細節做起。

(三)營造和睦鄰里關系

鄰里和睦,要做到以禮相待,互諒互讓,互幫互助。鄰里是唇齒相依的關系。有家必有鄰,古話說“金厝邊,銀鄉里”“遠親不如近鄰”。鄰里相依守望相助、和睦相處,一向為人所崇尚。鄰里糾紛有時難免,出現時彼此應該多一分寬容,多一點謙讓,以和為貴,“化干戈為玉帛”。

和睦鄰里關系靠禮讓。處理好鄰里關系,必須講究文明禮貌和謙讓,當然禮讓也是有原則的。處理鄰里關系應當嚴于律己,寬以待人,不做損害他人利益的事,避免因小事而釀成大矛盾。鄰里之間出現矛盾要協商解決。在處理鄰里關系時,要有同理心,真心實意做到互助互愛,喜憂同擔,守望相助,鄰里有困難要主動幫助,伸以援手。

有人總結出“鄰里相處十忌”:一忌惡語傷人,出手打人;二忌背后議論,猜疑嫉妒;三忌輕信縱容,偏袒子女;四忌見難不救,幸災樂禍;五忌家庭噪聲,妨礙他人;六忌不顧地界,栽樹種植;七忌放養禽獸,妨礙衛生;八忌玩笑取樂,不講分寸;九忌經濟往來,賬目不清;十忌得理不讓,不聽勸解。

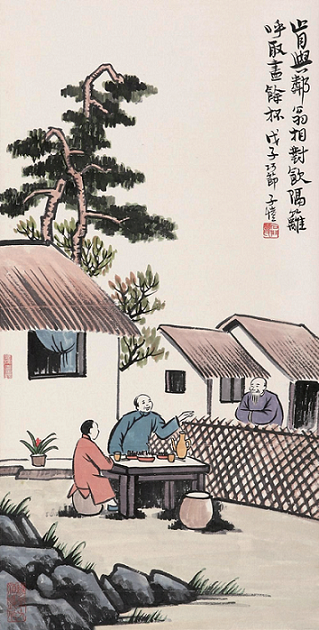

豐子愷《鄰里之間》

總而言之,要養成與人為善、善與人同的態度,寬以待人,信任他人,取得他人的真誠對待,與人建立良好、互信的友誼。遇有誤會要及時釋疑解惑,鄰里之間或社會交往中產生誤會是常有的,一旦發生須冷靜思考,主動說明,開誠布公解釋,及時地交換意見,弄清真相,以求妥善解決。