·“福文化概論”專題·

44.勞動創造財富

勞動是人類的基本生活方式,也是推動人類社會進步的根本力量,是人類進步的階梯,又是個人成長的基礎。沒有勞動,人類社會的一切都無從談起。歸根結底是人類的勞動創造了自己的幸福生活。我們勤勞、勇敢而智慧的中華民族,之所以擁有今天這樣舉世矚目的輝煌成就與和諧幸福的現實生活,正是因為通過奮斗實踐了馬克思主義勞動創造世界、勞動創造幸福的偉大理論,因此我們真

正體會到勞動是一切財富的源泉,勞動創造幸福生活。

一、勞動創造是中華民族的優良傳統

(一)傳統文化贊美勞動

什么是真正的幸福?自古以來就有許多論述:有人說幸福表現為對美好生活的向往和實現,如對美好生活的表述,不同的人、不同的人群、不同階層的人都有許多不同的論述。歸納起來,大多表述為對美好現實生活的向往和實現,或對理想憧憬的實現,或是精神生活的愉悅,或是個人期望的滿足。古人有“春種一粒粟,秋收萬顆子”的快樂,有“養怡之福,可得永年。幸甚至哉,歌以詠志”

的愉悅,有“衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴”的執著追求,有“安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏”的寬闊胸懷,有“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的忘我豪情,也有寧可犧牲自己而“為天下人謀永福”的深情期許。這些充滿家國情懷的人生價值觀和幸福觀,受到人民大眾的高度贊許,因而留下美名。當然也有為追求個人眼前幸福而不惜犧牲大眾長遠利益的幸福觀。戰國時代,楊朱主張“貴生”“重己”,“拔一毛利天下而不為”;墨子相反,主張“兼相愛”“交相利”,寧愿“摩頂放踵利天下,為之”。兩種人生觀水火不相容,其價值觀幸福觀自然也不一樣。

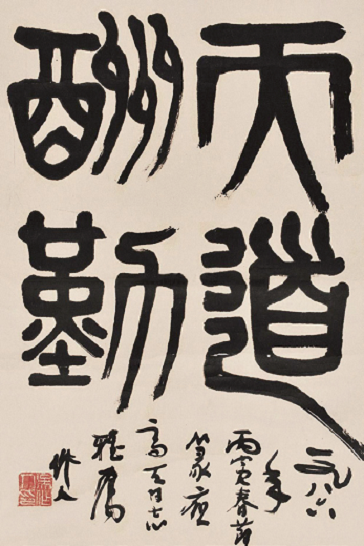

吳作人書“天道酬勤”

《左傳》曰:“民生在勤,勤則不匱。”東漢張衡《應閑》詩云:“人生在勤,不索何獲。”人們的生計在于勤勞,勤勞就不會缺衣少食。《左傳》又曰 :“儉,德之共也;侈,惡之大也。”說明勤勞、節儉是對人的共同的道德要求。荀子《天論》中有“強本而節用,則天不能貧”之語,強調努力生產、勤勞耕作和節約用度的重要性。《墨子·非命》指出:“必使饑者得食,寒者得衣,勞者得息。”讓勞動者衣食無憂、勞逸結合,這也是古人樸素的幸福思想。《尚書》有“天亦唯用勤毖我民”,說明上天也以勤勞勸誡百姓。可見自古以來智者都認為生產勞動觀是人生幸福觀的基礎,他們都強調勞動的重要性。

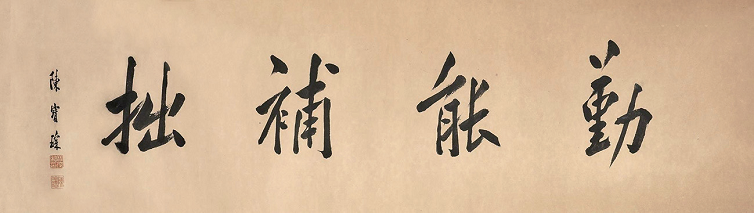

(清)陳寶琛書“勤能補拙”

中國古典文學中有諸多歌頌“勞動”生活快樂的詩句。例如《詩經》有“十畝之間兮,桑者閑閑兮”(《魏風·十畝之間》),吟唱勞動者的安適暢快和怡然自得。唐詩有“鵝湖山下稻粱肥,豚柵雞棲半掩扉”(王駕《社日》),描繪農業勞動造就美好生活的圖景。陶淵明《歸園田居》詩云:“種豆南山下,草盛豆苗稀。晨興理荒穢,戴月荷鋤歸。道狹草木長,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿無違。”詩人以詩意描繪自己辛勤勞動、創造適意生活的場景。曾國藩在《挺

經》文中指出:“勤儉自持,習勞習苦,可以處樂,可以處約,此君子也。”他勸勉人們應把勤儉勤勞作為生活的一部分,從勞動中體驗人生快樂,成就君子人格。“業精于勤,荒于嬉”(唐韓愈《進學解》),“三更燈火五更雞,正是男兒讀書時”(唐顏真卿《勸學》),都在于激勵讀書人勤奮學習,精于所習課業。

中國歷來就有勤勞創造的傳統,一些神話傳說表明了這點。比如,有因從事農業生產成效出色而被堯封賞土地的后稷,有因珍惜時間而追逐太陽的夸父,有為讓人類得到光明和熟食而發明鉆木敲石取火的燧人氏,有為治理洪水而櫛風沐雨以致“脛無跋,腿無毛”的大禹。這些雖是神話,其實質都在勉勵人們要勤勞勇敢、自強不息,一切幸福的實現都來自辛勤勞作和長久付出。

從古至今中華民族都崇尚勞動,歌頌勞動,以勞動為美,以勞動為榮。我們的祖先就是憑借辛勤勞動創造了輝煌的歷史,留給我們無數物質財富,也給我們留下取之不盡、用之不竭的寶貴精神遺產。

(二)傳統的勞動造福思想

我國傳統文化中蘊含著諸多“勞動造福”的箴言,需要認真總結,并加以繼承。

勞動是衣食之源。墨子教育弟子說:“故圣人作,誨男耕稼樹藝,以為民食”,“食者,國之寶也”,“民無食則不可事。故食不可不務也。”(《墨子·辭過》)墨子強調糧食是國民之寶,但必經勞動獲得,故人必須勤于農務。明代學者呂坤說:“一年不務農桑,一年忍饑受凍。”(《呂坤全集·續小兒語》)告誡人們要時時勤于耕織,以免挨餓受凍。清初學者張履祥提出:“治生以稼穡為先,舍稼穡無可為治生者。”(《訓子語》)他們都肯定農業勞動的基本價值。清代名臣曾國藩更將勞動謀生觀點加以發揮,稱:“衛身莫大于謀食。農工商,勞力以求食者也;士勞心以求食者也。”(《曾國藩家書·勸學篇》)說明社會分工發展,勞動已不限于農業,還應包括工商業者及勞心者。不勞動者不得食是社會主義社會分配個人消費品的一項原則。在社會主義制度下,一切有勞動能力的社會成員都必須參加勞動,憑勞動獲得個人消費資料,它產生的基礎是生產資料公有制。

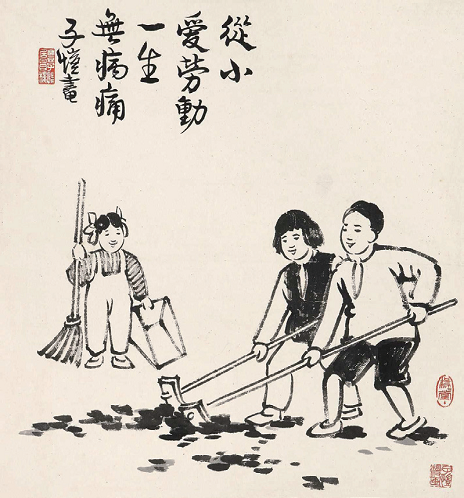

豐子愷《從小愛勞動》

勞動培養人的體魄。勞動可以培養人的優良品德和健康體質。春秋時期,魯君夫人敬姜教育兒子說:“夫民勞則思,思則善心生;逸則淫,淫則忘善,忘善則惡心生。”(《國語·魯語》)指明勞動可以培養善心,否則便會忘善而生惡心。明末學者顏元認為:“養身莫善于習動,夙興夜寐,振起精神,尋事去作,行之有常,并不困疲,日益精壯。”(《言行錄》)意謂勞動可以養身健體,振作精神。清代學者汪輝祖批評“幼小不宜勞動”的觀點,指出:“欲望子弟大成,

當先令其習勞。”(《雙節堂庸訓》)他還舉例說明,古來成功的將相,沒有一個是怯弱不耐勞苦的人。明朝仁孝文皇后徐氏在《內訓》中說:“農勤于耕,士勤于學,女勤于工。”并指出,勤則家“興”人“通”,惰則家“衰”人“窮”。他們都強調勞動與個人成長、事業成功密切相關。勞動對人而言,可以鍛煉能力、磨礪意志、強化自強意識,是個人走上為社會建功立業之路的先決條件。

二、幸福源于勤勞

經過數千年的勞動與奮斗,我們民族在勞動中鑄就了許多優良品格,如熱愛勞動、勤儉節約、誠實守正、愛國敬業、尊重知識、愛護人才、鼓勵創造,培育出講正氣、作奉獻的良好社會風尚。我們應當繼承傳統美德,用辛勤勞動與智慧創造實現幸福美好生活。

“勞動創造幸福”是千古不變的真理,建設中國特色社會主義同樣應當強調。中國特色社會主義植根于中國大地,反映的是中國人民的意愿和追求。當代中國所取得的巨大進步與人民獲得的幸福生活,都離不開中國特色社會主義理論的指引,也離不開億萬人民辛勤的勞動創造。

生產勞動要體現創新精神。創新本質上是勞動實踐的深化和生產方式的革新。隨著科技革命和產業變革的深入發展,勞動形態和內涵出現新變化,必將大大提高勞動生產率。要把創新作為生產發展的引擎和推動力,強化誠實合法勞動意識,培養科學精神,提高創造性勞動能力,引導人們在創造性勞動中實現科技發展和產業提升。為此勞動者必須有愛崗敬業精神,對工作精益求精,不但力求成為行家里手,而且努力用工匠精神要求自己,爭當“大國工匠”。

勞動創造始終不忘艱苦奮斗。生產勞動是辛苦的,創造革新更是艱巨,需要付出大量體力和智慧。當今世界正經歷百年未有之大變局,社會主義建設面臨著錯綜復雜的國際形勢和艱巨繁重的發展任務,我們必須應對前進道路上的各種艱難險阻。

三、創新提升幸福

中華民族以勤勞著稱于世,更有勞動中智慧創造的典型,如燧人氏鉆木取火,為世人帶來光明、溫暖、安全。大禹疏浚九河,導流入海更是水利工程的驚世壯舉。凡此皆證明中華民族有著非凡的勤勞勇毅和智慧創造的傳統。

幸福的基礎是勤勞,更高層次的幸福在于不斷地創造和出新。創新的勞動是當今社會對勞動者提出的更高要求,也是提升幸福的必要條件。眾所周知,我國傳統社會是“以農立國”,幾千年間,無數農民和牧民分布在廣袤的國土上,從事簡單的農牧業生產勞動,其間雖有農耕技術的改進和農業生產工具的革新,但其科技創新的含量仍然不高。

孫中山書“誠實”

中華人民共和國成立后,國家鼓勵技術革新和技術革命,逐步實現了工業化的目標。改革開放以后,我國解放思想,打開國門,廣泛吸收國外先進的生產知識和技術,促進勞動者和知識分子相結合,激發其無限的勞動積極性和科學創造力,從而迅速跨越機械化、自動化、電子化門檻,進入信息化的新時代。勞動生產率和產品質量極大提高,充分滿足人民群眾的各方面需要,他們的獲得感和幸

福感也迅速提升。

四、誠實勞動創造實在的幸福

“一分耕耘,一分收獲”,勞動才有報酬,所以幸福是勞動創造出來的,這是眾所周知的道理。但對勞動而言,不僅要求有勤奮勞動的精神,而且還要有誠實勞動的態度,只有這樣,才能創造真實有用的產品,奉獻社會,讓自己也得到回報、收獲幸福。

(一)培養誠實勞動觀念

誠實勞動是對青年一代的教育,也是對所有勞動者的基本要求,怕苦怕累,既不能吃苦,也不耐勞,談不上誠實勞動,也做不了誠懇踏實的工作;好逸惡勞,想走捷徑,必然不能踏實勞作,這就是“守株待兔”“揠苗助長”寓言故事所嘲諷的懶漢與無知的形象。須知勞動是一切美德的基礎,誠實勞動更是培養一切美德的不二法門。為此不但要培養青少年熱愛勞動、辛勤勞動的精神,而且要培養他們誠實勞動、努力工作的態度。

(二)誠實勞動感受幸福

世上人凡有勞動(活動)能力的人都要自覺從事某種勞動,這是社會的需要,也是人生的需求,醉生夢死、不勞而獲的人,只是行尸走肉。清代學者汪輝祖在批評“幼小不宜勞力”說法時指出:“欲望子弟大成,當先令其習勞。”這是正確的觀點、明智的態度。他在《雙節堂庸訓》中指出:“士不好學,農不力田,便不成為士、農。欲盡人之本分,全在各人做法”,“故‘人’是虛名,求踐其名,非實做不可。”他主張各行業的人都要“實做”,就是倡導實在的勞動,這

是不刊之論。

老英雄孟泰

正如馬克思所說,在共產主義社會,人們再也不把勞動看成一種苦差事,而是當作生活的第一需要,是一種快樂、幸福和享受,就不會有投機取巧,也不會急功近利,而是實干巧干。要讓人自覺認識到勞動創造幸福不僅是為了個人和家庭,更是為了社會和大眾,由此產生勞動的光榮感和幸福感,激發勞動的積極性和創造性。在勞動中施展才華,在勞動中享受幸福。

(三)科學態度與“工匠精神”

中華人民共和國成立以后,勞動人民當家做了主人,黨號召人們要以主人翁的態度為自己也為社會辛勤勞動,創造幸福的新生活。我國勞動人民激發出巨大的勞動熱情,投入勞動中。隨著社會進步和人民文化程度的提高,黨號召人們要以科學的態度從事勞動,進行科學研究,精益求精地做好工作。在新時代更強調要以“工匠精神”做好工作,爭當“大國工匠”。在我國的工業生產中,早就涌

現出許多拔尖人才。從老英雄孟泰,到被毛主席贊譽為“青年的榜樣”王崇倫;從偉大的共產主義戰士雷鋒,到“當代雷鋒”郭明義;從“基層管理者的榜樣”邢貴彬,到被譽為“高鐵焊接大師”的李萬君;從全國知識型職工標兵李斌,到全國勞動模范、國家電網公司生產技能專家許啟金……無不是“工匠精神”的實踐者和傳承者。

誠實勞動是勞動態度,也體現人的價值觀。這是一種積極向上的價值觀,表現出勞動者踏實勤勉的態度、熱誠自覺的精神,體現了高尚的精神境界。誠實而卓有成效的勞動最光榮、最崇高,誠實的勞動者最幸福、最快樂。