又 見 德 化

林 武

德化,是我工作過的泉州市所轄的一個山區縣。離開后,一晃幾年未得謀面。幾年來,我一直有著再到那里去重溫記憶的念想。

終于有一個機會讓我實現了重回德化的夙愿。

在泉州工作六年多的時間里,到過德化多少次,我自己也說不清楚。那碧綠的群山、清澈的小溪、閑適的村落、淳樸的民風,以及穿越了千年的薪火,把歲月揉進陶瓷里的印象,深刻于我的腦海里。

車從泉州直奔德化,一路風馳電掣。進入德化境內,那曲折坎坷的山路,已為高速公路所替代。車在高架橋上和隧洞里穿梭,滿眼郁郁蔥蔥,秀美寧靜。兩邊的青山臨溪照影,山崖、飛鳥倒映在水中,與藍天白云共織繡錦;岸邊冠蓋入云的古樹,枝繁葉茂,座座民居青磚黛瓦,掩映在青山綠水之中。

德化,雖地處偏僻,卻與江西景德鎮、湖南醴陵并稱中國三大古瓷都。德化盛產的白瓷歷史悠久,是海上絲綢之路最具代表性的商品之一。

早年,德化山路崎嶇、險峻,交通極為不便。那里的祖祖輩輩,都是靠肩挑盛滿瓷器的大筐出山,要負重前行近百里的山路,翻越多座高山到達永春,再乘船走水路幾百里,才能到達泉州港交易,讓德化白瓷隨海上絲綢之路,穿越驚濤駭浪,漂洋過海,其中的艱辛可想而知,其堅韌的精神讓人敬佩。

根據史料記載,德化縣的制瓷業始于夏,形成于宋元,明清時達到鼎盛。德化白瓷質感細膩,光潤如玉,渾然一體,其潔白可愛的特點深受世人追捧。特別是明代生產的白瓷雕塑,以其純凈的透明胎體、精湛的雕塑藝術和獨特的白釉風格風靡世界。宋元時期從泉州港輸往阿拉伯國家和歐洲各地的大宗貨物主要為陶瓷。1999年在印尼打撈出水的“泰興”號沉船中,瓷器多達35萬件,以德化窯瓷器為主。2019年“南海一號”水下出土的18多萬件文物,絕大部分為瓷器,其中德化白瓷尤為出彩。因此,“海上絲綢之路”同時被稱為“海上陶瓷之路”,“中國白”陶瓷,便是外國人印象中的“中國印記”。18世紀,法國人對德化白瓷尤為推崇,他們認為德化白瓷是“中國瓷器的最高品質”,標志著白瓷生產技藝的高峰,代表了世界上白瓷生產的最高品質,稱之為“白瓷之母”。德化的瓷雕藝術,以鄉土生活為創作素材,反映鄉村生活狀態,具有濃厚的生活氣息,成為中外各大博物館競相收藏的寶物。中國白瓷雕把中國的制瓷藝術推到了最高境界,在中國陶瓷史上占有十分重要的地位。因此有了“世界白瓷看中國,中國白瓷看德化”之說。

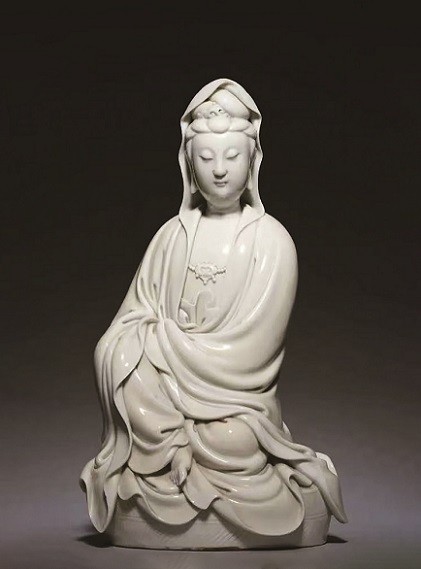

德化窯白釉觀音坐像(何朝宗作品,國家博物館藏)

早在明朝,這里就涌現出以何朝宗為代表的一批瓷雕大師,他們的宗教人物陶瓷雕塑,推動了宗教中國化、世俗化的進程,“戶戶彌陀佛,家家觀世音”,具有里程碑式的意義。這一時期的德化白瓷所塑佛像,潔白無瑕,生動傳神,渾然天成。這種生動的雕塑美和白瓷純凈的質地美,最能體現佛教樸素、平和、純潔的思想,為世俗化的生活開辟了一片清新典雅的天地。被后世尊稱為“瓷圣”的何朝宗,利用德化白瓷溫潤似玉的質地,結合了宗教文化、審美情趣,以精湛的技藝形成了獨樹一幟的“何派”藝術,至今仍備受中外藝術家的推崇。他的白瓷觀音、達摩、彌勒、如來、文昌等宗教人物,風格洗練,神形逼真,莊重寧靜,美輪美奐,為“天下共寶之”。他的瓷雕藝術水平,直到今天仍是個難以逾越的高峰。德化瓷雕藝術收藏品屬性開始超越實用性,成為表達審美、風俗、信仰等精神價值的載體,也成為各國大都會、藝術館、博物館收藏的寶物,作為衡量收藏中國文物水平高低的重要標志。

早在明朝,這里就涌現出以何朝宗為代表的一批瓷雕大師,他們的宗教人物陶瓷雕塑,推動了宗教中國化、世俗化的進程,“戶戶彌陀佛,家家觀世音”,具有里程碑式的意義。這一時期的德化白瓷所塑佛像,潔白無瑕,生動傳神,渾然天成。這種生動的雕塑美和白瓷純凈的質地美,最能體現佛教樸素、平和、純潔的思想,為世俗化的生活開辟了一片清新典雅的天地。被后世尊稱為“瓷圣”的何朝宗,利用德化白瓷溫潤似玉的質地,結合了宗教文化、審美情趣,以精湛的技藝形成了獨樹一幟的“何派”藝術,至今仍備受中外藝術家的推崇。他的白瓷觀音、達摩、彌勒、如來、文昌等宗教人物,風格洗練,神形逼真,莊重寧靜,美輪美奐,為“天下共寶之”。他的瓷雕藝術水平,直到今天仍是個難以逾越的高峰。德化瓷雕藝術收藏品屬性開始超越實用性,成為表達審美、風俗、信仰等精神價值的載體,也成為各國大都會、藝術館、博物館收藏的寶物,作為衡量收藏中國文物水平高低的重要標志。

車至三班鎮,村鎮上人來人往,顯得從容自信;一些老人們在老屋斑駁的門檻上閑坐著,目光中透著悠然與寧靜,似乎不為世俗所紛擾。

三班鎮遼田尖山夏商原始青瓷窯址,是迄今發現的世界上年代最早的原始青瓷窯址。近年來,“月記窯”枯木逢春的故事,一直在坊間流傳。現在到三班鎮,“月記窯國際當代陶瓷藝術中心”一定是不能錯過的。歷史上的三班鎮,離刺桐港距離最近,交通便利,加上有優質豐富的瓷土資源,在明清時就成為德化最重要的陶瓷產區。唐咸通五年(864),三班鎮泗濱村人、國子監博士顏化彩著《陶瓷法》,是德化史載最早的陶瓷專著,其繪制的《梅嶺圖》是規劃梅嶺陶瓷的發展藍圖。全鎮現有古窯址25處,其中洞口月記窯、洞嶺窯、內坂窯被列為省級保護文物,是研究中國古代南方窯爐技藝體系最重要的“活化石”。如今還可燒制瓷器的龍窯在德化境內僅存三座,又以月記窯最為悠久。

月記窯始于明末清初。有山,名為日、月山,因龍窯靠近月山一側,故名為月記窯。而這一美麗的稱謂,仿佛能讓人穿越亙古時空。四百多年后,一群執著的陶瓷藝術家來到這里,籌辦起了眾多的陶瓷藝術工作室,使月記窯穿越了漫長的時空重新涅槃,延續著月記窯生生不息的傳奇。

站在月記窯遺址前,抬眼望去,整座窯體依山勢傾斜砌筑而成,自下而上,形似一條沉睡的長龍,橫臥在山坡上。整個龍窯呈長條形,由窯頭、窯室、窯尾三部分組成,其間有7個門,共有33級階梯,逐級而上,利用火焰自然上升的原理,以充分利用余熱。這些都清楚地告訴人們:月記窯是古老的柴燒“龍窯”。

月記窯

走近月記窯,右手邊是制瓷工棚,到處是摞得高高的匣缽,夕陽下曬在窯場上的瓷坯,一整片成型的茶壺、壺蓋,呈現出一幕壯觀的畫面。窯口四周,散落著數百年來廢棄的大量窯具殘片,層層疊疊,足見遠古瓷窯的窯火之盛。窯口堆滿了待燒的木柴,紅磚壘砌的拱形窯體,落滿日復一日的塵垢,訴說著月記窯昔日的輝煌。那些火與土的藝術,正是在龍窯中,在烈火的高溫淬煉下得以華麗轉身。輕撫龍窯內那被火光磨滑了的墻壁,仿佛能觸摸到月記窯的前世今生。望著復活的“龍窯”,遙想當年,一艘艘滿載著東方瑰寶的船隊航行于海上絲綢之路,如此壯觀畫面是多么地讓人激動!

2006年,德化瓷燒制技藝作為手工技藝類項目,正式入選首批國家非物質文化遺產保護項目名錄。而德化龍窯“活化石”月記窯,作為特色文化遺產的項目也備受重視,進入了保護名錄,成為研究中國古法燒制柴窯的必選之地,德化瓷燒制技藝也列入國家首批非物質文化遺產名錄。

如今,月記窯所指稱的,也不再只是一座古窯,而是一個綜合性的文創園區。文創園、陶藝村、陶藝大師工作室、大學生創業基地遍地開花,柴燒古法在當代陶藝中煥發出新的魅力。這里已成為德化陶瓷的一個對外交流窗口、國際藝術家交流的重要平臺。因慕名柴燒古法而來的中外藝術家蜂擁而至,祈盼著能從月記窯的時光隧道中,挖掘出新的靈感與輝煌。

在國際當代陶瓷藝術中心,展示著千姿百態的陶瓷作品,件件精品讓人目不暇接,嘖嘖稱羨。如今的德化瓷并未因時光的流逝而黯淡,千年的陶瓷發展史為德化積淀了豐厚的陶瓷文化,也養育了一支充滿活力和創造力的大師隊伍。陶瓷藝術大師們不斷探索傳統與現代設計、現代生活的結合點,創造出既有傳統神韻又符合現代審美需求的新作品,使得德化瓷在國際市場上依然占據重要位置。有一件瓷塑菊花作品特別引人注目,菊花的百枚花瓣形態,婀娜迥異,栩栩如生,其精巧入微的程度令人嘆為觀止,似有暗香盈袖之感,令人駐足。

傍晚時分,我們才披著落日的余暉進入德化縣城,道路兩旁有許多名家瓷雕作品展示,無不體現著現代瓷都的風采與神韻。在瓷都廣場上,矗立著由國家級工藝美術大師蘇清河領銜打造的瓷雕作品——渡海觀音,高達6.4米,刷新了瓷界燒制紀錄,讓廣場也愈顯開闊與大氣。華燈初上,山城璀璨,美若仙境,夜幕下的德化縣城,游人如織,街兩旁的商店,各式各樣的瓷器琳瑯滿目,恍若置身于大都市。真的有點出乎我的意料,許多往日的舊影為一片繁華景象所替代,如今的瓷都出落得如此美麗動人。

我們下榻的是城區中心的瓷都大酒店,停車場竟然車滿為患。服務員讓我們將車先停到路邊,待有空位時再通知我們挪位。

晚餐時,老朋友、老同事又見面了,大家聚在一起有說不完的話。許多話題又落在了近年德化的發展與變化上,讓人高興與憧憬。這幾年德化實施“大城關”發展戰略,陶瓷產業的快速發展,促使大量農村勞動力往城區集聚。目前城區人口20余萬,常住人口城鎮化率已近80%,集中了全縣三分之二的勞動力、經濟總量、稅收和95%的中小學生,開創了以產興城、以城聚人、產城融合的“大城關”發展模式,被中央黨校作為典型案例編入課題叢書,被列為福建省首個統籌城鄉發展試點、新型城鎮化試點和國家智慧城市試點。席間還了解到:德化現有陶瓷企業4000多家,從業人員10多萬人,是全國最大的陶瓷工藝品生產和出口基地、國家級出口陶瓷質量安全示范區。陶瓷的發展,又促進了電子商務的快速發展,德化占據全國80%的網上茶具銷售市場,擁有3個“淘寶鎮”、13個“淘寶村”,獲網商指數、網商數據應用普及性、跨境電商“三個全省第一”,是全國最大的陶瓷電子商務產業基地,連續四年進入“中國電子商務百佳縣”榜單,連續三年躋身全國大眾電商創業最活躍十佳縣。

回到德化,本是為了重溫那段被時間淡化的記憶,而原本記憶中一幕幕德化印象,卻不知隱在何處,眼前卻是一派欣欣向榮、活力四射的美麗山城。

“小德川流,大德敦化”,德化的變化讓我驚喜。那山,那水,那樹,那橋,還有那雄雄的窯火與時空交錯的印象,如十里畫廊一幕幕變幻著,還來不及細細咀嚼回味,只覺得德化的一切都在快速變化之中,處處充滿生機與活力。

德化,愈發顯得溫暖、美好!

(本文原載于《炎黃縱橫》雜志2025年第2期;作者為福建省委機構編制委員會辦公室原主任,福建省人大常委會農業農村工作委員會原主任)