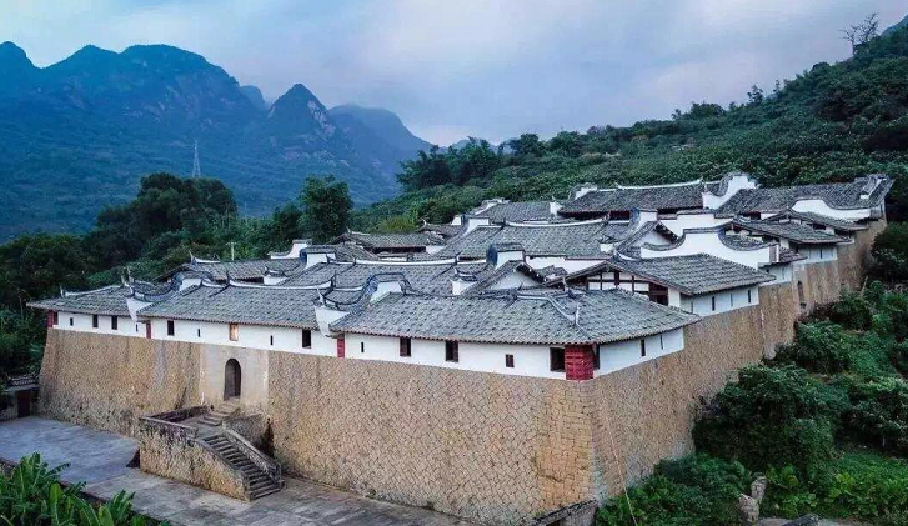

東關寨,遺落在閩中的古城堡

哈 雷

在許多書籍和影視作品中,中世紀歐洲的古城堡,總遮掩著一層朦朧神秘的輕紗,讓人充滿好奇與想象。不曾想,在蘊育千年文明的八閩土地上,也散落著一座比那些故事中更加氣勢磅礴和震撼人心的古城堡——福清東關寨!

福清是一塊歷史悠久、文化燦爛的土地,其建筑業(yè)歷史可上溯到秦漢時期。世紀初從東張水庫遺址史前墓葬出土的陶器、青銅器殘片,以及福清考古發(fā)現的史前人類遺址住宅基地上,均能證實當時福清土木建筑業(yè)已比較發(fā)達。廣博深邃的文化,培植了風格多樣、魅力獨具的福清古民居,它們融建筑構建、繪畫、浮雕于一體,也融入了勤勞的勞動人民的風俗信仰、精神風貌、審美需求,形成獨特的藝術魅力。

在福清現存的數量眾多、風格各異的古民居建筑中,保存下來的唯一一座古堡式建筑,就是東關寨。也有人將它稱作是閩中土樓,緣于它和閩西土樓有許多相似之處。這座建造于清乾隆年間的城堡式古寨,由三代人建造20年始完成,占地面積超過4000平方米——單體規(guī)模如此大的古民居建筑,迄今為止屬少見。歷史久遠,規(guī)模宏大,風格獨特,布局合理,結構緊湊,氣質雄渾質樸,這些特點在廣袤的閩中大地上實屬少有,使得東關寨在古民居建筑中猶如一顆奪目明珠,令人震撼,嘆為觀止。

東 關 寨

東關寨的發(fā)現讓我十分驚喜,原來以為只有在邊遠閉塞的地方才有的土樓近在眼前,這讓福州居民只要不到一小時的車程自駕游就能夠領略到土樓的風采。

歌德把建筑看成是“凝固的音樂”,他說,“優(yōu)秀的建筑物,它各方面的節(jié)奏,總能歸于統一。這便形成一種統一的調子,統一的旋律。當你在觀賞這座建筑時,你便能在一定時間過程中感受到節(jié)奏上反復多樣的流動,產生音樂般的旋律感,正是這種旋律感,把你引向特定的情緒氛圍,從而獲得類似感受音樂美的情感愉悅。”走近古城堡東關寨,傾心凝神,你從它恢宏的氣勢、堅厚的寨墻、精美的畫屏、巧妙錯疊的桁架中,甚至從守護城寨的蒼勁黃松樹枝丫縫里,你會聽到一串串鮮活靈動的音符,體驗到這“凝固的音樂”帶來的言之不盡的美感,也被激起深邃悠遠的情思……

一

東關寨建在福清一都鎮(zhèn)東山村,距福州約60公里,沿大樟溪西岸203省道,過永泰塘前大橋拐入175縣道,一小時到達東關寨。古寨坐落在東山隔溪山腰間,從東山村出發(fā)由一條水泥小道入寨。水泥小道由百年古驛道改建而成,古驛道舊跡依稀可見。沿著蜿蜒小道盤旋而上,隨著腳步加快,半山坡黃山松后傲然屹立的一座雄偉挺拔的古城堡,由遠而近清晰地展現在面前,它就是東關寨!

古寨入口小道上立一碑石:清乾隆元年(1736年)建。城堡式民居,坐東北朝西南,依山勢而就,平面呈長方形,占地4000多平方米。由門樓廳、正廳、后樓房和兩側別院等99間土木結構寨房組成。主座面闊五間,進深三間,穿斗式木構架,懸山頂。寨墻基石為花崗巖壘砌,上土筑二層,沿內墻辟有寬兩米多的環(huán)寨哨廊。

“堡”,是福建山區(qū)獨有的一種防衛(wèi)性民居建筑形式,從中原遷徙而來的客家人,更需要有安全的守護,在閩西大地上建造了大量的土樓群。明嘉靖年間,倭患猖獗,沿海百姓紛紛筑堡自衛(wèi)。百姓或聯合各姓宗族,或同一強宗大族以土堡的形式,結成一個具有半軍事性質的鄉(xiāng)族組織,共同抵抗倭寇的侵擾,這一時期“城堡式”建筑得到很大發(fā)展。迄今已有270年歷史的東關寨,在古堡建筑的理念及技藝上更趨完善,自然完美地融合軍事防御、民居生活、古樸風情于一體,與閩西北、閩東南的福建土樓有異曲同工之妙,建筑工藝又比土樓更為精到,建筑風格上接近永安的“安貞堡”。因而,東關寨在福建乃至全國“土城堡”式建筑中極具代表性和典型意義。

東關寨,坐北朝南,負陰抱陽,依山勢高下而建,層層遞升。古寨占地面積4200多平方米,寨寬55米、進深76米,寨墻體基座和墻體下半部均用巖石砌成,分別高達10多米。全寨由門樓廳、正廳、后樓院等組成,兩旁別院各居左右,共99間。寨房為穿斗式構架土木結構,呈長方形中軸線對稱三進布局。穿斗式構架是清代南方民居的主要建筑特色,是指建造時不設橫梁,以柱承檁,即先在地面上拼裝成整榀屋架,然后豎立起來。其特點是能用最少的材料建造起最大的建筑物,十分大氣,同時密列的立柱也便于安裝壁板和筑夾泥墻。寨內房屋分若干小單元,以防火墻和火道隔離,各進之間還隔以高墻,防御火患發(fā)生。這一奇特的建筑風格,與安徽地方獨具特色的“騎馬墻”相似。寨門頂端設有出水洞,以防盜匪火攻寨門。據稱歷史上寨內曾發(fā)生過幾次小火災,均因防火墻、道、門防火功能發(fā)揮而幸免于難。

東關寨的建成,流傳一個故事。相傳,何氏寨主第一代(始祖)少年時期窮困潦倒,在舅舅家里幫工。舅舅是當時的地主,擁有大片農田山林。一天,少年何氏和舅舅上山伐木,見滿山盡是百年杉木,便對舅舅說:“這么多的大杉木,真好!將來我家建房造屋時,能否給我?guī)卓茫俊本司诵Υ穑骸巴馍煳荩寄窘杂删司斯┙o,要多少,給多少!”后來何氏犁田時偶得一腰白銀,便想造屋。其舅兌現諾言,樂助其成。于是,何氏請數十位木石工匠,加上上百人民工,花了兩年時間,才把房屋造好,取名為“東關寨”。其后何氏子孫三代人,用了約20年時間修建完善。從乾隆元年至今270年間,何氏子孫已繁衍至第13代。

現實中,關于東關寨由來發(fā)展歷史更為可信的介紹是:570年前何氏祖先攜帶妻兒老小23人,為逃避兵荒馬亂,從閩南漳浦來到東山村這深山老林安居,建起了100多平方米的“茅草小屋”。隨著六、七代何氏家人的人興業(yè)旺,他們才在不遠的前方山腰建起第二座初具規(guī)模的小“山寨 ”。如今,在東關寨門右邊道旁,何氏祖先栽種的一棵老根盤錯、新芽吐發(fā)的三百多年荔枝樹,就是證明。這棵老樹,歷經風雨依然屹立在那里,仿佛是為了和人訴說它見證過的歷史變遷。

二

在一個冬日的下午,我隨一都鎮(zhèn)宣傳委員張振云探訪東關寨。山色空蒙,四野闃寂,一路山行環(huán)繞中,見枇杷林層層疊疊。張振云說,一都山地15萬畝,平均海拔300米,霧多,晝夜溫差大,而且土層厚,土質肥沃,酸堿適度,特別適合枇杷生長。這里的枇杷果實飽滿,色澤鮮艷,酸甜適中,口感特佳,是優(yōu)秀的綠色食品和健身滋補佳品。這里的枇杷品種多,早中晚熟門類齊全。主要有:解放鐘、早鐘六號、大紅袍等。特早熟品種“冬湖早”和特晚熟品種“紅五星”。“冬湖早”的特點是早熟、上市時間早。如早鐘六號,果大而長,皮肉橙黃,甜酸適口,如果你們今年3月上旬來的話,就可以吃到它了。

拐過了一道山梁,東關寨在云霧之中隱隱約約浮現出來,它背襯十幾棵蒼勁挺拔的老松樹,仿佛仙境一般,顯得神秘而充滿魅力。走進山寨一看,寨墻體是反卷式的,由花崗石砌成,并以生土夯筑其上。左側一棵幾百年的老樟樹根系緊緊地抓住巖石,依然枝繁葉茂。寨前有片寬闊石鋪埕地,是何姓家族人曬谷活動的場所。站在埕中,對面的雞茅山如一幅水墨畫,和近處青山、果嶺、梯田、菜地構成一幅美麗的山村美景。埕中設臺階,自南向北歷階而上15級,折向東5級,進入寨門。正面東關寨西大門,兩側南寨門、北寨門。每扇門板均采用特殊材質重陽木制作,堅硬又防水耐火。導游告訴我說,所謂的重陽木就是海南黃花梨,就這幾扇門價值城里的一套房子。我推了推門,確實感到厚重沉穩(wěn)。我還看到了門頂有注水孔,用以注水護門以防火攻。寨內有一口泉井,終年供水,大旱不竭,似乎寓意著東關寨生命生生不息。

寨門內第一進為雙層樓房,背倚寨墻,坐西向東(內向),面對廳堂。樓上下均為5開間。樓下一間為寨門通道,前廊接連前院,也通連左右別院。樓后與寨墻門架設跑馬道。寨墻上開有79個瞭望(射擊)孔,防御外來盜賊。樓房前為石鋪庭院,院正中與左右廊房都設有石階,供登廳堂。廳堂、門樓房、左右廊樓構成第一進,組成單元小區(qū),既封閉又與左右前后通連。現在還有一戶何姓人家住在這里。見到我們來,何定孔老人放下手中的活站起來熱情招呼,我看到他正在準備為長大的枇杷作“衣裳”。這里枇杷為防止被鳥侵食,要用一種反光紙將果實一顆顆包裹起來。

二進是東關寨的中心點,也是整座東關寨的核心所在。門墻緊靠前廳堂后井,正中有石階3級,上覆龜亭雨蓋。門墻檐下施彩繪、粉墻。正廳堂面闊5間,進深3間,前為廊后為堂。堂前游廊兩端設門通左右別院,并通向南、北寨門。堂后有高墻阻斷第三進后樓院。二進廳堂前有左右披榭、回廊,除了長輩住房外,還是舉辦婚喪慶典的場所,是全東關寨集中活動的中心。

在正廳,除了被漁樵耕讀、舞龍舞獅等精美的透雕工藝作品吸引,關于這座古寨一些鮮為人知的“秘密”,也讓人產生很大的興趣和好奇。

在正廳的屋檐下,現存一根碗口粗近7米的木質轉軸,堂前游廊的屋檐下,一根長短一致的麻竹與之相對應。全寨集中活動或婚喪慶典儀式在此舉行時,為防日曬雨淋,先人們設計了這套轉軸設備,稱作“漫天布”。啟用時將轉軸轉動,“漫天布”從屋檐下扯出掛在堂前游廊的屋檐下,為防止下垂,在天井中間以兩根立柱及麻竹支撐,搭蓋成“人”字形。這個實用又美觀的發(fā)明,將天地之韻及先人的智慧靈巧渾然為一體,在古宅民居中頗為鮮見,為后人研究東關寨的民俗風情文化,留下了一個眼見為實的佐證。

東關寨隨處可見土木結構,房與房之間也多以木板相隔。在這里,凝神細察,有時會讓人心涌久違的喜悅,產生莫名的凝思。在正廳的一扇畫屏前,有一處何氏先人留下的木刻題詩。題詩二寸見方,刻在翻開的“書本”上,左頁為唐代詩人王之渙留下的千古絕唱:“白日依山盡,黃河入海流。欲窮千里目,更上一層樓”;右頁為宋代名相寇準7歲時的神童之作:“只有天在上,更無山與齊。舉頭紅日近,回首白云低”。署名“東山主人”的何氏先人,顯然是太喜歡這兩首詩了,這才精工刻于畫屏之上。這木刻題詩的發(fā)現,對研究東關寨寨主的文化品位及興建東關寨的時代背景,不無意義。

后樓院在二進廳堂后方,建筑為雙層樓房,獨成院落,坐東向西,結構與前大門樓相同,5開間,穿斗式構架,雙坡頂。東關寨樓前左右也是雙層樓,與正座樓房上下均通連。樓有小庭院。樓下前回廊與左右別院相通。樓上后廊與東關寨寨墻間也設有廊道、瞭望(射擊)孔。

東關寨的第二層樓,沿寨墻內設寬近2米、全長260米環(huán)寨跑馬道,寨民可以在寨內奔跑巡邏并抵御外敵。寨墻墻垣上設瞭望孔,旁邊挖通槍孔,從瞭望孔向外展望,寨外風景一目了然。而在寨內,瞭望孔用兩塊30多厘米高的杉木板構成,成三角狀,內大外小;槍孔又分為炮孔與槍箭孔兩種,大小不一。真可謂易守難攻!何氏先人在設計山寨的建筑時用心良苦,為近300年來的歷代子孫抵防匪患提供了天然屏障。

歷史上的東關寨還留下這樣一段驚心動魄、勇斗匪徒的傳奇故事:1933年的秋天,永泰縣塘前鄉(xiāng)土匪頭子藍朝旗,長期橫行霸道于永泰、福清、莆田農村一帶,強行派捐索款,敲詐勒索,無惡不作,周邊窮苦百姓經常攜兒帶女,紛紛躲到東關寨避難。10月上旬一天,藍朝旗糾集匪兵千余人,將東關寨包圍得水泄不通。寨外人頭攢動、殺聲震天,寨內眾志成城,嚴陣以待。寨民們充分利用山寨設計的防火墻、瞭望孔等防匪裝置,觀察寨外土匪的一舉一動,利用墻體上的槍炮孔,架起土炮、獵槍向土匪不斷還擊。匪徒寸步難行,始終難以攻破山寨大門,雙方整整對峙了93天!最后在外部援軍的震懾下,藍朝旗匪部心不甘情不愿地撤回深山老林去了。寨民們不畏強盜、抗匪安民的事跡一時傳遍四方,東關寨名聲大振。

三

何氏先人在建造這座古寨時,一定不曾想到,飛轉的歷史車輪,會賦予東關寨防御民居建筑之外更深遠的意義。它早已不只是一件建筑工藝品,而是融入了血液精魂,擁有了個性生命!

作為一座古城堡民居,東關寨無論是對稱和諧的宏觀建筑構造,還是精致生動的微觀木雕石刻,都淋漓表達了兩三百年前勞動人民質樸的審美觀。寨內正廳堂,一組漁樵耕讀雕刻工藝作品,技藝精湛,栩栩如生,不由讓人在瞬間靈魂穿越,與古堡主人的思想碰撞共鳴:對田園式生活心懷向往,對恬淡自如的人生境界心生追求;一幅寨民舞龍舞獅的石浮雕,人物與蜂蝶催春,山水美景相融,展現出先輩們與自然萬物和諧相處的境界,令今人心生遐想,回味無窮……這高雅的文化品位和濃郁的文化氣息,正是東關寨在傳承傳統文化基礎上的融合、消化、吸收,形成一種古樸自我、帶有何氏家族性格特征的文化和歷史。

這東關古寨,宏大的建筑及其精細的木刻、石雕,讓人忍不住去想象當年何氏家族的昌盛風光;由于何氏子孫紛紛搬離且年久失修,眼前的古寨,透出的幾分荒涼冷清,又讓人忍不住生出一絲感傷。也許,一座古城堡,就像一個人的一生,總逃離不了命運的曾經潮起,曾經潮落;熱烈地歡騰過,然后又冷靜地沉默。

在鼎盛繁榮時期,東關寨聚居了何氏家族數百兒女子孫。那是一種怎樣的生機勃勃、熱鬧喧騰的情景啊——粉嫩孩童在這城堡里拔節(jié)成長,少年在這城堡里情竇初開,熱血男女在這城堡里歡愛,就連那年華逝去的老寨主,也目光溫柔地親撫那環(huán)寨跑馬道,心里滿裝著曾經守衛(wèi)家園打下勝仗的壯烈與豪情……彈指揮間300年。如今,歷史的煙云風雨已使這城堡退盡繁華,歸于平靜。寨墻的巖石依然堅固,寨內的梁柱卻已現腐朽,蓬勃的荒草也落根在那已日漸風化疏松的土墻頭……

即便如此,不管對一個人還是對一座城堡,流逝的歲月帶走的只是曾經的青春容顏。只要他真的存在過,曾用他寬厚的臂膀承載過鮮活的生命、熱烈的愛情、不息的夢想,那么,即便煙塵將他淹沒,有一天,我們順著時光回溯,總是還能把他找到——他的生命和精神,就是那些撒落在大地上的珍貴化石,正在黑暗中四射著光芒……

翻閱古民居建筑書籍,腦海里揮不去的,都是東關寨。這座經歷近300年世間滄桑的古城堡,撇開建筑學、文化藝術審美相關的東西,最讓人動心動情的,還是他在漫長的歲月風雨中的瑰麗附著于深厚沉淀,在于他背后那些鮮活的故事,在于他承載過的歷史,在于他見證過的繁華和落寞。

如今,東關寨依然保持著堅毅挺拔的姿態(tài),在這喧囂紅塵中,執(zhí)著堅守,無聲等待。入寨小路旁歐陽修留下的“三生石”和“夕陽臺”,似乎在與它遙相守望,建立著某種神秘呼應。

值得一提的是,東關寨前面山地里有一株三四百年的老榕樹,虬枝舒展如華蓋一般,披覆約有幾百平方米的土地,時值仲冬依然郁郁蒼蒼,一木成林。它的下面野山芋肥大的葉片連成一塊碧綠的園子,給這片人煙稀少的地方平添了一幅生機。

自然物成長得于天水的滋養(yǎng),而人文呢?如果沒有現實的關懷,它更容易在斑駁的時光中老去。在這個冬天的下午,我徜徉在古老東關寨中,透過古寨里那一塊塊巖石、一根根木柱、一扇扇畫屏、一個個瞭望窗口,似乎聽見有一種樂音在流動,似在低回傾訴人世的浮華與滄桑……

(本文原載于福建省炎黃文化研究會、省作協“走進八閩”文化采風系列之《走進福清》;圖片來源于福清市政務網,如有侵權請聯系刪除)