駙馬爺落筆烏山

章禮提

福州烏石山,簡稱烏山,雖非高聳入云,海拔僅八十四米,也未曾有神仙駐足,然其山勢奇特,風(fēng)光旖旎,堪與道家蓬萊仙閣相媲美,因而名揚四海,被譽為福州“第一山房”。尤其是那一段段琳瑯滿目摩崖題刻,宛如一顆顆璀璨的明珠在浩翰石刻天空中閃爍。

縱觀烏山摩崖題刻,最為顯眼者莫過于鄰霄臺下的“海闊”與“天空”,兩段題刻立于康熙壬子秋八月,字跡遒勁有力,但無作者落款,未知何人留墨。常言道“退一步海闊天空”,或許刻者正是借此之寓意,勸誡世人們應(yīng)心懷寬廣。

在烏山,至于歷史深遠、書法精湛的題刻,非大唐大歷壬子(772)年,詩仙李白堂叔,著作郎兼監(jiān)察御使李陽冰篆書“般若臺”莫屬。其正文、落款皆以篆書書寫,旁款則為楷書,根據(jù)有關(guān)資料,那是全國僅存的李陽冰四塊篆書碑刻之一,實乃八閩大地上碑林之瑰寶。

令長者駐足觀賞與思素,絕對是烏山頇上書法家章壽彝的草書“壽”字,這個字特長,寓意長壽。在政通人和時代,長壽自然是人們共同期許,誰不想活的長壽一些?當(dāng)然,在烏山能讓人們駐足品讀的題刻,自然是遠不止這些,還有許多題刻引起游客們的關(guān)注,如天王嶺上朱熹的“清隱”,東峰巖下福州知府程師孟的“沖天臺”,雙峰夢高巖的“天秀巖”,光祿吟臺的“閩山”,蟠桃塢西側(cè)的“道山亭”, 望潮峰南坡的“冰壺”等題刻。

然而,也有一些題刻,可能是字體太少,雖然蘊含著歷史和文化價值,但并不為游客所矚目,路過而匆匆走過。比如霹靂巖東南向潘正夫那段題刻,誰能想到那可是一段非常重要題刻,題寫者是北宋哲宗皇帝之女婿,能在八閩大地上留下駙馬爺?shù)哪珜殻桓艺f獨一無二,但肯定是十分罕見。更難得的是,題刻內(nèi)容真實記錄了靖康年間潘正夫與趙氏一支家族南遷的歷程,使得這塊靜默的巖石成為研究宋代歷史、閩都文化和摩崖題刻的珍貴史料。

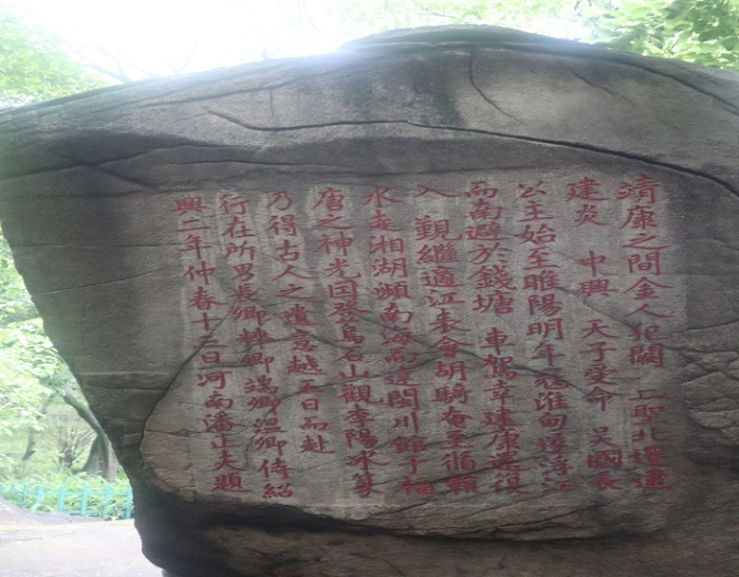

潘正夫石刻

潘正夫,河南人氏,宋哲宗時進士,出身官宦之家,其父潘絳曾任右侍禁。歷任開府儀同三司,婚娶哲宗三女吳國長公主,歷事四朝,官至少傅,封駙馬都尉與和國公,贈太傅。潘正夫略有文才,重視子女教育,其子多為朝廷官員,各有建樹。

時光流回到五代十國末期,趙匡胤建立大宋王朝,雖然文化與經(jīng)濟得到蓬勃發(fā)展,但天下尚未達到大一統(tǒng),北有“大遼”與“金朝”,西部被“西夏”占據(jù),政權(quán)分立,外患頻仍。到了北宋末年,哲宗駕崩,其弟趙佶繼位,即宋徽宗。趙佶雖然擅長書法,但輕佻不夠穩(wěn)重,治政并不強勢,重用蔡京、高俅、童貫等奸臣,導(dǎo)致朝政腐敗嚴(yán)重,民不聊生。在外交上,聯(lián)金抗遼雖滅遼,卻助長了金朝勢力,為“靖康之難”埋下了隱患。

宣和六年(1125年),金軍兵分東、西兩路,自東與自西同時南下,金兵對宋朝發(fā)動了猛烈攻擊。經(jīng)過連年征戰(zhàn)的金軍,氣勢愈發(fā)旺盛,勢如破竹,東路兵成功渡過黃河,直逼開封。面對如此嚴(yán)峻的形勢,宋徽宗無奈將皇位傳予其子趙桓欽宗,改年號為靖康。靖康元年正月,金兵大舉進攻開封。年底時,欽宗親赴金國談判,不幸被拘禁。一年后,金兵攻陷皇都,擄走徽宗等趙氏家族成員及朝官共計三千余人,北宋王朝至此終結(jié)。

靖康二年,徽宗第九子康王趙構(gòu)在山東濟州避難,得到一批官員擁護重建宋朝,定都于應(yīng)天府(今河南商丘),改元建炎。然而,由于金兵逼近,朝廷商議決定遷都臨安(今浙江杭州),為了以區(qū)別前朝,后世稱為南宋。

靖康年間,汴京城岌岌可危,部分趙氏宗親與外族紛紛南逃。其中,前朝附馬潘正夫一家也面臨艱難抉擇:是南逃還是留守汴京?《建炎以來系年要錄》記載:“秦國康懿長公主,乃哲宗第三女,初封康懿,后改封嘉國、慶國,再改韓國公主,下嫁潘正夫。靖康末年,與賢德懿行大長公主俱以先朝女留于汴京。建炎初年,恢復(fù)公主封號,改封吳國。后覲見高宗于越州,獻上玉管筆、小玉山、奇畫等物,高宗婉拒。潘正夫一家避地至婺州。”

這段記載是說,靖康末年,潘正夫作為前朝的駙馬,仍留在汴京,可能是因為不被允許離開京都。直至建炎初年,他們才開始南逃,首先抵達河南商丘以南的睢陽,并在那里逗留一年多。為了躲避戰(zhàn)亂,只好選擇水路前往錢塘(杭州)。此時,南宋朝廷已遷至臨安,吳國公主攜丈夫潘正夫覲見高宗,獻上玉管筆、小玉山、奇畫等物。吳國長公主多么希望能留在杭州。然而,高宗卻婉拒了吳國公主獻禮。無奈之下,潘正夫一家只好繼續(xù)南逃至江西婺州,然后隨后沿贛江而下,經(jīng)湖南(湘湖)至廣東(南海),最終抵達福建(閩川)。

潘正夫一家?guī)捉?jīng)波折,最終定居于福州,初時居住在神光寺,不久移居于太平寺或慶城寺。據(jù)《三山志》記載:“紹興三年(1133年),朝廷詔令西外宗正司遷至福州,潘正夫一家亦隨之寓居太平寺。南宋紹興二年(1132年)仲春,潘正夫回想起汴京的生活,感慨萬分。盡管福州的生活環(huán)境尚可,但怎能與繁華的汴京相提并論?更何況在福州尚無具體職務(wù),雖然俸祿未減,生活無憂,但漂泊在外,寄居于寺院,心中難免郁郁。

吳國長公主見丈夫悶悶不樂,便勸他前往烏山散心。于是,潘正夫攜子溫卿等人走出家門,向烏山緩緩走去。自東南向西北步入烏塔,開始了他的登山之旅。一路走來,春風(fēng)拂面,百花爭艷,蜂蝶翩躚,游人們在小徑間穿梭,鳥兒在枝頭歡歌。盡管聽不懂鳥兒唱得何種曲調(diào),但潘正夫卻感受到了它們無憂無慮的快樂,不禁自問:為何我們不能像它們一樣過好每一天呢?隨著心情的逐漸放松,潘正夫繼續(xù)前行。

沒多久就走到了華嚴(yán)巖,潘正夫被李陽冰的篆書“般若臺”深深吸引,駐足凝望。李陽冰,字少溫,乃趙郡人,李白之從叔,擅長篆書,官至將作監(jiān),歷來為文人墨客所敬仰。“般若臺”三字,不僅展現(xiàn)了李陽冰精湛書法造詣,更蘊含佛教中一支“般若”之寓意:“終極智慧”與“辯識智慧”,也就是說,為人應(yīng)如實地認(rèn)知一切事物與事物本源的智慧。

潘正夫在欣賞書法藝術(shù)的同時,亦在思考著“般若”的更高境界。回想起“靖難”給他帶來困境,心中五味雜陳。然而,面對李陽冰的題字,這已有三百五十多年歷史遺跡,讓他感受到了時間流轉(zhuǎn)與歷史厚重。李陽冰筆墨依然清晰地刻在石壁上,年復(fù)一年供人們觀賞,傳承著“終極智慧”佛法。

潘正夫深受啟發(fā),決定將自己與趙氏一族南遷福州經(jīng)歷刻于石壁上,讓后人特別是趙氏一族銘記“靖康之恥”和那段悲憤歷史,銘記南遷飄泊經(jīng)歷。于是,在石巖上,題寫了這樣一段文字:

“靖康年間,金兵犯境,二圣北遷。建炎中興之際,天子受命,吳國長公主初至睢陽。次年敵寇侵?jǐn)_淮甸,遂渡江南避,暫居前墉。后隨車駕至建康,復(fù)入朝觀。繼而輾轉(zhuǎn)江表,適逢胡騎驟至,遂循贛水、走湘湖、瀕南海而達閩川。寓居福塘之神光寺,因登烏石山觀李陽冰篆書,領(lǐng)悟古人之遺意。五日后離開此地。”旁注:“男長卿、粹卿、端卿、溫卿侍立。紹興二年仲春十三日,河南潘正夫題。”

霹靂巖上題刻,楷書縱十行,字徑十厘米,高一百五十六厘米,寬一百二十六厘米。據(jù)《閩中金石記》記載,此題刻與潘正夫在湖南零嶺的題刻為“唱和”之作。

紹興四年(1134年),潘正夫前往杭州,與長公主一同進見高宗皇帝,從此在朝為官,直至逝世。時光已流逝890年了,人們早已忘了史上還有潘正夫這么一個人物,唯有他的南逃經(jīng)歷和他的名字還留在烏山霹靂巖上。