走 進 交 通 碑

潘黎明

要寫好交通碑,是非得再上松溪城郊的塔山不可。我想早點見到那一塊全國最早發現的南宋交通法規碑,如同急于造訪久違的朋友。

一

已是暮春,游人稀少,碑廊顯得格外嫻靜。

漫步碑廊,一塊塊整齊陳列的石碑,如同一個個結繩記事的歷史節點,記載了松溪這個千年古縣的嬗變和人文底蘊。每一次信步期間,我總能感到暢然和愉悅。

塔山碑廊(朱建斌 攝;下同)

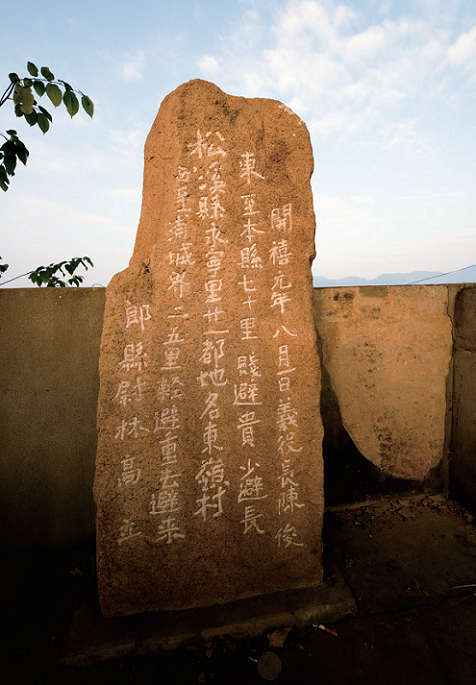

在碑廊的盡處,一個很不起眼的角落,安放著一塊很不起眼的石碑,高130cm、寬54cm、厚15cm,上無紋飾,底無基座,就像是一塊從山上滾落的毛石,以拙丑的姿態呈現在面前。也難怪它曾被當成農婦浣洗衣裳的搓衣石,在舊縣交溪碼頭上一躺就是幾百個的寒暑。此碑鐫于南宋開禧元年(1205),至今已有八百年的歷史。雖年代久遠,但全碑顏面完整無損,鏤字個個清晰, 讓人覺得仿佛還能觸摸到它的氤氳體溫。

碑上豎鐫五行文字,共61字,碑文內容周全詳盡,具有濃厚的官方色彩。碑面正中注明立碑所在地——“松溪縣皈伏里十三都地名故縣”;左右兩側上部鐫刻的“東取馬大仙殿五里,西取麻步嶺后五里”字樣,注明了須恪守的地段土名;碑上所刻的“開禧元年四月望日”“迪功郎縣尉林高立”和“保正魏安”, 分別注明了立碑時間、立碑人和執行責任人。而在碑的下部則大書四句交通儀制令,文曰“賤避貴,少避長,輕避重,去避來”。以今天的眼光來看,除“賤避貴”帶有封建色彩外,其余三條都接近于現行的交通規則,其間閃爍出的中華民族崇尚文明禮讓的光芒,至今熠熠生輝。

碑的價值,全在于文字。

從秦始皇的“書同文,車同軌”,到現代林林總總的法規條文,交通規則的發展歷程,散見于鴻篇史冊,而這方全國發現最早的交通碑,無疑填充了中國古代交通法規實物史料的空白。

此后,在1982年、1991年和2001年,松溪縣又分別在渭田鎮竹賢村、溪尾村和花橋鄉車上村發現了三塊交通法規碑。這三塊碑的立碑年份和舊縣碑一致,內容也大同小異。只是第四塊交通碑不僅形體更大,制作也更為精細。更重要的是在碑體的上部, 鐫刻著三個醒目大字“儀制令”。

儀制是朝廷對全國頒布的法規禮節。中國的交通儀制令初見于唐朝,而到了宋朝才開始推廣。“長安城東洛陽道,車輪不息塵浩浩”,生動形象地描繪出兩京道上使臣商賈絡繹不絕、車馬旅人經行不斷的場景。面對已見端倪的盛唐氣象,貞觀十一年(637)李世民頒布了《唐律·儀制令》,其中就有這么一條:凡行路巷街,賤避貴,少避老,輕避重,去避來。

到宋朝,儀制令被刻在木板或石碑上,理所當然地出現在東京喧囂的汴河邊。眼前石碑的字里行間,似乎疊印出《清明上河圖》的那一派繁盛場景:車轔轔馬蕭蕭,簪花的轎子,滿載的駝車;一艘艘大船,逆流而上,裝滿了從東南運至京師的稻米……道路是文明傳播的河床,從此“儀制令”像遁水而行的蓼花一樣,開遍在斜陽紫陌上,驛外斷橋邊。

二

“交通”一詞的概念,最早可追溯至《易經》,意為“天地交而萬物通”。如今細細回顧四塊交通碑發現地的考察過程,我對“交通”的理解就愈發真切。

在舊縣交溪碼頭,第一塊交通法規碑就是在碼頭的踏階上被發現的。之所以稱為交溪,是因為這里是松源溪、竹口溪、渭田溪三水匯合處,也是松溪水運的一個重要的節點。這里平日可泊船筏三四十艘,上航竹筏可通浙江的新窯、竹口以及本縣的渭田、溪東,下航船筏直抵縣城,貨物可轉運到建甌、南平、福州等地。為了方便貨物集散和交易,在交通碑立碑十年前的慶元二年(1196),縣人在這里建起了通濟橋。通濟橋早已毀于洪禍,但兩岸橋頭的石墩依然雄立。站在高處,凝望曾經與古碑相伴的溪流和碼頭,我依然可以感受到當年“船筏燈火明猶滅,遠近爭聞欸乃歌”的畫景,依然可以感受到古時松溪出省的水陸要沖繁榮喧囂、商旅不絕的盛況。渭田鎮溪尾村,第三塊交通碑的發現地,其古驛道幾近湮沒于田野之間。

蘆深草雜,蟲鳴鳥語,讓我體味到了“遠芳侵古道”的唐詩意境。雖然物事全非,但這條古道“北通浙贛、南抵建寧”,的確是宋元以來松溪北翼的交通要道。在這寬近五尺的古驛道上, 若是挑擔或乘輿相對而行,就只能擦肩而過,或一方停下相讓, 這也更讓我體會到“少避長,輕避重,去避來”的必要。

在曲折逶迤的古道旁,殘垣斷壁的茶亭和廢棄荒蕪的拱橋, 還在無聲述說著這條商旅通道曾經的繁華。一陣風吹過,仿佛可以聽到往來商隊的人聲馬嘶,駝著茶葉筍干的獨輪車吱吱扭扭碾過石板,行往南方那個海上絲綢之路的起點;仿佛可以聽到一群北行赴考的舉子們的談經論道,和不時意氣風發的吟詩作賦…… 我想叫住他們,可是他們那么匆匆地跑向了歷史的遠方。我留不住他們。

“建之松溪雖僻於一隅,為東甌奧壤,而與浙之處相密邇。由浙入閩,由閩往浙,此其要害。”據清康熙版的《松溪縣志》記載,宋代松溪曾設縣驛舍、東平鄉驛、善政鄉驛,并在縣城南街設總鋪,下轄全縣14個驛鋪,管理7條出縣的驛道和眾多通達四鄉的古道。

似乎,交通碑在松溪存世現世都是那么順理成章。

松溪地理碑——交通碑

但我知道,松溪自古就不是都會大邑,也沒有通衢大道, 能在這山地僻壤發現四塊交通碑,絕對是因為開禧元年的那個暮春,那勤勉踏實的縣尉林高對交通碑的合理密植;也絕對是因為保正魏安、吳日新們對交通碑有如嘉禾般的呵護。

都是實在人刻的實在碑啊。

隨著近年來的考古,在陜西省漢中市略陽縣、天水市清水縣等地也陸續發現刻于南宋的交通碑,甚至略陽碑還比松溪碑早了24年。但這幾處的碑刻極為簡單,除大書“儀制令”外,就是那“賤避貴,少避老,輕避重,去避來”的十二字法規。而松溪發現的四塊碑,都是滿滿當當地刻著60多個字,尤為難得的是碑文上透出的那一份忠于職守的擔當與底氣。

將交通碑刻成類似今天的“公示墻”,足見松溪古人講求有口皆碑,講求民心燭照的規矩意識。這,不也是一種道德教化嗎?

三

突然,嘈雜的話語把我從遐想中拉回了現實。

“看,腳下的這條松溪河,從唐朝開始,可就是松溪古代水運交通大動脈呢!”

“是的,是的,塔山下這條1958年開通的賽浦公路,原先還是通往政和的古驛道呢。” “老伙計,你這可是老皇歷了。今非昔比,現在這條路已經是國道啰。”

“要說,我們都是老皇歷。你往遠處看,那繁忙的高速公路,剛剛通車的快速鐵路,現在的交通人可比我們厲害多了!”

老陳和他的伙伴們到了,這是一群把大好年華都奉獻給交通事業的老人,今天是退休支部的集體活動,領頭的就是老陳。老陳從部隊退伍后就一直干在交通,直到前年從交通局副局長的任上退休。

“交通碑”他最熟悉不過了,但老陳卻只字不提,只是對我如數家珍地介紹松溪人鋪路修路、愛路護路的公序良俗,介紹他們“為致富,苦修路”的辛勞和血汗,介紹他們爭創南平市首個全國“四好農村公路”示范縣的夢想與榮光。在他的指點下,松溪交通的千年發展史,就這樣脈絡分明地呈現開來。

此時,陽光透過云層,溫情地打在那一群老人的身上。逆光之下,他們似乎站成了一組雕塑。一樣拙樸,一樣堅定,他們和身后的古碑相互呼應又邏輯鮮明地合成了一個情境。

八百多年風雨,流溢著歷史滄桑的古碑,此時多了一些柔情。初心如磐,大道如砥,古碑被移置了立命之所,是歷史發展的必然。但古碑并不閑著,經歷數百年時光沖刷的銘文還在規誡后世,發人深省。

“我們走在大路上,意氣風發斗志昂揚……”老人們踏歌遠去了,而我的思緒卻在塔山之上迂回不已,化解不開。

(原載于福建省炎黃文化研究會、省作協《“走進八閩”旅游景區?松溪》)