一眼千年瑞巖山

繆淑秀

有一種遇見,叫一眼千年。瑞巖山,于我正是如此。

遇見瑞巖山是在盛夏來臨之時。

瑞巖山,位于福清市海口鎮,古稱瑞巖丹洞,分前后二巖,前巖為宋宣和年間團欒居士所辟,后巖為明嘉靖年間抗倭名將戚繼光發動軍士所辟,有“三十六洞天”和“七十二景”之稱。

瑞巖山最著名的景點莫過于彌勒佛像。圓頭寬嘴,兩耳垂肩,項掛念珠,身著袈裟,盤腿而坐,袒胸露臍,左手捻珠,右手撫腹,笑容可掬。這尊以天然巖石巧妙鑿成的彌勒佛像高9米,寬8.9米,厚8米。更讓人驚嘆的是在石佛的腿、腰部還雕琢了3尊高0.6至0.8米的小羅漢。彌勒佛像造形勻稱,線條流暢,形神兼備,其規模之宏大和雕工藝術之精美皆令人嘆為觀止,為中國最大的立體石彌勒佛坐像,也是我省最大的元代佛教造像,被譽為“江南第一佛”。

相傳,彌勒佛像為當地人呂伯恭召集遠近百余名石匠,經實地查勘,依照巖石自然形態及山勢走向雕鑿而成。始建于元至正元年(1341),竣工于明洪武元年(1368),歷時27年。

從周邊的石柱推測,佛像曾經處于廟堂之內,廟堂被毀之后,便呈現于天地之間。然而,數百年的風雨斑駁了多少歲月,佛像卻依然怡然自得于山水間,是石質的優良,也是這尊未來佛的達觀吧。恰如廟前石柱上的楹聯所書“為有有情癡但示不言皆般若,亦無無明盡故知一笑即菩提”。

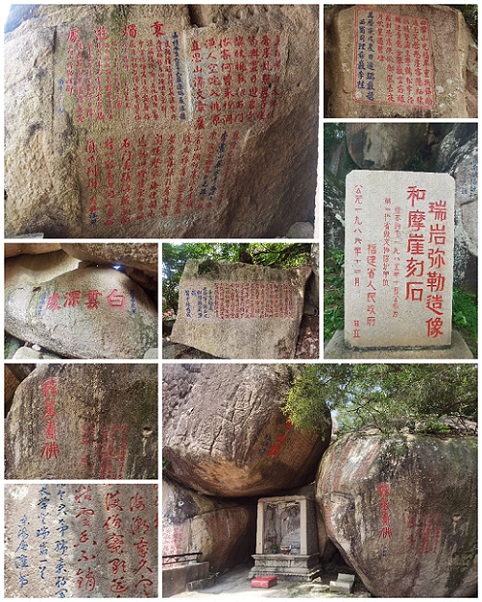

瑞巖山值得稱道的還有摩崖石刻。據《福建省文物志》記載:瑞巖山有宋、元、明、清摩崖石刻170多段,其中有宋代駐軍于此的任子寧,元代福建行中書省奉訓大夫理問官王伯顯,明代內閣首輔葉向高、抗倭名將戚繼光、禮部尚書陳經邦等的題刻。為福建省轄區內為數不多的摩崖石刻群之一。

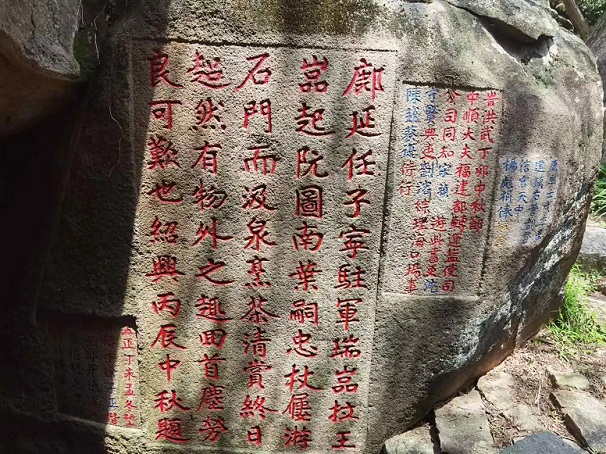

瑞巖山上最早的題刻為宋代,現存的有6處。其中任子寧游瑞巖題刻位于觀音洞旁。題刻為長方形,楷書,5行55字:“鄜延任子寧駐軍瑞巖,拉王嵓起、阮圖南、葉嗣忠杖屨游石門,而汲泉煮茶,清賞終日,超然有物外之趣,回首塵勞,良可嘆也。紹興丙辰中秋題。” 紹興丙辰年即1156年,迄今868年,為瑞巖山現存年代最早的摩崖題刻。

瑞巖山最大的單體摩崖石刻“天章巖”位于蓮花峯南,每字一米見方,相傳是為紀念孛羅天章重興瑞巖之功而題寫。對此,也有人質疑是否與福州烏山上宋代程師孟題寫的“天章臺”石刻有關。

“天子萬年”榜書刻于一塊高約3米的巨石上,其面積僅次于“天章巖”。左右兩邊各有一塊巨石豎立,三塊巨石并排如同左右侍者簇擁著君王。落款為“萬歷辛亥歲端陽日鎮臣施德政敬書”。

施德政是江蘇太倉人,武進士,史書評其“平倭有功,剿逐紅夷,閩人德之”。施德政于萬歷二十五年(1597)始任福建南路參將,由于征倭取得勝利,提升為福建總兵。明萬歷三十九年(1611)五月初五,施德政登瑞巖山,縱覽山海風光,寫下“天子萬年”,抒發盡忠報國、橫掃夷寇、保國衛民的豪邁情懷,期許“江山永固”。

前巖登山道旁,亦有一處施德政題刻。

葉向高的“謝政歸來”題刻位于前巖登山道旁,行書,9行104字:“謝政歸來,欽命禮部主事熊文燦護行,因邀同汪令尹泗論、吳指揮應珍登瑞巖有賦:使節相將萬里遙,名山還喜駐征軺。青夢洞里捫殘碣,綠樹亭邊看晚潮。花鳥總知春事好,林泉偏覺圣恩饒。扶筇更上層臺望,縹渺彤云護紫霄。萬歷乙卯仲春,邑人大學士葉向高書。

葉向高曾歷官三朝,兩進中樞,獨相七年。出任內閣首輔期間,朝廷綱紀廢弛,積弊日深。其上疏百余篇,均不被皇帝采納。萬歷四十二年,辭官歸里。翌年仲春,葉向高在福清縣令汪泗論、指揮吳應珍陪同下,重游瑞巖山,寫下《謝政歸來》。如今,《謝政歸來》摩崖石刻上部已缺損。

“謝政歸來”旁靠近地面懸巖上的“第一洞天”四字榜書為葉向高兒子葉成學手書,這也是迄今所發現的葉成學唯一摩崖題刻。

“第一洞天”題刻上方是思州知府鄭天佐于明萬歷二十年(1592)秋日所撰的《登瑞巖詩》:朝爽喜登臨,層崖積翠侵。嵐光涵海色,雁影下秋陰。白社忘軒冕,青山逐尚禽。幽幽象外意,花雨石潭深。

鄭天佐,字時才,號金峰,今福清市龍山街道柏渡村人。明嘉靖甲子年(1564)由鄉薦,任湖南桃源縣令,后遷廣東惠州通判,擢貴州思州知府。任惠州通判時,“善折獄。民歌之曰:縣遲尉,府一年,但訴鄭青天,訟無滯,民不冤”。

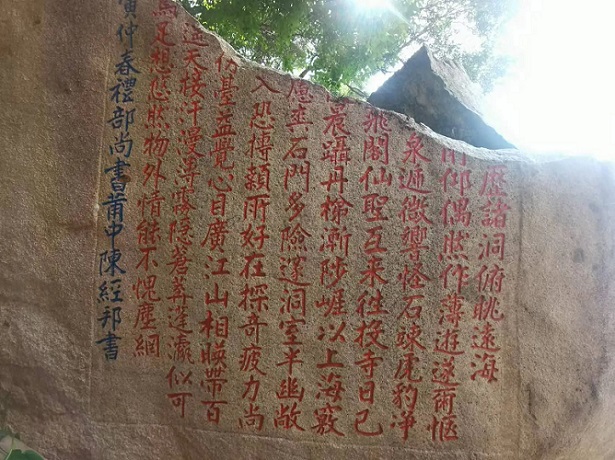

與“第一洞天”題刻相鄰的禮部尚書陳經邦題刻已缺失近半。唯其游歷諸洞俯眺遠海探幽之悠然物外依然可見。

由石磴從巨石罅間穿行而上,臺頂有供觀音摩崖造像的石亭,旁側有經幢一座,陰刻梵文“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”。經幢下有一巨石,名曰:“獨醒石”。相傳,明抗倭名將戚繼光平定倭亂之余常在此休憩。“獨醒石”與于山戚公祠旁的“醉石”遙相呼應。戚繼光曾駐軍于瑞巖山,為抗擊倭寇開辟了練兵場。如今在半山腰處依然可見一塊數百平米的花崗石,相傳即為當年的練兵場,邊上有一摩崖石刻“點將臺”。遙想當年,這位令倭寇聞風喪膽的民族英雄立于高山危石之上,遠眺滄海,心中定是思緒萬千,時刻自警,眾人皆醉我獨醒。

在蓮萊峯南的望闕臺旁,刻有戚繼光詩:“十載驅馳海色寒,孤臣于此望乘鑾。繁霜盡是心頭血,灑向千峰秋葉丹。”此外,戚繼光還留有《宜睡洞》《振衣臺》詩兩首。

醉醒石下方有一石刻“名山洞府”,為萬歷皇帝朱翊鈞賜予大學士余有丁,也是福州十邑已發現唯一的皇帝手書題刻。

余有丁(1526—1584)字丙仲,號同麓,浙江寧波人。明嘉靖四十一年(1562)進士,授翰林院編修。張居正病重時,舉薦他為禮部尚書兼文淵閣大學士,與申時行、王錫爵同居內閣,共同輔政。后拜少傅,晉升為太子太傅。

“今上手,書賜大學士余有丁。大明萬歷辛亥歲(1611)孟夏望日,四明原任江西左布政使、前福建監軍副使臣柴淶男,鎮守福浙都督府中軍官臣柴以泰敬摹上石。”余有丁逝世17年后,該墨寶被摹刻在瑞巖山上,大概因為柴氏兄弟認為瑞巖山風光是名符其實的“名山洞府”吧。

擇閑適時光,穿行于“桃花洞”“香山洞”,走過“過來橋”“長秋橋”,于“天開圖盡”處,極目遠眺,或“汲泉烹茶”,品“賢”乃“忠臣為寶(貝)”的先賢思想,感悟千百年來一代代名人志士留在山水間的壯志豪情、人生懷想。

瑞巖山,距福州城區50多公里,于塵囂之外,為人們在忙碌與紛擾之間,守望著一方可以歸屬的心靈靜地。或謝政歸來,或慕名相遇,任時光怡然于山水之間,一醉千年。

瑞巖山景區現為國家AAAA級旅游景區。1996年11月,瑞巖山彌勒佛像被國務院公布為第四批全國重點文物保護單位;1998年10月,其摩崖石刻被福建省人民政府列為省級文物保護單位。

(作者注:資料來源于《福州府志》《八閩地名要覽》、“影像福州”公眾號等)