乾隆末年福建貪腐大案

莊 勇

案 由

覺羅伍拉納,滿洲正紅旗人,乾隆五十年(1785)任福建布政使,五十四年(1789)任閩浙總督[1]。宦閩數載,“以貪酷用事,至倒懸縣令以索賄帛。故貪吏充斥,盜賊縱橫”[2]。致使福建吏治廢弛,官場積弊重重。乾隆五十九年(1794),漳、泉等地連發水旱災害,引起饑荒。次年春,米價暴漲,百姓生活無著,“民哄集乞賑”。伍拉納深知事態嚴重,出于私心,采取對上隱瞞不報、對下不使激化的辦法。其時,臺灣彰化也因民荒引發暴亂。伍拉納認為泉州事更重于彰化,只派兵赴臺鎮壓,自己在泉州應對。

伍拉納與時任巡撫浦霖、布政使伊轍布、按察使錢受椿等文官深耕福建多年,浦霖又與錢受椿有親,他們相互包庇,沆瀣一氣,卻與福州將軍魁倫不睦。魁倫,完顏氏,滿洲正黃旗人,乾隆五十三年(1788)任福州將軍。“公喜聲伎,嘗夜宿狹巷。為制府伍拉納所覺,欲劾之”[3]。而清朝嚴禁官員嫖娼,如伍拉納彈劾,必然對魁倫不利。而伍拉納與浦霖正為泉州、彰化事無暇顧及。魁倫與伍拉納在閩共事多年,深知伍拉納等諸多劣跡,選擇先行下手。

案 發

乾隆六十年(1795)四、五月,魁倫連續三奏,拉開福建貪腐案大幕。四月十一日,乾隆帝收到魁倫第一奏:閩省自上冬以來,米價昂貴,盜劫頻聞。每海口地方,盜匪肆行出沒,甚至五虎門近在省會,盜船即停泊行動……閏二月初旬,委員赴福寧采買谷米,由海運接濟漳泉。聞已配載船只,因懼洋匪劫奪,尚未聞運到。訊及地方事務,風聞各州縣倉庫多非實貯。魁倫第一奏引起乾隆帝重視,即旨:“該省究竟何處虧短若干?如何設法彌補?著即詳悉據實具奏。”又諭:“閩省各州縣倉儲多非實貯,因何該督、撫并不奏聞?此事關系不小,不可不徹底查辦”。[4]下令伊轍布來京候旨,其缺由浙江布政使田鳳儀調補。四月十九日,又令浦霖來京候旨,其缺由姚棻調補。

五月初六,乾隆帝收到魁倫第二奏:漳泉被水后,米價昂貴,浦霖辦理不善,以致貧民流為匪黨。伍拉納在泉州,饑民圍繞乞食。浦霖向伊轍布提取賑案內六萬兩,解往該處買米煮粥……詢之伊轍布,據稱此項銀兩原系督撫商同機存,尚未提用。此奏“貧民流為匪黨”一語,含“官逼民反”之意,又揭露出六萬兩賑款之弊。乾隆深感事態嚴重,即諭:“饑民圍繞乞食,尚不認真籌辦,又無一字奏聞。伍拉納之罪,此節尤為重大,殊出情理之外。該督現赴臺灣辦事,著先行摘去翎頂。俟回至內地,即行革職,交與魁倫等質審。其閩浙總督印務,著長麟就近馳驛速往接署”。[5]浦霖、伊轍布、錢受椿等革職,押解福州質審。

《清代福建大員巡臺奏折》書影

五月二十九日,魁倫第三奏:閩省倉庫虧缺,從前奏過,谷六十四萬余石、銀三十六萬余兩,本非實數。又有續虧,前后共約二百五十萬兩以上。乾隆帝聞奏震怒,朱批:“此事大奇。各省倉庫,帑項攸關,豈容絲毫虧短。乃閩省各廳、州、縣任意侵那,省城兩廳、兩縣已虧空倉谷五萬三千余石,庫項七萬八千余兩之多,其余各處更可不問而知。歷任督、撫、藩司以及該管道、府并不隨時揭報查參,所司何事?且恐其中有通同染指情弊。此而不徹底究辦,其何以重倉庫而儆官邪”。[6]下令候補知府徐夢齡、臺灣道楊廷理在臺辦差回來后即革職歸案核辦。已查所涉官員福州知府鄧廷輯,閩縣知縣張映斗、因病告假同知李振文,邵武知縣李堂,將樂知縣路釗,降調知縣郭廷魁,上杭知縣姚鶴齡等革職嚴審定擬,查明任所貲財變抵。已調離閩省官員方維憲、秦為幹等十二人,亦飛咨各旗籍抄查家產,追回欠款。至此,福建貪腐大案愈發不可收拾,一時震驚朝野。

案 究

乾隆六十年(1795)三月以來,臺灣彰化發生荒民暴亂,乾隆帝十分重視,多次下旨令伍拉納立即赴臺鎮壓。而伍拉納在泉州為饑民賑糧事煩惱,又不敢上報,并沒有急赴臺灣。這讓乾隆帝十分不滿,怒批:“伍拉納身為總督,一聞匪徒肆擾之信,自應即日渡臺前赴鹿仔港一帶督率辦理,據實詳查。乃僅派烏蘭保帶兵前去,而伍拉納竟在內地安坐并廈門亦不前往,節經降旨嚴飭。又,本日據伍拉納奏到之折,仍在內地逗留,猶不親身前往。是其始終退縮,尚復何顏忝膺封疆重寄。伍拉納著即遵旨速赴臺灣查辦一切,仍交部嚴加議處”。[7]此時,彰化暴亂一案已被鎮壓。不得已,伍拉納才于四月二十八日赴臺處理善后。《清代福建大員巡臺奏折》中伍拉納的多份奏稿可還原彰化暴亂經過。

乾隆六十年春,匪首陳周全等糾集盜匪流民幾千人,于三月十二日夜開始攻打鹿仔港和彰化縣城。三月十四日,鹿港廳被毀、彰化城被陷。同知朱慧昌,彰化知縣朱瀾,游擊曾紹龍,千總吳見龍、郭云秀等被害、陣亡。三月十五日、十六日,盜匪進攻斗六門、田中央等地,遭遇官兵和義民抵抗未逞。得知官府重兵將至,盜匪開始潰散。三月十九日,匪首陳周全被義民捕獲交官。經福建水師提督兼臺灣鎮總兵官哈當阿、臺灣道楊廷理等組織追剿,捕獲陳周全等三百余名盜匪,審明正法,暴亂于四月初平息。共陣亡官兵八十一人,傷五十八人。另有部分義民傷亡。

彰化暴亂案處理不當,讓乾隆帝十分憤怒,伍拉納極力想找替罪羊頂包。乃奏:鹿仔港巡檢朱繼功于丁憂卸事,遇賊匪滋事,攜帶家屬內渡。請將革職,發往新疆效力贖罪。而乾隆帝認為,朱繼功不過巡檢微員,且已丁憂卸事,若伊深明大義,自請留于汛守,幫同堵御,固屬可嘉。茲該巡檢因業已丁憂,并無職守,聞賊滋擾,挈眷內渡,與畏罪潛逃本屬不同。此乃伍拉納因其身未渡臺,懼于譴責,特借參劾朱繼功,欲以掩其畏葸遷延之咎。實屬不知羞恥,可笑!朱繼功免其革職治罪,此等人終身不可用。

六月,從兩廣總督任上接署閩浙總督的長麟到達福州。覺羅長麟,滿洲正藍旗人。他會同魁倫、田鳳儀等開始清查府庫虧空,審問相關人犯。隨著案件深入,虧空數額愈大,更多官員被牽扯,這讓魁倫和長麟始料未及。魁倫與伍拉納并無深仇,劾奏目的只是想讓其罷官離閩,并無置于死地之意,結果卻越鬧越大。梁恭辰所撰《勸誡錄全集》可窺見魁倫的真實想法。其時,魁倫三奏的“司章奏者,為吾郡(即福州)林樾亭先生,士林耆宿也。”林樾亭是重臣朱珪的高足。嘉慶元年,林樾亭赴京,“公于其來謁,私叩之曰:魁某興大獄,汝何不阻之?先生曰:勸之不從,奈何?彼謂虧空于理應辦,不料清查之決裂至此耳……此語親為家大人(即梁章鉅)述之”[8]。而長麟忌憚的是伍拉納與權臣和珅是姻親,并對和珅擅權專斷十分清楚。乾隆五十七年(1792),長麟在山西任上,因不忍“吾發垂白,奈何滅人族以媚權相”[9],未按和珅意圖做實一樁誣告冤案,曾得罪過和珅。此案嚴查,伍拉納必誅,如再得罪和珅,后果不堪設想。

于是,魁倫和長麟達成默契,將案件集中于府庫虧空,而其他貪腐問題不敢深究,擬大事化小。但乾隆帝極不滿意,下旨申飭催促嚴查深究。令將伍拉納、浦霖、伊轍布押解進京嚴審。“時和相擅柄,故緩其行以解上怒”[10]。乾隆帝似乎洞穿一切,“上計日不到,立命乾清門侍衛某飛騎召入,于豐澤園崩訊。伍、浦皆服罪,立置于法。和亦無能為力。是日冬月,天氣和暖,人皆以為刑中故也”[11]。

案 連

隨著調查的深入,更多案件牽連其中。

其一,府庫巨額虧空案。經核對,各府庫合計虧空達二百五十萬兩之巨。伍拉納、浦霖、伊轍布卻都推托“各屬府庫虧空乃過去離任人員造成”,并稱曾多方催促彌補,“咨追無著,十居六七”。至于續虧,稱系管理不善所致,矢口否認從中貪挪漁利。

其二,挪貪漳州賑銀案。此為魁倫第二奏中“浦霖向伊轍布提取賑案內余款六萬兩”。該事項之前未向朝廷奏報,是伍拉納與浦霖私下將漳州水災賑濟專款六萬余兩轉賑泉州。而實際賑濟泉州災民只用了二萬余兩,尚有四萬兩無著。

其三,庫吏侵吞巨款案。經審訊伊轍布供稱,這四萬兩借給了伍拉納任布政使時的藩司庫吏周經。后來周經不再任庫吏,而在福州開設多家銀鋪,憑借與官府的特殊關系,專替官府從事官銀熔煉兌換事宜,長期與藩庫領取銀兩往來。蹊蹺的是,經伊轍布自查,周經尚未交還藩司的銀兩達八萬五千二百兩,其中四萬五千兩竟“掛在賬外”。經勒令催繳,周經只歸還四萬余兩,稱其余部分經營虧損了,只能將田契、房契抵押。但這些田契、房契一時又無法變現。其中如無利益勾連,“豈有舍命為人挪用之理?”(乾隆帝語)。另外,四萬多兩銀是否真正虧損,去向何方,也存重大疑點。

其四,長泰械斗殞命案。該命案本與虧空案無關,由于久拖不辦,死亡多人,后來錢受椿因收受賄款而被揭露。乾隆五十九年四月,漳州大旱。長泰有林、薛兩族族田坐落于山重院內。林田在上,薛田在下,兩族共用一條水源。因大旱水少,上游林姓截斷水源。下游薛姓得不到水源,便預謀糾集人員與林姓發生械斗。械斗中,林姓傷斃十七人,薛姓傷斃一人。案件本來并不復雜,但身為按察使的錢受椿自己不審,卻將案件交由福州知府審理,又令一干人犯押解來省。漳州知府全士潮、長泰知縣顧掞認為程序不當,擔心會受到參劾,要求參審,被錢受椿痛斥不準。不得已,二人各花費一千四百兩和數千兩銀購禮賄送。錢受椿嫌禮物太少,故意拖延,直至次年正月才將全案發回。一方面又將發往福州的案卷抽出,意在勾銷。而此時,押在大牢中的薛姓囚犯十人斃命。是賄款不夠所致,還是其他隱情,無從知曉。

其五,巨額不明財產案。早在八月開始,朝廷就下令查抄各涉案要犯家產。

伍拉納家產:“籍伍拉納家,得銀四十萬有奇,如意至一百余柄,上比之元載胡椒八百斛”[12]。截獲家人資重船二只,查抄出元絲銀五百五十兩、嵌玉如意一百一十二柄、翡翠瓶三個、碧玉爐三個、羊皮四百九十四張、綢緞紗羅衣等五百六十七件、銅錫等項器具四百十七件等。面對來源不明的巨額家產,伍拉納只承認收受泉州同知黃奠邦九千二百兩賄銀,否認有其他收受,并堅稱這些財產是自己多年俸祿和養廉銀積攢下來的。如此用“養廉銀”來搪塞自己的貪腐,簡直是滑天下之大稽。

浦霖家產:“籍霖家,得窖藏金七百,銀二十八萬,田舍值六萬有奇,他服物料稱是”[13]。具體為:金錠、金葉五百二十六兩,金如意首飾二百五十八兩,銀二十八萬四千三百一十四兩,元寶五萬一千二百兩,紋銀十九萬三千兩,鹽匹銀二萬七千四百兩,元絲銀二千七百二十九兩,洋錢一萬三千八百元,銀首飾六百三十兩,珠二千零七十四顆,珊瑚朝珠九盤,碧璽朝珠七盤,蜜蠟朝珠三十八盤,水晶朝珠五盤,三鑲玉如意一百五十七柄,白玉器四十七件,青玉器四十九件,碧玉器十二件,小珊瑚七支,小寶石二百二十五粒等。面對審問,浦霖矢口否認貪腐,稱這些巨額家產有的是夫人家贈與的,有的是自己之前教書所得,有的是養廉銀積攢下來的,有的是家財投資獲利的。至于為何在兒子家地窖里埋藏十萬兩銀等諸多財物,浦霖堅稱自己并不知情,可能是夫人所為。

錢受椿家產:江西境內(案發前,錢受椿受命任陜西布政使,途中截獲):計金錠、金葉二千七百七十八兩,紋銀六千七百兩,洋錢八萬二千元,小洋錢一千元,金如意九柄重一百四十九兩,金瓶一只重六十九兩,金鐲十二只重四十六兩,金杯二對重八兩,大小珠七百七十顆,嵌梅花珠二百七十二粒,珊瑚朝珠五十一盤,玉如意二柄,鑲玉如意三十九柄等。常熟家產:住所一所共四十五間、田一百一十四畝、市平銀三萬八千兩、洋錢三萬三千四百元、鑲玉如意八十二柄、料石如意七把、沉香山一座(上有金人一百二十個重三百五十八兩)、玉器九十三件、各色朝珠三十一盤等。

伊轍布家產:京城東單住房一所共八十六間,取租房二十一間,關東地一百六十畝,古北口地六頃七十一畝,涿州、香河等處圈地三頃三十四畝。銀一百零五兩、金錢一百一十吊、金鐲四只、如意十四柄、玉器五件、朝珠二十二盤等。據清查大臣伊齡阿奏稱:伊轍布房地銀兩資財甚少,實非情理,必有匿寄頓之處,俟有得實,另行隨時具奏。可能伊轍布自感罪孽深重,事先做了隱匿轉移。而伊轍布被押往京師途中,在浦城突然抱病身亡(另一說“藩司以驚怖死”)。案件線索中斷,最后不了了之。

案 結

乾隆六十年(1795),乾隆帝已八十六歲高齡,預定次年將傳位于十五子颙琰。眼見禪讓之期臨近,乾隆帝不想將此案交于新帝嘉慶,以免大赦或其他變故。九月初即上諭:“此案續行查出,于其罪亦無可加,即使未能得實,其罪亦無可減”,為盡早結案定調。自十月起,陸續對全部涉案人員宣判。乾隆帝的總結性陳詞是:福建地方近年以來,自督撫司道,以及各府州縣通同一氣,分肥飽橐,玩法營私,以致通省倉庫錢糧虧空累累,盜風日熾。甚至人命重案,藐法徇情,殊出情理之外。判處首犯伍拉納、浦霖在京城立即處斬,其子等發遣伊犁。伊轍布已死,躲過處斬,子孫發遣伊犁。管賬師爺吳義添枷號示眾三月,發厄魯特人為奴,家產抄沒入官。錢受椿貪污妄為,民怨極大,交督撫親視,刑枷二次,重責四十大板,傳集在省官員公開斬首,子發遣伊犁。周經侵虧帑項八萬余兩,立即處斬。書吏羅嘉信目睹不阻,知情不報,發新疆為奴。知縣彭良謖、胡啟文虧空過萬,處斬。虧空數逾一萬兩以上的官員李堂、路釗、郭廷魁、姚鶴齡等十人斬監候。秦為幹、李廷彩二人平日聲名狼藉,補斬監候。其余虧空一千兩以上者依次遞減,分別革職、流放。

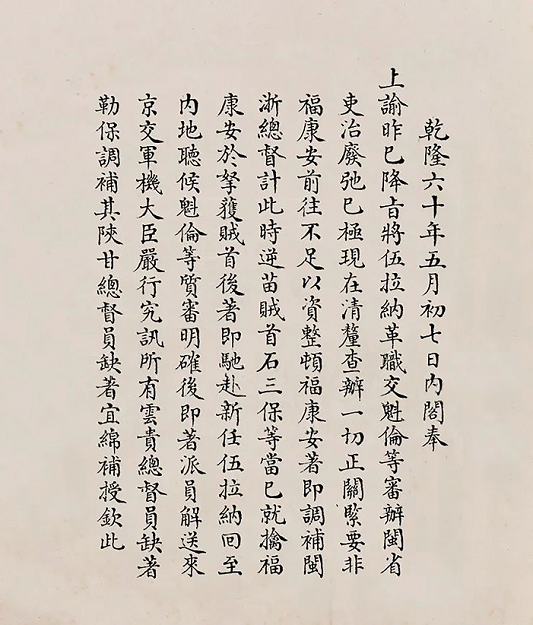

乾隆帝將伍拉納革職查辦上諭

《清高宗實錄選輯》書影

對查辦案件官員的處理:長麟查辦此案,意存化大為小,至再三嚴飭,始行和盤托出,實屬沽名取巧,著革職發新疆效力贖罪(嘉慶年又復出)。魁倫查辦此案,參奏在前,又思作好人于后,念此案究由其審出真情,故從寬宥,仍任閩浙總督。姚棻被舉報在漳州知府任內貪挪一節,查無實證,仍任福建巡撫。十二月十日,距乾隆帝傳位二十天,這起盤根錯節的貪腐大案僅八個月就草草結束。

尾 聲

乾隆帝在位六十年,自稱“十全老人”,一向自恃高明,好大喜功。表面看,處置這起大案時駕馭群臣,殺伐決斷,雷厲風行。事實上,自乾隆中后期開始,清王朝就開始走向下坡路了。吏治廢弛,貪腐成風。和珅、王亶望、陳輝祖等重大貪腐案件迭出,社會矛盾激化,民生困苦。這起大案反映出來的種種問題只是全國的一個縮影。大案初期,乾隆帝不斷申飭嚴查深究,案件轟轟烈烈。到了后期,為自己博取贊譽,草草結案。在這種高壓下,查案官員“又以迫促了事,就中應劃應抵者,皆未及詳慎分清。撤局后,總計庫款,乃浮出數十萬金,而死者不可復生矣”[14]。造成新的冤案錯案,給福建官場整治和恢復帶來諸多隱憂。以史為鑒,可知興替。以史為鑒,可知廉政之重。古今中外,概莫如此。

(本文原載于《炎黃縱橫》2024年第6期,作者為福建省集郵協會理事、福建文史研究學者)

參考文獻:

[1](清)孫爾準:《道光重纂福建通志》(15),廣陵書社2017年版,第3、12頁。

[2][3][10][11](清)昭梿:《嘯亭雜錄》,中華書局1980年版,第23頁、第292-293頁、第24頁、第24頁。

[4][5][6][7]《清高宗實錄選輯》,臺灣省文獻委員會,中華書局1964年版,第732頁、第716、717頁、第719、720頁、第723、724頁、第718頁。

[9][12][13]齊豫生、夏于全:《二十六史·清史稿(三)》,延邊人民出版社1999年版,第17253頁、第17239頁、第17239頁。

[8][14](清)梁恭辰:《勸誡錄全集》,團結出版社2023年版,第178頁、第187頁。