近代洋口鎮轉運型市鎮形成緣由

黃 娟

洋口鎮,位于順昌縣城下游15公里的富屯溪畔,東南與延平區峽陽鎮、沙縣高橋鄉接壤,西與水南鎮交界,西南與鄭坊鄉相連,北與鋪上鎮相依,東北與建西鎮毗鄰。富屯溪與金溪交匯后,自西向東貫穿洋口全境,洋口沿溪形成一條長形的市鎮,左邊臨溪,右邊傍山,總面積142.5平方公里。清末民初,洋口發展為“富屯溪流域大型商品集散中心,堪稱閩北上游第一流集鎮”[1] 。20世紀30—40年代更發展為當時福建四大貿易重鎮之一。

一、 洋口鎮自然經濟環境

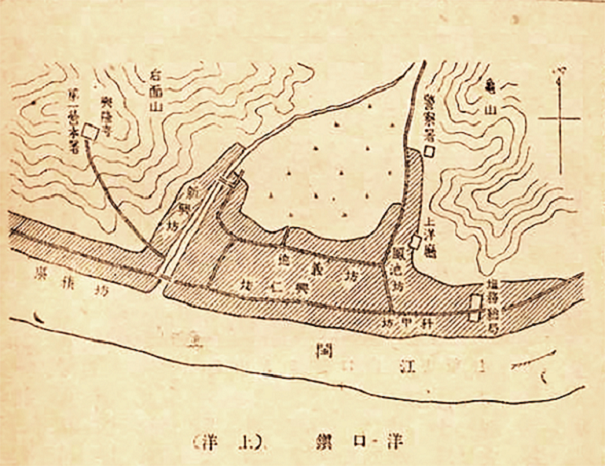

閩北山區位于福建西北隅,是全省地勢最高地帶。群山環繞,閩江水系發源其間,西部的武夷山脈與東部的鷲峰山脈將閩北割裂為一個又一個互不相連的河谷盆地,閩北城鎮大多坐落在盆地中央,洋口即為其中之一。洋口鎮以丘陵山地為主,四周山巒連綿,中部因富屯溪、金溪匯合流經,地勢較開闊平緩,形成小平原,全鎮平均海拔117米。(洋口鎮地形圖見圖1)

圖1 民國時期洋口鎮地形圖(圖源:《支那省別全志》,福建省,第113頁)

水和土壤是發展一切種植業的基礎。閩北地區常年雨量充沛,氣候溫濕,河流壯闊。洋口水文站的資料顯示,1951—1975年,洋口年均雨量1634.0毫米,全年氣溫適宜,年均氣溫18℃以上,為暖區。[2]深厚的土壤與充足的降水利于種植業的發展,因此閩北山地常年覆蓋著茂密的植被,有“綠色金庫”之稱。

在經濟發展中,丘陵平原相雜的地形相較于平原地區更有利于發展多元經濟。同時,閩北地區土壤肥沃,水資源豐富,適合農、林業的發展。洋口位于閩江上游富屯溪流域,周邊山地盛產木材、筍、茶及紙,還有生產少量的大米,是福建木材和茶葉的著名產區。此外,洋口的石灰資源豐富,石灰巖儲量達到6300多萬噸,是造紙、制作茶箱的重要原料。[3]以洋口為中心,沿富屯溪而上有順昌、拿口、邵武、光澤四縣,這四地盛產茶葉、筍干、香菇、木材等土特產,其中順昌土紙、邵武和光澤產的米都深受歡迎;沿金溪而上有將樂、泰寧、建寧三縣,這三地盛產米、木材、土紙、筍干、蓮子等土產,其中泰寧的米、建寧的筍干、將樂的紙皆聞名于全省。富屯溪流域農林物產之豐富由此可見一斑!

轉運型市鎮的發展需要以豐富的商品為基礎。洋口所處的富屯溪流域物產豐富,近代貿易中最重要的三大宗商品——茶葉、木材、紙張均有生產,其余農林產品如米、筍、香菇等也豐產,為洋口轉運經濟的發展提供了源源不斷的農林產品。

二、洋口鎮交通環境

閩北地處閩浙贛三地交界處,自古就是北人入閩、閩商北上中原的必經之路。由于武夷山脈峰巒疊嶂,山勢高聳,自古有“閩道難于蜀道”之說。而閩北水系網絡十分發達,河流密布,降水豐富,水路交通就成為輸送物資、人員交往及信息傳遞的重要渠道,其中最重要的就是閩江流域水運。

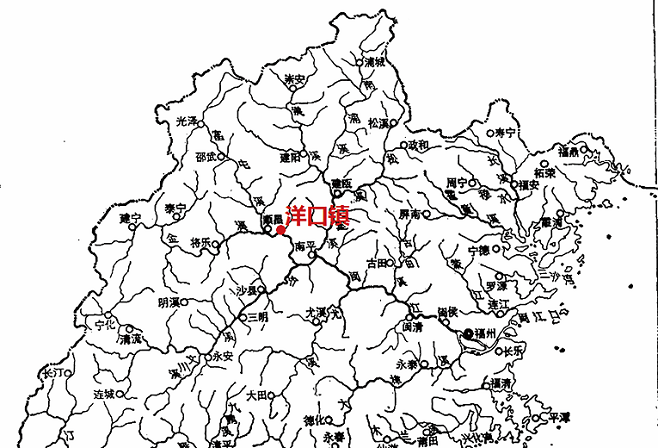

閩江是福建省最大的河流,由建溪、沙溪、富屯溪三大支流匯集,浩浩蕩蕩從閩北山區東流至省會福州注入東海。(閩江水系圖見圖2)閩地三面環山、一面臨海的獨特地理環境,賦予了閩江流域商業經營的便利。一方面,閩北山區豐富的農林產品沿閩江順流而下,從省會福州東出大海走向廣闊的海外市場;另一方面,閩江也是北上中原的重要水上通道。因此閩江被閩人視為“黃金水道”。

圖2 閩江流域水系圖(圖源:福建師范大學地理系《福建自然地理》編寫組編寫,《福建自然地理》,福建人民出版社1987年版,第115頁)

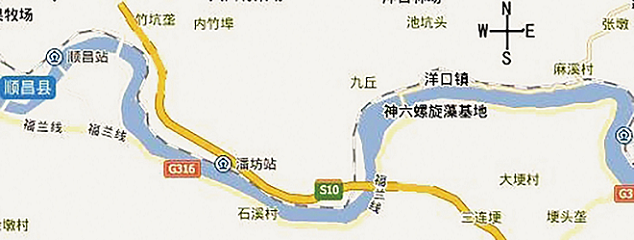

洋口鎮正是這條“黃金水道”上的通衢之地,其地理位置及水運條件的優越使其在近代發展為富屯溪流域唯一大型的商品集散中心。從地理上看,古時洋口屬建寧府甌寧縣,地處順昌、建寧府、延平府三地交界處,與三地之間可通過水陸交通進行密切的商業往來。水路上,洋口位于富屯溪中游,從洋口沿富屯溪逆流而上可行至順昌縣城、拿口、光澤縣城及邵武,沿金溪而上可行至將樂、泰寧、建寧。富屯溪、金溪上游皆有關口通往江西省,與贛江支流源頭或是陸地相接;順流而下可通達南平、福州。通過發達的水路網絡,洋口經濟輻射范圍可覆蓋整個富屯溪流域并突破省界。關鍵在水運條件上,不同于富屯溪上游河道多險灘急流,富屯溪與金溪匯合后流經洋口時,河水在經過洋口鯉魚洲后,河道走向折向正東,水流轉向導致河床形成南淺北深的傾斜度,加之河面開闊,水勢平緩,因而南岸形成的淺灘沙洲成為造船的好場所,北岸則形成深水良港。(洋口航道走勢圖見圖3)明清以來,洋口陸續修建了謝家渡碼頭、中埂碼頭、觀音閣和天公殿碼頭、關帝廟碼頭等共計14座碼頭,以供上下游諸縣船舶停靠。可見,洋口擁有造船、停泊之利。在航道上,以洋口為界,洋口到南平間可行駛載重1萬斤的大型木船或是80噸的輪船,而洋口以上只能靠木帆船往來。[4]近代國內外市場對農林資源需求量的增大,刺激著閩江上游山區商品經濟的發展,流通中的農林產品的數量與種類劇增,對航運提出新的要求,即制造出載重量更大,且更安全的大型船只,而洋口碼頭的停泊之利和航道優勢使其轉運地位愈發重要。

明隆慶四年(1570),徽商黃汴所著《天下水陸路程》一書中記載了從江西湖口縣經杉關至延平的水陸路程,其中寫道:“湖口縣……30里上洋鋪,30里王臺驛,60里延平府。” [5]清嘉慶年間《南平縣志》記載:南平“地當閩越孔道,宜為一都之會。上游百貨,東出南雅村,西出上洋,郡城欲置轉輸一埠,無所庸之”[6]。可見,明清時期洋口是閩贛交通線上的必經要道。

圖3 順昌至洋口段航道走勢圖

正因為洋口鎮處于連通閩贛商貿、轉運山海物資的優越交通地理位置上,自身又擁有天然的良港碼頭,水運條件好,在自然地理上具備了發展為富屯溪流域集散中心的條件,有著輻射四周諸縣的能力。所以,近代以降,山海貨物大量在此地集散,江西、浙江及福建福州、汀州等地商人云集,洋口轉運經濟逐漸興盛,街市興旺。

三、 晚清洋口鎮轉運地位的形成

隨著閩江流域經濟的發展,洋口逐漸成為富屯溪流域上下游地區間經濟交流和互補的中心,轉運經濟也得到不斷發展,使其從一荒涼小鎮演變為近代閩江上游山區重要的商貿重鎮。對于晚清洋口鎮轉運地位的形成過程,可以從其歷史沿革和行政歸屬中窺探出一二。

明嘉靖《建寧府志》記載:“上洋市,在上洋口街,隸高陽里。”[7]可知,明代時洋口隸屬建寧府甌寧縣高陽里。建寧府歷史悠久,在歷史上一直是閩北政治經濟文化的重心之一。閩北地區是福建開發較早的地區,早在古閩族人生活時期,閩北就出現了典型的商品生產方式。如制陶業,商代時閩北已形成相當規模的古窯制造群落,這樣大規模批量生產的陶器必然是用于商品交換活動。而閩北發達的水系網絡使閩人自古“刳木為舟,剡木為楫”,武夷船棺的考古發現證明了古閩族人精湛的造船之術。此外,閩北建甌地區曾出土過一枚商代貝幣,這一切都表明了商周時期,古閩族人就已利用舟船同沿海地區進行商品交換活動。

唐末安史之亂帶來的戰爭動蕩使大量北方居民南遷入閩,帶動了福建經濟的發展。特別是五代時期,王審知(862—925)入閩建立閩國,這對福建經濟開發有著深遠影響。閩國重視經濟發展,實行“寬商”政策,即“盡去繁苛,縱其交易,關譏廛市,匪絕往來”[8],輕徭薄賦,鼓勵發展海外貿易。因此,各地商人云集閩地經商,出現“時和豐年,家給人足”的太平景象。[9]天福八年(943)二月,王審知第十一子王延政在建州稱帝,與閩都福州分庭抗禮,國號大殷,改元天德,以建州作為都城,下轄將樂、昭武(今邵武)、建陽、建安、浦城五縣。殷國統治閩北期間(943—945),大肆橫征暴斂,魚鹽蔬果、柴薪、社酒等皆課以商稅,以致商業性農業應運而生,大量山林土特產成為市場之物,出現專門為市場提供農產品的專業化農民,閩北的商品經濟快速發展。因此,唐五代閩北經濟得到迅速開發,是福建經濟最發達的地區。據洋口《謝氏家譜》記載,“上洋興于唐、宋,盛于元、明,由來久矣”[10]。顯然,唐五代商品經濟的發展,商品交換的頻繁,也促進了閩北水運要道洋口鎮的興起。

宋元時期,中國政治經濟文化重心從中原南移,人口的南遷和寬松的通商政策使得福建經濟興盛發展。閩北地區作為入閩首站且自然資源豐富,因此吸引大批北方人士在此定居。北宋太平興國年間,南劍州有56670戶、建州有90492戶、邵武軍有47881戶,福建路總計有467815戶,閩北三州軍就占了總人口的41.6%。[11]人口的增長使閩北山區農業得到大規模開發,大量梯田被開辟出來種植糧食,邵武境內出現“田高下百疊”的景象。[12]此外,由于宋元時期陸地充滿戰爭,不利于經濟發展,海洋反而成為商貿和平往來的通道,因此,宋元政府實行開放的海洋政策。閩北地區隨著農業的發展和海上貿易商路的開拓,農業、手工業在唐五代的基礎上更加專門化、商業化。商品種類極大豐富,越來越多的農林產品成為市場交換的商品。如制瓷業、造紙業、茶業、冶煉業等聞名全國,大量商品通過閩江水運順流而下至福州,再至國內外市場銷售。為了保證水運的暢通,宋代還對閩江水道險灘處進行修繕,“劉滋,天圣中知南劍州,州劍溪上流有灘名黯淡,湍猛,多覆舟,滋即旁開港,遂為安流”[13]。水運的暢通和商品經濟的迅速發展帶動了閩北各地商貿集市的發展,數量激增,洋口轉運經濟在宋元商品經濟發展的大背景下也興盛起來。明《建寧府志》記載:“稅課局在高陽里上洋口,距縣七十里。元至正間建。國朝因之,嘉靖間裁革。”[14]稅課司主管稅收事務,甌寧縣稅課司從元到明嘉靖年間都設立在洋口,說明元代時洋口已是“商務所萃之地”[15]。

明清時期,隨著生產力的提高,閩江上游山區經濟作物種植種類增多,如煙草、藍靛、茶葉等種植面積不斷擴大,帶動山區農業多元化發展。此外,明代中后期私人海上貿易的發展為福建商品生產開拓了廣闊的海內外市場。因此,茶葉、木材、紙張、筍已成為當時輸出的主要大宗商品。在閩江上游山區商品經濟活躍發展下,洋口的地位越發凸顯。洋口在“明成化年間劃分街道”[16]。《福建通史》“明清”卷載:“街,按照閩粵一帶的習俗,是指排列著商店的道路。是商品經濟發展到一定程度的產物。”[17]到明嘉靖年間,洋口從“上洋街”上升為“上洋市”。當時,富屯溪流域小木船往來頻繁,洋口每天往返的木帆船達到一二百艘,墟期日更是高達三五百艘。[18]大批筍、木材、毛竹、紙張等沿著富屯溪順流至福州出售,回程則裝載鹽、海產品、布匹、京果、百貨等山區急需品,再從洋口轉運至富屯溪各縣。從“街”到“市”的轉變意味著明代洋口轉運經濟發展迅速,已然成為富屯溪流域重要的商品轉運之地。

洋口在明清時期的行政歸屬上多有變動。從地理角度上看,洋口所屬的建寧府,其下轄的七縣大多位于建溪流域,而洋口位于富屯溪畔,“在甌寧縣西一百六十里”[19]。顯而易見,洋口是建寧府的邊緣市鎮,反而在地理上更靠近順昌、延平,“在順昌縣東三十里”,又“上洋東二十里曰下洋。又東三十里即南平之王臺驛”[20],是“延邵二府水陸之沖”[21],其對延平府和邵武府的物資集散起到了重要作用。且“上洋為南、順、甌三縣交界處,商業繁盛”[22]。因此,自明代以來,轉運經濟繁榮的洋口一直被順昌當政者所覬覦,一再以縣境過小為由,請求省府將洋口劃歸順昌。此外,延平府也對洋口虎視眈眈。各府縣相互爭奪對洋口的實際管理權。據徐曉望對洋口的考察,認為在明嘉靖年間撤銷洋口稅課司后,洋口有段時間處在三不管的狀態。因沒有官員用各類教條限制民眾,所以一些“特殊產業”在洋口發展,如當時洋口“出銅板”。其分析原因是明朝錢制混亂,上游山區仍允許使用宋元時代的銅錢,因數量有限,民間往往私鑄。洋口正是當時私鑄錢的地方且所鑄之錢保持較好的質量,是當時閩北的貨幣發行中心。[23]由此可見洋口轉運地位的重要。

在清順治《延平府志》中有載,南平縣境除了城內的通衢大市外,城外有三個墟:“王臺館墟、皇澤墟、上洋口墟(高陽里)。”[24]從中可以發現,首先,洋口在清初始成墟市,墟市的設立是轉運經濟進一步發展的體現。清初,洋口每日停泊著往返于光澤、邵武、順昌和福州之間的船只高達1800多艘,商貿往來相當發達。[25]到康熙時期,洋口“為舟楫賈販之會”[26]。其次,洋口被劃入到南平城外的墟,意味著洋口雖在行政上屬于建寧府甌寧縣管轄,但實際是由延平府管理。

在清乾隆時期,洋口在實際歸屬上又發生了變化。“上洋一地屬,下屬南平,中屬甌寧,上屬順昌,最為奸宄,所規避謂,宜歸并一屬,度稱易治。”[27]可知,此時洋口分別由延平府、建寧府、順昌劃界分治。即以洋口主街道上的順濟橋為界,橋西以上到圳后、坑口屬順昌管,橋東以下到下科屬延平府管,橋北面的里巷到科頭、新街等處屬建寧府管。每逢三、八墟期,二府一縣各派衙役兵勇巡邏各管地段。[28]由于三縣分管,導致當地管理混亂,五方雜處,違法亂紀之人甚多。清乾隆三十五年(1770),閩浙總督崔應階、前任撫臣溫福奏請,將延平府五臺(今王臺)通判,改駐上洋口。“五臺雖屬沖衢,而村落無多,市肆零落,尚非繁重要地……應請將五臺通判,改駐上洋口,其附近之甌寧縣屬各村莊,歸該通判管理,城鄉地方仍令建寧府同知督捕,以專責成,鑄給延平府兼管甌寧縣總捕通判關防。其南平、順昌二縣,原屬該通判督捕,照舊辦理。并請于建寧鎮標營內,撥千把總一員、兵二十名駐扎上洋口,協同巡防。”[29]

通判的移駐,使洋口重新得到統一治理,“凡在上洋發生有關府、縣之間的糾紛、訴訟,統由分府處理,各府、縣不得介入”[30]。可以看出,雖然同為要沖之地,但是洋口在乾隆時期的繁盛遠勝過王臺,以致朝廷對洋口相當重視。要知道通判是知府的助手,在清代由府通判移駐的市鎮,往往能發展為縣一級,延平府移駐通判于洋口,表明它已是一個與縣級相當的大市鎮。清末洋口升為上洋廳,直屬延平府。[31]這意味著洋口作為閩江上游山區重要的轉運市鎮的地位得到進一步確認。

在對晚清前洋口歷史沿革和行政歸屬的分析中,不難發現,洋口轉運型市鎮地位的形成是歷史發展的必然。宋元以來,海洋貿易開始占主導地位,地處東南海疆的福建憑借枕山臨海的優勢成為中國海洋貿易和國內南北方貿易的中心,開拓了廣闊的國內外市場。隨著市場對閩江流域山區農林資源需求的增加,刺激著閩江上游諸縣農林產品的商業化發展,商品流通量增加和流通速度加快,帶動著閩江水運的蓬勃發展。洋口憑借著優越的地理位置和天然的水運條件,在大環境的刺激下,越來越受到人們的重視,逐漸發展為富屯溪流域重要的水運樞紐,自然而然也促進了轉運經濟的快速發展。隨著近代閩江流域山區進一步被卷入世界市場之中,特別是晚清太平天國運動的發展,導致洋口成為富屯溪流域唯一大型商品集散中心。洋口的轉運經濟越發興盛,對近代閩江流域經濟發展產生著深遠的影響。

(本文原載于《炎黃縱橫》2024年第5期,作者為福建省南平第一中學教師)

注:

[1]〔日〕東亞同文會編:《支那省別全志》 第十四卷,福建省,1920年,第158-159頁。

[2]順昌縣地方志編委會編:《順昌縣志》,中國統計出版社1994年版,第68、73頁。

[3]政協文史資料工作委員會、洋口鎮文史資料征集小組編:《順昌文史資料·第7輯·洋口專輯》,1989年,第1頁。

[4]林慶元:《福建近代經濟史》,福建教育出版社2001年版,第616頁。

[5](明)黃汴著,楊正泰校:《天下水陸路程》,山西人民出版社1992年版,第238-239頁。上洋鋪即洋口。

[6](清)楊桂森修,應丹詔等纂:嘉慶《南平縣志》卷八,風俗,清同治十一年(1872)刻本,第5頁。

[7][21](明)夏玉麟等修,汪佃等纂:嘉靖《建寧府志》卷十,坊巷,明嘉靖二十年(1541)刻本,第13頁。

[8][9](唐)于兢:《王審知德政碑》,載自(清)吳任臣:《十國春秋》第4冊,卷100-116,中華書局1983年版,第1305頁、第1304頁。

[10](清)光緒壬午重修版洋口鎮《謝氏家譜》,轉自黃友基:《洋口的歷史與文化》,2013年,順昌資訊網,http://www.sczxw.com/html/2012-03/7471.htm,2016年10月10日訪問。

[11](宋)樂史撰:《宋本太平寰宇記》,中華書局1999年版,第120、124、127頁。梁方仲編著:《中國歷代戶口、田地、田賦統計》,上海人民出版社1980年版,第135頁。

[12](宋)祝穆編:《宋本方輿勝覽》卷十,邵武軍,上海古籍出版社2012年版,第123頁。

[13](明)陳能修、鄭慶云、辛紹佐纂:嘉靖《延平府志》卷九,名宦劉滋傳,上海古籍書店1961年影印天一閣藏本,第2頁。

[14](明)夏玉麟等修,汪佃等纂:嘉靖《建寧府志》卷八,公署,明嘉靖二十年(1541)刻本,第7頁。

[15]《中國古今地名大辭典一冊》,商務印書館1931年版,第43頁。

[16]《中國地方志集成·福建府縣志輯》,民國《建甌縣志》卷六,城市,上海書店出版社2000年版,第12頁。

[17]徐曉望主編:《福建通史》 第四卷,明清,福建人民出版社2006年版,第300頁。

[18]吳邦才主編:《閩商發展史南平卷》,廈門大學出版社2016年版,第107頁。

[19](清)穆彰阿等修,李佐賢等纂:《大清一統志》卷四百三十一,建寧府,商務印書館(上海),1934年版,第25頁。

[20](清)穆彰阿等修,李佐賢等纂:《大清一統志》卷四百三十一,延平府,商務印書館(上海),1934年版,第23頁。

[22]《中國地方志集成·福建府縣志輯》,民國《建甌縣志》卷二十四,交通,上海書店出版社2000年版,第2頁。

[23]徐曉望:《明清東南海洋經濟史研究》,《洋口考察記》,中國文史出版社2014年版, 第196頁。

[24](清)孔自洙:順治《延平府志》卷三,經政志,順治十年(1653)刊本,第14-16頁。

[25][28]吳邦才主編:《閩商發展史》南平卷,廈門大學出版社2016年版,第107頁、第96頁。

[26](清)施鴻撰:《閩溪紀略》,《澄景堂史測》附閩溪紀略一卷,北京圖書館藏清康熙八年(1669)自刻本,第3頁。

[27](清)陳锳修,呂天芹、葉銘等纂:乾隆《順昌縣志》卷一,疆域,清乾隆三十年(1765)刻本,第5頁。

[29]《清實錄乾隆實錄》,卷八百七十三 。

[30]方彥壽、徐貫行主編:《閩北掌故》,《洋口“特種區”歸屬記趣》,福建人民出版社2001年版,第36頁。

[31]福建經濟年鑒編輯委員會:《福建經濟年鑒·1985》,福建人民出版社1985年版,第70頁。廳:即清代將新開發的地方設廳,是和縣平行的地方行政機構,其長官稱“同知”或“通判”。