家鄉史跡三題

陳支平

一、《泉港海港史跡》

我的家鄉是現在的泉州市泉港區。泉港區背山面海,北襟三山興化余緒,南接閩南漳泉之野,東則傲視溟海波濤。塗嶺筆架,列岡巒之體勢;峰城惠嶼,窮島澨之縈回。地處多個不同區域文化的交匯之所,物華天寶、精華集萃。歷代生業,亦田亦海,山海兼顧,堪稱勤奮熱土、廉讓之間。洵為中國海上絲綢之路的發源重地之一。

泉港作為中國海上絲綢之路的發源地,歷代先祖們與海洋產生了千絲萬縷的天然聯系。泉港元代鄉賢盧琦曾在《海賦》中寫道:“海之澤,廣大無涯,流行不息。蓋納百川而不泄者,海之量;載萬斛而不重者,海之力;潤下作咸者,海之性;卑以自居者,海之德;舟楫以濟不通者,是仁也;潮汐往來旦暮者,是其信。與天地以長存,歷萬古如一日。此海之所以為大也!”明代詩人鄉賢李愷曾詠頌家鄉海門的景色與生計:“海上曦車復遠征,扶桑子夜見蓬瀛。波濤萬頃黃金色,散與江村作小明。”“慈母望兒折柳,老妻抱兒掩扉。二月隴麥初熟,三春海蠘正肥。”大海之寬廣、厚德、仁信,讓一代又一代的泉港人陶醉般地依偎在大海的懷抱之中。

祖先們的足跡,給我們今天的泉港留下了許多彌足珍貴的物質和文化遺產。在這里,有先祖甘冒風濤走重洋所遺留下來的海商港澳碼頭;有煮海為鹽的鹽場曬埕;有海商和華僑回報家鄉所建造的宏偉民居和華僑街、華僑橋、南洋樓;有祈求家人出行出洋平安而崇拜的媽祖天妃神及東岳大帝、姑媽諸神;有勇于抗擊倭寇等外來入侵者的遺址與碑文;有生產外銷商品而遺留下來的瓷器及冶鐵舊址;有適應不同地域文化匯聚而來的“北管”“文管”“莆仙戲”“咸水腔薌劇”等;有適應清代以來政府對于海商貿易所設置的閩海關支關駐地,等等。時至今日,泉港人引為自豪的帆船制作技術,特別是先進于西方造船業數百年之久的水密隔艙技術,依然可以駕輕就熟,代有傳人。

習近平總書記指出:“如果沒有中華五千年文明,哪里有什么中國特色?如果不是中國特色,哪有我們今天這么成功的中國特色社會主義道路?”他深刻道出了中華民族的自信之源。2023年6月2日,他在北京出席文化傳承發展座談會并發表重要講話,向全黨全國人民提出了“建設中華民族現代文明”的偉大戰略號召。毫無疑問,總結和繼承、弘揚中華民族優秀文化是我們踐行習近平總書記關于建設中華民族現代文明的必經之路。正因為如此,政協泉港區委員會不失時機地組織人才,對泉港區域內的“海港史跡”開展全面的調查和整理研究,編寫成圖文并茂的《泉港海港史跡》一書。德莫大焉!

政協泉港委員會的同志希望我為《泉港海港史跡》寫一篇序言。我拜讀是書,對家鄉先祖們的敬畏之心曷勝言表,對撰寫《泉港海港史跡》的鄉賢們的敬佩之情油然而生。故敢借此一私的機會,謹向政協泉港委員會及參與《泉港海港史跡》編寫的同志,致以衷心的感謝!同時也預祝家鄉泉港日新月異、走向更為美好的未來!

二、《泉港金石錄》

中國人素以史籍古老又弘富而自豪,所謂三墳五典八索九丘,六經皆史也。然自近代西風東漸趨盛,不少思緒敏銳的學者,如新史學的倡導者梁啟超、新文化運動的旗手魯迅等,都指責中國的傳統史學,實為歷代帝王將相作家譜。有洋人意大利克羅齊者,更是提出“一切歷史都是當代史”的高論,意為以往的所有歷史,都得經各個時代的“當代人”以各自所處的社會文化立場予以解讀并傳播于世。如此一來,古人留給我們當今的引為自豪的歷史典籍,就不能不有些令人生疑了。

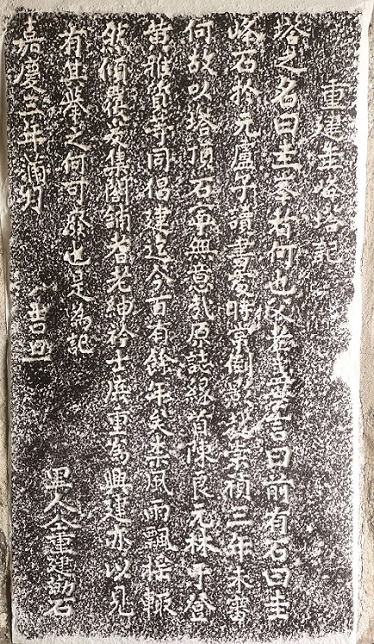

泉港大圣寺《重修大圣寺》石碑

梁啟超、魯迅及洋人的說法,雖然不能說全都具有振聾發聵之功,但是卻也不無道理。比如中國人所熟知的曹操和諸葛亮二人,就是言人人殊,仁智難于合一。至于歷代鼎革更替、成王敗寇之論,尤為中國歷史學的一種常識,不足為奇。或者可以說,越是接近廟堂豪門的歷史,越不可輕信。相比之下,那些接近基層社會、不見經傳的民間文字,更有可能是歷史事實的真正記述。這也許就是《莊子》所言的“每下愈況”的意思吧?宋人蘇洵云:“惟天下之靜者,乃能見微而知著”。原始見終,因小見大,可以無妄也。

見諸民間基層的金石碑銘,自然不是廟堂金石那般“建永世之業,流金石之功”的偉大豐碑,但是因其勒之于石,可以保存較長的年代,因此猶如墨子所說的“傳遺后世子孫者知之”的功效還是有的。但是隨著時間的推移,散立于民間基層的碑銘,較少得到良好的保護,受損不等。許多碑銘,或是漶漫不清,文字艱于辨識;或是成為斷石殘碑,難覓全璧;有的甚至淪為豬欄廁板、污穢不堪。致使這些珍貴的歷史記載見證實物正處在不斷散失消亡的窘境之中。繼絕存亡,端有賴于博物君子而又鍥而不舍者也!

近日,家鄉的黃建聰、黃惠龍、陳開登三位鄉賢,送來他們合作編撰整理的《泉港金石錄》一書。我粗粗翻閱之后,深深為他們的艱辛勞動和精心搜集整理家鄉珍稀金石文獻的獻身精神所感動。《泉港金石錄》共收錄有自宋元以來的碑銘多達百種之數。全書分為《碑記》和《墓志銘》兩大部分。絕大部分碑銘,均為地方志及其他文獻典籍所未曾收錄的,極富地方歷史文化學術價值,如其中的《蔡襄詩碑》《皇明邑侯繆公全海功德碑記》《重建圭峰塔記》等,彌足補闕史籍之憾。再如元代良吏及詩人盧琦的墓志銘、明代能吏及詩人李愷的墓志銘和明代廉吏郭良的墓志銘等,倍能增益鄉梓之光。嗚呼!家鄉有此學賢,吾等在外游子與有幸哉,與有榮焉!

黃建聰、黃惠龍、陳開登三位先生征序于我,我豈敢辭哉!拉雜寫下以上數言,聊以表達我對鄉賢們的敬佩之情。不妥之處,還望學賢方家多多指正見諒為幸!

《重建圭峰塔記》石碑

三、《界山南洋樓》

吾鄉位于原泉州府的最北邊,俗稱“惠安頭北”,現在的行政區劃是泉州市泉港區界山鎮。泉港區面臨大海,歷代生涯,亦田亦海。明清以降,隨著中國海上絲綢之路的拓展與變遷,東南沿海的居民,有逐漸遷移東南亞各地者。吾鄉的前輩也不例外,不避波濤遠走海外者不乏其人。吾鄉前輩雖然身在海外,但是始終未忘故土,竭盡余力,回報鄉梓。到了近代及民國時期,西風東漸之勢愈加猛烈,當家鄉遭遇危難艱苦歲月,僑匯成為維持祖家生計及應急的重要來源之一。而稍有寬裕的海外僑民,則逐漸在家鄉建造中西合璧的樓房,一是慰藉思鄉的殷殷情懷,二是可為家鄉的親人構筑稍具體面而又足以遮風避雨的華廈,為故土增添壯麗的景色,這就是“南洋樓”。留在我心中的兒時記憶,界山鎮一地,大大小小的南洋樓,總該有不下千座之數吧?

界三南洋樓

2023年6月2日,我有幸應中共中央宣傳部之邀,到北京參加文化傳承發展座談會,聆聽了習近平總書記在座談會上的重要講話。習近平總書記指出,中華優秀傳統文化有很多重要元素,共同塑造出中華文明的五大突出特性。這就是中華文明具有突出的連續性、突出的創新性、突出的統一性、突出的包容性和突出的和平性。我們從家鄉南洋樓的形成歷程及其文化蘊涵中,就能真真切切地感受到習近平總書記所指出的中華文明五大突出特性的科學性和戰略指導性。中華文明的連續性,造就了我們的祖先前赴后繼、不畏艱難地創業拼搏;中華文明的創新性,促進了前輩們從傳統的農業進拓到工商等各個行業并且不斷取得成功;中華文明的統一性,維系著海外僑胞與故土千絲萬縷的聯系,歷久而彌新;中華文明的包容性,激發了海外僑胞會通中西文化,互通有無、取長補短,南洋樓的建造就是這種包容性的典型代表之一;中華文明的和平性,更是涌動出無數的海外游子為所在各國各地作出了無可替代的奉獻,加深了故土之國與所在國的友好聯系。我們現在所看到的南洋樓,她身上所承載的歷史價值與家國情懷,應當是萬古長青的!

宗人金山校長,司鐸解歸,醉心于家鄉文化的追尋與弘揚,近年來,更是專注于華僑歷史與南洋樓文化的研究工作。他以年逾花甲之身,走街串巷,探訪尋覓,把界山鎮現存并且品質良好的二百余座南洋樓,一一進行溯源剖析,拍照取圖,撰寫概要,終于完成了《界山南洋樓》一書。觀覽是書,家鄉前輩們遠走異國艱難創業之路明矣;觀覽是書,海外僑胞滿滿的家國情懷洋溢于書圖矣;觀覽是書,吾鄉優秀傳統文化足于啟迪后生者多矣!

金山校長征序于余,余先輩也曾遠赴海外,敝身份亦應屬僑眷,如此份內之事,余又何敢辭?汗顏綴上以上數言,一以思念先輩的不朽業績,二是感嘆金山校長等各位鄉賢為響應習近平總書記關于建設中華現代文明的偉大戰略號召,做出了一件實實在在的好事。我相信,《界山南洋樓》一書的印行出版,必將為繼承和弘揚家鄉的優秀傳統文化,作出不可估量的貢獻。

(本文原載于《炎黃縱橫》2024年第5期,作者廈門大學教授、博士生導師)