“七閩”二重證據考

汪征魯

一、“七閩”文獻考釋

《山海經·海內南經》首提“閩”,經本人考證其特指福建新石器時代晚期、福建東南沿海地帶、曇石山文化下的先民。其后轉化為地名。[1]

繼之出現的是《周禮》首提的“七閩”。關于《周禮》成書的時間和所反映的內容,現在的主流觀點是,其反映了周朝的禮儀制度和官制,并在戰國、秦漢時期經過整理和補充,形成了后來的版本。其內容之時間范圍可以定在有周一朝。[2]

《周禮注疏》卷33《夏官司馬下》:“職方氏,掌天下之圖,以掌天下之地,辨其邦國、都鄙、四夷、八蠻、七閩、九貉、五戎、六狄之人民與其財用、九谷、六畜之數要,周知其利害。”[3]其意為:職方氏掌管天下的地圖,以掌握天下的土地,辨別各諸侯國、王畿內的采邑、四夷國、八蠻國、七閩國、九貉國、五戎國、六狄國的人民,以及他們的財物、九谷、六畜的數目,遍知他們的有利和不利的條件所在。

由《山海經》的“閩在海中”,即“在海中的一閩”,到《周禮》的“七閩”,透露出兩個信息:一、“閩”是獨立的、單純的閩,即是閩族;二、這里由新石器時代晚期至夏初的單獨的“閩”至周朝的“七閩”,當然是指閩地擴大了、閩族增多。

《十三經注疏》書影

又《周禮注疏》有云:“司隸,中士二人、下士十有二人、府五人、史十人、胥二十人、徒二百人……閩隸百有二十人。”其意為:司隸官府有中士二人、下士十二人、府五人、史十人、胥二十人、徒二百人……閩地罪徒服役者有一百二十人。由此可知,如果“閩”是中原夏王朝文明對阻隔重重、相對朦朧的福建東南沿海曇石山文化先民的稱謂,那么“七閩”已是與中原周王朝直接交往的、處于福建七個地區的族群,“閩隸”就是明證。

二、“閩越”之文獻考釋

(一) 經檢索,“閩越”一詞,系司馬遷在《史記·東越列傳》[4]中首次提出來的,繼之東漢班固的《漢書·西南夷兩粵朝鮮傳》[5]一承“閩粵(越)”之說。

(二)所謂百越之稱有揚越、甌越、南越、西甌、駱越、滇越、海南黎族。按慣例,其前一個字都是指地名,即揚越是古揚州之越;甌越為浙南甌江流域之越;南越為漢南越國地區之越;西甌,現今廣西、廣東西部及越南北部一帶之越,“西甌”則省略了“越”字;駱越,主要指今廣西、廣東西部及越南北部地區之越;滇越,主要指今天云南、越南北部地區之越。海南黎族,則前為地名,后為族名。若按此慣例,則“閩越”,應為今福建地區之越。

(三)《史記·東越列傳》,“東越”下又可分為“閩越”和“甌越”。這里“東”對應“閩”“甌”,即“東越”總括“閩越”和“甌越”,亦可證明這里“閩”“甌”為地名。

(四)《史記·東越列傳》有稱閩越國之“越人”者,而無稱閩越國之“閩人”。前者之例:“閩越王無諸及東海王越者,其先皆越王勾踐之后也……漢擊項籍,無諸、搖率越人佐漢。”又“至建元三年,閩越發兵圍東甌。東甌食盡,困,且降,乃使人告急天子。天子問太尉田蚡,蚡對曰:‘越人相攻擊,固其常,又數反覆,不足以煩中國往救也。自秦時棄弗屬。’”其意為:到了漢武帝建元三年,閩越出動軍隊圍攻東甌。東甌糧盡受困,即將投降,就派人向漢天子告急。天子就此事詢問太尉田蚡,田蚡奏對曰:“越人之間相互攻打,本來是常有的事,其態度又反復無常,不值得煩擾中國前去救援。從秦朝就開始拋棄他們,不把他們當作屬國。”這里,司馬遷將“閩越”“東甌”皆視為“越人”。

(五)“閩”“越”之辨。“漢五年,復立無諸為閩越王,王閩中故地,都東冶。孝惠三年,舉高帝時越功,曰閩君搖功多,其民便附,乃立搖為東海王,都東甌,世俗號為東甌王。”意為:漢高祖五年(前202),重新將無諸立為閩越王,讓他在閩中舊地稱王,定都東冶。漢惠帝三年(前192),列舉高帝時越人的功績,認為閩君搖的功勞很多,他的民眾愿意依附他,于是立搖當東海王,定都東甌,世俗稱他為東甌王。前一句,“王閩中故地”,“閩”為地名。后一句,“舉高帝時越功”,“越”即越人,只有人才可謂有功。

(六)據《史記·東越列傳》《漢書·西南夷兩粵朝鮮傳》,早在戰國就已存在閩越國,其存在的時間已不可考,典籍記載最早的閩越國君主為閩越王無諸及東海王搖,二者歷經戰國、秦、漢初。漢高祖于漢五年(前202)復立無諸為閩越王;漢惠帝于孝惠三年(前192)立搖為東海王。又漢武帝于元封元年(前110)冬開始攻打東越王余善,余善為部眾所殺,閩越國亡,隨即徙其民于江淮之間。漢代閩越國從公元前202年至公元前110年,共計92年。

(七)在漢閩越國存在的92年中,其與外部及自己內部發生多次戰爭,計有與秦朝的戰爭、與項籍的戰爭、閩越與東甌的戰爭、閩越與南越的戰爭、閩越與漢王朝的戰爭,但是始終未見越人與閩人的戰爭,不僅《史記》《漢書》未見,在其他史料中也未見。這說明,當時閩越國的國民均稱為越人,并無閩人之稱,“閩”只是地名。

(八)《史記·東越列傳》謂:“閩越王無諸及東海王搖者,其先皆越王句踐之后也,姓騶氏。秦已并天下,皆廢為君長,以其地為閩中郡……詔罷兩將兵,曰:‘郢等首惡,獨無諸孫繇君丑不與謀焉。’乃使郎中將立丑為越繇王,奉閩越先祭祀。”其意為:“閩越王無諸與越東海王搖,他們的先輩都是越王句(勾)踐的后裔,姓騶……天子下詔書,讓王恢和韓安國的軍隊停止軍事行動,說:‘東越王郢等首先作惡,只有無諸的孫子繇君丑沒有參與這個陰謀。’天子便派郎中將去立丑當越繇王,奉行對閩越王的祭祀之禮。”又“太史公曰:‘越雖蠻夷,其先豈嘗有大功德于民哉,何其久也!歷數代常為君王,句踐一稱伯。然余善至大逆,滅國遷眾,其先苗裔繇王居股猶尚封為萬戶侯,由此知越世世為公侯矣,蓋禹之余烈也’。”其意為:太史公說:“越國雖是蠻夷,他的祖先難道曾經對人民有很大的功德?為何世代相傳如此之久?經歷了幾代都常常當君主,而句(勾)踐竟一度稱伯。然而余善竟然做出大逆不道的事情,國家被消滅,人民被遷徙。他們祖先的后代子孫繇王居股還被封為萬戶侯,由此可知,東越世世代代都當公侯。大概這就是大禹所留下的功業吧。”這說明,由戰國后期至西漢武帝時期存在的閩越國,自始至終都是勾踐的嫡系后裔任君主,均祭祀大禹、勾踐以降的閩越國祖先。

如此,司馬遷對其所創的“閩越”一詞,明矣,“閩越”與“東甌”(亦稱“甌越”)均為“東越”,二者均屬越族,即由“越人”構成的。所謂“閩越”為閩族與越族的合稱,非是。

三、“七閩”考古資料考釋

(一)福建新石器時代末期文化

曇石山文化屬福建新石器時代晚期文化,距今5500—4000年,即其下限已進入夏朝初始。之后,距今4000—3500年之間,出現了在閩江下游及閩東沿海、閩西北山區、閩南沿海地區的三種年代相近而文化內涵雖不盡相同又彼此開始交流的新文化類型。由于當時尚未發現有青銅器,生產工具主要為磨制的石器,福建考古界又稱之為新石器時代末期文化。

1、閩江下游及閩東沿海地區的新石器時代末期文化

其典型遺存有:福建福清東張遺址中層,時間為殷商至周初,主要考古資料有《福建福清東張新石器時代遺址發掘報告》[6] ;曇石山遺址上層,距今4000—3500年間,主要考古資料有《閩侯縣曇石山遺址第八次發掘報告》[7] ;莊邊山遺址上層,距今4000—3500年左右,主要考古資料有《福建閩侯莊邊山遺址發掘報告》[8] 《閩侯莊邊山新石器時代遺址試掘簡報》[9] ;福建霞浦黃瓜山遺址,距今4300—3500年,主要考古資料有:《福建霞浦黃瓜山遺址發掘報告》[10] 《福建霞浦黃瓜山遺址第二次發掘》[11] 《霞浦黃瓜山遺址調查簡報》[12]。

首先,這一類文化與曇石山文化有質的差別。《閩侯曇石山遺址第八次發掘報告》結語有云:“至于曇石山遺址的三期遺存,前七次的發掘者基本上均將其歸并于曇石山文化之中,但通過閩江下游閩侯溪頭、莊邊山以及閩東霞浦黃瓜山諸遺址的發掘之后,已經越來越清楚地顯示出,這類以橙黃陶、赭衣陶及赭彩陶為特征的文化遺存,與曇石山文化的陶器群存在較大的甚至是質的差異,不應當將其包容于曇石山文化之中。據目前所積累的資料,可以看出與此相類同的文化遺存有莊邊山遺址上文化層、福清東張遺址中文化層和霞浦黃瓜山遺址的上、下兩文化層。其中以黃瓜山遺存最具代表性,我們認為可將其稱作黃瓜山文化。”[13]

其次,這類文化的分布區域與曇石山文化的分布區域不盡相同,前者更為廣泛。《福建閩侯莊邊山遺址發掘報告》結語認為:“結合田野調查資料可以看出,以莊邊山上層為代表的這類文化遺存,其分布區域同曇石山文化亦不盡相同。調查中發現較多且較集中的主要在閩東地區及閩江下游一帶。而以幾何線條組成彩繪圖案,并以此作為陶器裝飾特征的文化因素,卻在廣泛的區域發現:北部可達浙東南的甌江流域,南抵閩南沿海地帶,西近武夷山脈北段東翼地區,東部隔海相望的臺灣西海岸的鳳鼻頭等遺址中也有類似的發現。反映了此類遺存的分布區域或文化影響面較曇石山文化更廣泛得多。”[14]

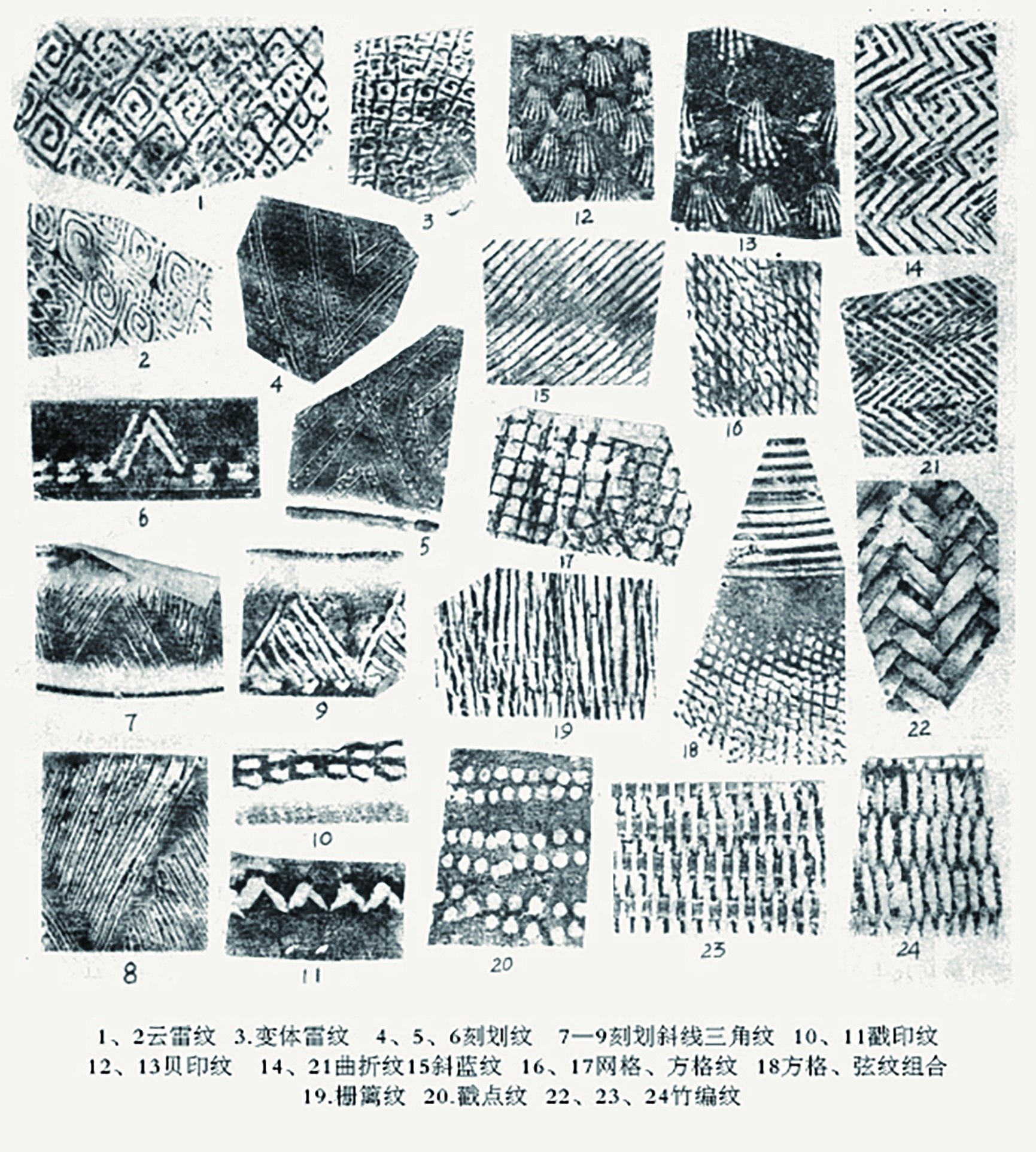

黃瓜山遺址上層出土的陶片紋飾拓本

特別是黃瓜山文化還體現出了一種南部與北部、東部與西部二重滲透與交流。林公務、焦天龍、范雪春等認為:“自黃瓜山遺址第一次發掘以來,研究者們已經注意到,以黃瓜山遺址為代表的遺存廣泛分布于閩江至甌江流域的沿海地帶,并提出了‘黃瓜山文化’或‘黃瓜山類型文化’的命名。本次發掘進一步豐富了這一文化的內涵,在確定其年代范圍、經濟形態和區域交流形態等問題上尤其取得了較大的突破。”“黃瓜山文化也接受了同時期福建內陸地區的文化較多的影響。以邵武縣斗米山遺址上層和光澤馬嶺墓葬為代表的‘馬嶺類型文化’,年代上基本與黃瓜山文化同時,其陶器群以施黑色陶衣為特征,部分器物的形態特征也與黃瓜山文化類似。這些現象表明,在新石器時代末期,福建沿海與內陸地區的交流明顯加強,沿海地區的文化日益受到內陸地區文化的影響。”[ 15]

可知,由曇石山文化至黃瓜山文化,雖處于一個先后序列,但二者已有質的不同。兩種文化就開放性而言,曇石山文化相對封閉、獨立,[16]而黃瓜山文化(或稱“東張文化”)相對開放、交融。凡開放、交融的文化,先進的生產方式及文化每每同化落后的生產方式及文化。

2、閩西北山區新石器時代末期文化

其典型代表為閩西光澤馬嶺諸遺存,距今約4000—3500年,考古資料有《福建光澤新石器時代遺址調查簡報》[17] 《福建光澤新石器時代遺址的調查》[18]《福建省光澤縣古遺址古墓葬的調查和清理》[19]。

對此,林公務認為:“馬嶺類型這批陶器群在陶系、器類組合及其形態、裝飾風格等方面都具有強烈的特征,并在閩西北地區有著廣泛的代表性。從近幾年的文物普查資料看,尤以富屯溪以東如浦城、松溪、建陽、崇安、光澤、邵武諸縣為最普遍。有些地方有成批的完整器出土,如光澤的漢坪山、建陽小湖、邵武洋坑等,但多數調查材料尚未發表。在浙江西南山地也有廣泛的分布。如馬嶺類型陶器中的長嘴盉、鬶口單扳罐、高領罐、圜底盂等與浙江江山南區肩頭弄遺存的同類陶器無論胎質、造型及其紋飾都是幾近雷同[20],說明了它們大體上都應當屬于同一個區域內的同一個文化類型。也即表明了,馬嶺類型的分布范圍,其中心區域應在浙西南山地和閩北地區……器物形態的某些因素也類似于馬橋中層[21] ……據此,我們可以推測,馬嶺類型的年代大體在距今4000—3500年這個幅度內。”[22]

一般認為,閩西北山區,距今5000—4000年前的牛鼻山文化與距今4000年的馬嶺文化之間有一定的傳承關系。西北的牛鼻山文化與東南的曇石山文化同時,二者有明顯的差異,但與毗鄰的江西、浙江等地同時期的有相似之處。[23]而馬嶺文化在這“500年間”的過渡期中,其已為浙江西南山區的同時期文化完全同化,二者大體上都應當屬于同一區域內的同一文化類型,亦即馬嶺文化類型的中心區域在浙西南山區和閩西北地區。如此,這一文化類型下的居民當為單純而統一的種族,即越人。

3、閩南沿海地區新石器時代末期文化

其典型代表為蟻山—墓林山文化類型,距今4000—3000年,考古資料有《福建惠安涂嶺新發現的古文化的遺址(蟻山遺址)》[24] 《云霄縣尖子山貝丘遺址(墓林山遺址)》[25] 蟻山—墓林山文化,是由考古調查發現的比較單純的蟻山遺存及文化內涵相對復雜的墓林山遺存相結合而初步確立起來的。

林公務認為:“該類型陶器裝飾中寬帶狀及卵點狀紅彩,與曇石山文化后期的彩陶風格頗為近似,有些器類亦相類同。因此,可推測其上限年代大體與曇石山文化的下限年代相銜接,即距今4000年左右。下限年代根據較單純的蟻山遺存,估計亦在距今3500年左右。而墓林山的內涵要復雜得多,根據某些層位中已發現青銅镢、青銅殘片、原始瓷……顯然應歸屬于閩南地區青銅文化之中。”“莊邊山上層類型與同一地域的曇石山文化關系,已如上述差異較大,盡管在其內涵中,確也有某些曇石山文化因素存在,如釜、豆等,說明曇石山文化對其的傳播影響是存在的,但目前材料還不足以反映二者之間存在直接的傳承發展關系。莊邊山上層類型與幾乎同時的馬嶺類型、蟻山—墓林山類型相比較,同前者關系密切而同后者差異較大。”[26]

以上可知,蟻山—墓林山文化類型的年代大體在距今4000—3000年,其存在的年代與莊邊山文化、馬嶺文化稍有異。蟻山—墓林山文化類型源于曇石山文化,而莊邊山文化與曇石山文化之間并沒有直接的傳承發展關系,故其后來發展異于莊邊山文化,而馬嶺文化與莊邊山文化后來的發展相似。

對此,林公務有一個鳥瞰式的總結:“新石器時代末期,以閩江下游及東部沿海為中心的莊邊山上層類型,盡管在年代上是繼曇石山文化之后,但在整個陶器群的陶質、陶色、器物形態、裝飾風格諸方面所反映出的文化面貌及特點,與曇石山文化卻有著質的差異,很難說明二者間有直接的文化淵源關系。它很可能是東北部地區(閩東北至浙南地段)的新石器時代文化逐步南進、滲透,并部分地吸收曇石山文化因素而形成的新的文化類型。而閩江上游即福建西北部的馬嶺類型,有可能源于當地的新石器時代晚期文化(如牛鼻山遺存),但受到來自東北地區的文化影響卻是顯而易見的,因而同莊邊山上層類型的關系十分密切。這二者似乎都有些自北而南并駕齊驅的形勢。與此同時,在閩南沿海地區形成的蟻山—墓林山類型,則更多地繼承了本地區的文化傳統,有許多跡象表明,它有可能就是曇石山文化的去向。如果這一推論有可能在不遠的將來得以證實的話,那么,我們才可以說,大約從新石器時代末期開始,北部內陸地區的先進文化已經向南推進、傳播,并給予南部沿海地區以深遠的影響,從而顯示出自北而南的文化發展流動趨勢。”[27]

(二)“七閩”青銅時代文化

福建的青銅器文化的出現是比較晚的,其上限年代不早于公元前1300年,比中原青銅器文化的出現大約晚了五個世紀。[28]

1、以閩江下游為中心的黃土侖類型

黃土侖類型的前一階段。

典型遺址為閩侯黃土侖青銅文化遺址,距今3250年左右的商代晚期,考古資料有《福建黃土侖遺址發掘簡報》[29]。

《福建黃土侖遺址發掘簡報》結語謂:“黃土侖遺址的墓葬隨葬品絕大多數是火候較高、攙有少量細砂的泥質灰色硬陶器。這批陶器表現出強烈的仿銅作風,具有品種豐富、制作精美、造型獨特等鮮明的地方特色……又鑒于存在燒結的廢次品的現象,我們認為黃土侖陶器應是本地燒制的,它們代表了閩江下游一種受中原商周青銅文化影響而具有濃厚地方色彩的文化遺存。”“與江西吳城、湖北崇陽等地商代晚期至西周早期的文化遺存比較:江西清江商代幾何印紋陶器的特點是以圜底或圜凹底器為普遍,‘罐類器盛行折肩’,紋飾則以‘中型工整印痕深,纖細流暢而先后并存的云雷紋和回字紋’為特色”,[30]這些特點,同樣為黃土侖印紋陶器所具備。從具體器物看,黃土侖陶器中帶柄雷紋圜底罐、侈口圜凹底雷紋罐與江西萬年肖家山遺址商末到西周早期的同類器物十分相似;而黃土侖遺址M17出土的陶鼓則與湖北崇陽縣出土的商代銅鼓[31] 在造型上有相似之處。”“經北京大學考古專業實驗室對黃土侖印紋陶文化層中采集的木炭標本進行碳十四測定,結果為公元前1300±150年,相當于距今3250年左右的商代晚期。為我們判定這批墓葬的相對年代提供了科學的參考數據。福建境內如光澤、東張、南安大盈等遺址出土的青銅器[32]上,每每發現裝飾有類似黃土侖印紋陶的紋樣如雷紋、回紋,因此,我們認為黃土侖印紋陶遺存與本省青銅文化之間存在著十分密切的聯系。”[33]

印紋硬陶觚形杯(黃土侖文化)

印紋硬陶鬶形壺(黃土侖文化)

以上可知,黃土侖文化的前一階段處于中原商代晚期;它們代表了閩江下游一種受中原商、周青銅文化影響而具有濃厚地方風格的文化遺存;出土陶器大多是火候較高、攙少量細砂的泥質灰色硬陶,具有強烈的仿銅作風;目前此類遺存尚未發現青銅器;某些器物與江西吳城、湖北崇陽等地商末到西周早期出土的同類器物相類。

黃土侖類型的后一階段。

典型遺址為:福清東張遺址上層,其年代約當于西周晚期,考古資料有《福建福清東張新石器時代遺址發掘報告》[34] ;福州浮村遺址下層,其年代為西周早期至春秋戰國時期,考古資料有《福州浮村遺址的發掘》[35];閩侯溪頭遺址上層,其年代為西周早期至春秋戰國時期,考古資料有《閩侯溪頭遺址第二次發掘報告》[36]。

印紋硬陶把杯(黃土侖文化)

對此,林公務認為:“目前從零星的資料中,也還能反映出這一階段文化內涵中的幾大突出特點:首先,在生產工具方面,雖仍以石器、骨器為主,但青銅器已經出現。盡管數量不多,并均屬小型工具,但卻具有劃時代的意義。從東張上層出土的青銅器殘片觀察,表明這些青銅器還不可能是青銅時代最初的產品。其次,在生活用具方面,則是出現了釉陶和原始瓷器,并從而成為這一階段文化遺存的最重要標志之一。第三,在這類遺存的部分器物上(往往是口沿、鋬耳上),常發現一些類似文字的刻劃符號。第四,印紋硬陶的紋飾明顯增多,以工整、纖細為主要風格,其中方格紋、席紋最為普遍,同時出現了較多的復合紋飾。”“另外,這時期還有一個重要而突出的特點是,在東張上層、曇石山上層發現的帶有乳釘的原始瓷豆、溪頭上層發現的原始瓷盂等,廣見于江浙地區的土墩墓隨葬器中,這些器物有著明顯的時代和地域特征。由此反映了黃土侖類型的后一階段,即大體從西周早期開始,土墩墓所代表的吳越文化已經向南拓展,對福建土著文化以強烈并具有普遍性的影響。”[37]

以上可知:后一階段大體在有周一朝;代表性的器物有小型青銅器、釉陶和原始瓷器;以土墩墓為代表的吳越文化已基本同化了閩江下游的土著文化。

印紋硬陶鼓形器(黃土侖文化)

2、閩西北山區光澤白主段類型、浦城管九村土墩墓群類型

其典型代表有光澤白主段類型,時間為商代晚期至春秋戰國,考古資料有《福建省光澤縣古遺址古墓葬的調查和清理》[38] ;浦城縣管九村土墩墓群類型,時間為西周至春秋時期,考古資料有《福建浦城縣管九村土墩墓群》[39] 。

林公務認為:白主段“這一類型文化在前一階段的陶器群中,有部分文化因素(折肩尊、束頸廣腹罐等)可能就來自西北部地區的吳城文化,表明這一階段所受到的外圍文化的影響主要來自西北部。而后一階段,從釉陶、原始瓷器的出現以及它們的形體特點中,可以看出它顯然是東北部土墩墓文化南下拓展、浸染的結果,這種釉陶、原始瓷雖然也在閩江下游地區以及閩西地區有所發現,但數量遠不及白主段類型。”“白主段類型同閩江下游黃土侖類型的關系十分密切。在陶系構成方面二者大體相同,在器物種類中,如形器、折肩尊、單鋬或雙鋬罐等極為相似,而在陶器裝飾特點方面更是相仿佛。兩者在使用釉陶、原始瓷器以及青銅器方面,都發生在各自類型的后一階段,表明它們在使用時間上也是同步的,這種種跡象說明它們之間的關系正如新石器時代末期的馬嶺類型同莊邊山上層類型一樣猶如一對親兄弟……如果說在馬嶺類型時期,它同莊邊山上層類型還沒有構成同一個考古學文化的話,那么,到了白主段類型這個時期,閩江上下游的這兩個文化類型——白主段類型同黃土侖類型大體上已經溶為一個文化了。”[40]

楊琮更進一步認為:“在西周時期,不僅福州地區,而且是在整個閩江流域地區、浙江大部分地區以及皖南地區的文化均已趨同了,形成了一個范圍較大的文化圈,而且這個文化圈的物質文化非常一致,我們從最基本的陶瓷文化來看:浙江、福建的大部分地區和皖南地區、贛東地區,都是流行造型、風格十分相近的幾何印紋硬陶器。福州地區的商代晚期的黃土侖文化中的特色極為鮮明的印、刻紋陶器,到西周以后已經式微。到了西周時期,原始青瓷器也開始進一步流行了,同時,在福州及閩江流域各地區的原始青瓷的造型、風格也趨于相同;而青銅器的造型、風格亦十分一致,與全國其他地區諸侯國的青銅器文化不同的‘越式’青銅器文化業已形成。從喪葬習俗上看,這些區域都是土墩墓的流行區域。因此,從考古學文化上來認定,到了西周時期,浙江大部、福建大部及安徽南部區域,越族文化圈已經形成。”“回過頭來,我們再看福州和閩江流域的閩中人民,西周至春秋時期的考古資料已經明確無誤地證明了他們與浙江、皖南地區的人民都屬于同一民族——越族。”[41]

3、閩南沿海地區的浮山類型

其典型代表有:南靖縣城郊的浮山遺址,西周時期,考古資料尚未發表[42] ;南安大盈遺址,商代晚期,考古資料有《福建南安大盈出土青銅器》[43] ;南安豐州獅子山遺存,商代晚期,考古資料有《福建晉江流域豐州地區考古調查》[44]。

前面,林公務指出:作為福建新石器時代末期文化,“在閩南沿海地區形成的蟻山—墓林山類型,則更多地繼承了本地區的文化傳統,有許多跡象表明,它有可能就是曇石山文化的去向。”“而墓林山的內涵要復雜得多,根據某些層位中已發現青銅镢、青銅殘片和原始瓷以及部分器物的特點和閩南地區晚于這類遺存的‘浮山類型’遺物相類同的現象分析,說明墓林山遺存的后期已進入青銅時代,其下限年代大約要到西周時期。”“(浮山類型)南部與之毗鄰的廣東東北部地區如饒平、普寧、大浦等地也是重要區域。廣東的同志作了不少工作,并以饒平浮濱發現的墓葬資料為代表,稱之為‘浮濱類型’[45] 。的確,它們在石制工具、陶瓷器方面顯露出的文化面貌的一致性是很明顯的……相信在不會太長的時間內,有可能把它們作為同一個文化共同體而統一起來。”“(浮山類型)在陶瓷器方面反映出的群體特征看,它畢竟同閩江下游的黃土侖類型、閩江上游的白主段類型有著明顯的差異,它們分屬于不同的考古學文化。”[46]

鄭輝、陳兆善認為:“相當于商代晚期到西周中期……這時期九龍江流域和粵東地區實際上屬于一個大的文化系統。而同時期閩江中下游地區則流行面貌完全不同的黃土侖類型遺存。”[47]

由上可知,早先閩南新石器時代末期的蟻山—墓林山類型在很大程度上繼承了此一地區新石器時代晚期的曇石山文化類型,而其墓林山類型又在之后演化為這一地區青銅時代的浮山文化,而這一文化與粵東地區的浮濱文化為同一類型的文化,從而與同一時期福建其他地區趨于統一的越文化大相徑庭。

綜上所述,處于福建東南沿海一帶的屬新石器時代晚期的曇石山文化在考古文化學上源自早期的馬祖亮島文化、中期的平潭殼丘頭文化,其為具有貝丘文化特點的海洋性文化。由于地理的阻隔及生活方式方面的原因,長期相對封閉,保持了其固有的特性。這一文化下的族群被夏初中原文化稱之為“閩”。

自新石器時代末期,北方,即浙江、江西方向先進文化漸次南下,開始出現了深層的文化交流,曇石山文化為東張遺址中層類型、莊邊山遺址上層類型及黃瓜山文化類型所取代。在北方文化南下的同時,閩西北山區的馬嶺文化與閩江下游的黃瓜山文化等,也加速東西向的交流。

至中原的西周時期,福建進入青銅時代,閩江下游的黃土侖文化與閩江上游及福建西北山區的白主段文化基本合而為一,為越文化。在古代,文化的融合,實際上就是族群的融合,在上述福建大部分地區的居民已為越人。

在閩南九龍江流域,新石器時代末期的蟻山—墓林山文化反而源于那一地區的曇石山文化,然其進入青銅文化時代,與粵東的文化相交流形成了浮山文化,類同于粵東的浮濱文化,而與福建大部分地區的越文化相異。

《周禮》中所謂的“七閩”,系“閩”已由當時族群名轉化為地名,“七閩”即后來福建的七個地區,引申為福建七個地區的越人。司馬遷后來將之正名為“閩越”“東越”,可以佐證。

閩南九龍江流域的浮山文化與今廣東東部的浮濱文化相融合,故不在”七閩”越文化之內。

(本文原載于《炎黃縱橫》”雜志2024年5期,作者為福建師范大學社會歷史學院教授、博士生導師)

注:

[1][16][23] 汪征魯:《“閩在海中”二重證據考》,《炎黃縱橫》2024年第2期。

[2]參見彭林:《<周禮>的主體思想與成書年代研究》,中國人民大學出版社2009年版。

[3](清)阮元校刻:《十三經注疏》卷33《周禮注疏》,中華書局1980年8月第1版,第861頁。

[4]《史記》卷114《東越列傳》,中華書局,1962年6月第1版,第2979-2984頁。

[5]《漢書》卷95《西南夷兩粵朝鮮傳》,中華書局1962年6月第1版,第3859-3869頁。

[6]福建省文物管理委員會:《福建福清東張新石器時代遺址發掘報告》,《考古》1965年第2期。

[7]福建省文物局主編:《閩侯縣曇石山遺址第八次發掘報告》,科學出版社2004年版,第107、108頁。

[8][14]福建省博物館:《福建閩侯莊邊山遺址發掘報告》,《考古學報》1998年第2期。

[9]福建省文管會:《閩侯莊邊山新石器時代遺址試掘簡報》,《考古》1961年第1期。

[10]福建省博物館:《福建霞浦黃瓜山遺址發掘報告》,《福建文博》1994年第1期。

[11][15]福建博物院:《福建霞浦黃瓜山遺址第二次發掘》,《福建文博》2004年第3期。執筆:林公務、焦天龍、范雪春。

[12]范雪春:《霞浦黃瓜山遺址調查簡報》,《福建文博》1989年1-2期合刊。

[13]福建省文物局主編:《閩侯縣曇石山遺址第八次發掘報告》,科學出版社2004年版,第107頁。

[17]曾范:《福建光澤新石器時代遺址調查簡報》,《考古通訊》1955年第6期。

[18]福建省文物管理委員會:《福建光澤新石器時代遺址的調查》,《考古學報》1975年第1期。

[19][38]福建省博物館等:《福建省光澤縣古遺址古墓葬的調查和清理》,《考古》1985年第2期。

[20]牟永杭、王兆廷:《江山縣南區古遺址墓葬調查試掘》,《浙江省文物考古研究所學刊》1981年。

[21]《上海馬橋第一、二次發掘》,《考古學報》1979年第1期。

[22][26][27][37][40][42][46]林公務:《福建境內史前文化的基本特點及區系類型》,載福建省博物館編:《福建歷史文化與博物館學研究》,福建教育出版社1993年版,第77、78頁,第79、80頁,第85頁,第81、82頁,第83、84頁,第79、94頁,第85、79、84頁。

[24]林聿亮、林公務:《福建惠安涂嶺新發現的古文化的遺址(蟻山遺址)》,《考古》1990年第2期。

[25]鄭輝:《云霄縣尖子山貝丘遺址(墓林山遺址)》,《福建文博》1988年第1期。

[28]參見俞越人:《福建南安發現的青銅器和福建的青銅器文化》,《考古》1978年第5期。

[29][33]福建省博物館:《福建黃土侖遺址發掘簡報》,《文物》1984年第4期。

[30]江西省博物館:《江西清江吳城商代遺址發掘簡報》,《文物》1975年第7期。江西省博物館:《江西地區陶瓷器幾何拍印紋欄綜述》,《文物》1976年第9 期。

[31]鄂博、崇文:《湖北崇陽出土的一件銅鼓》,《文物》1978年第4期。

[32]莊錦清、林華東:《福建南安大盈出土青銅器》,《考古》1977年第3期。

[34]福建省文物管理委員會:《福建福清東張新石器時代遺址發掘報告》,《考古》1965年第2期。

[35]《福州浮村遺址的發掘》,《考古學報》1958年第2期。

[36]《閩侯溪頭遺址第二次發掘報告》,《考古學報》1984年第4期。

[39]福建省博物院、福建省閩越王城博物館:《福建浦城縣管九村土墩墓群》,《考古》2007年第7期。

[41]汪征魯、薛菁主編,楊琮撰:《福州通史·先秦卷》,即將由商務印書館出版。

[43]莊錦清、林華東:《福建南安大盈出土青銅器》,《考古》1977年第3期。

[44]《福建晉江流域豐州地區考古調查》,《考古》1961年第4期。

[45]丘立誠等:《廣東饒平縣古墓發掘簡報》,《文物資料叢刊(8)》,文物出版社1984年版。

[47]鄭輝、陳兆善:《九龍江流域先秦文化發展序列的探討》,見福建省博物館編:《福建歷史文化與博物館學研究》,福建教育出版社1993年版,第93頁。