話說國恥《馬關條約》

汪毅夫

《馬關條約》是中國的國恥,是中國人民愛國主義教育的反面教材。

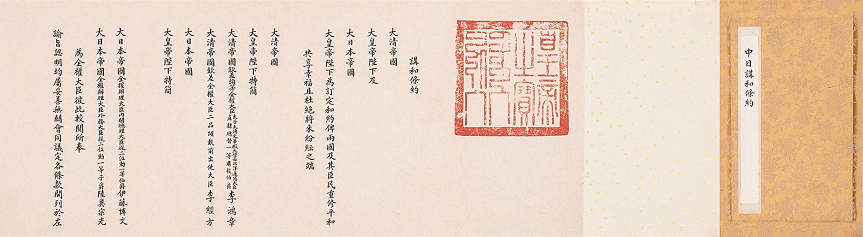

1895年4月17日,農歷三月二十三,腐敗無能的清廷被迫派代表李鴻章在日本馬關(今日本下關市)春帆樓同日本代表伊藤博文簽訂了《中日講和條約》,由于下關古名赤間關,日語“間”的讀音近于漢語的“馬”,中譯名赤馬關簡稱馬關,所以《中日講和條約》通常稱《馬關條約》。

《中日講和條約》(作者供圖)

雙方設定:

1895年5月8日(農歷四月十四)為雙方批準、換約的日期。附帶言之,《馬關條約》簽訂的農歷三月二十三日和換約的新歷5月8日,都是國恥紀念日,都是海峽兩岸全體中國人心里永遠的痛。2018年農歷三月二十三日恰是新歷5月8日,這一天恰是兩個國恥日的重合,是雙重的國恥紀念日。另外,2037年的農歷三月二十三日也恰是新歷5月8日,也是雙重的國恥紀念日。

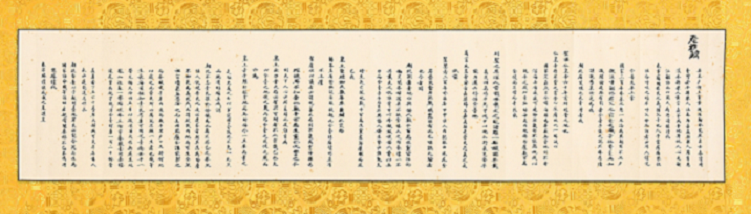

《馬關條約》資料圖

《馬關條約》將“臺灣全島及所有附屬島嶼” 和“澎湖列島”等(原議條款還包括遼東半島),列入“劃界”以內,“讓與日本”。

今天,我們經常說“海峽兩岸”,中國地分兩岸乃因《馬關條約》“劃界”而起、乃自《馬關條約》“劃界”為始也。

我們也經常說,《馬關條約》是喪權辱國、割地賠款的不平等條約,實際上《馬關條約》還包括了“棄民”的內容。《馬關條約》第五款設定:(自批準、換約之日起)“限兩年之內,日本準中國讓與地方人民愿遷居讓與地方之外者,任其變賣所有產業,退在界外。但限滿之后尚未遷徏者,酌宜視為日本臣民”。

這就是說,1895年5月8日(農歷四月十四)兩年后的1897年5月8日為“臺民去留”的最后限期,逾期仍留居臺灣的中國人即被動地喪失中國國籍,被動地淪為“日本臣民”,淪為日本的“二等國民”。這是《馬關條約》的棄民條款,是日人在中國土地上、也是其脅從者清廷在中國歷史上犯下的一宗大罪,是臺灣人民“特殊的歷史遭遇”。

《馬關條約》簽訂的農歷三月二十三日,是“媽祖生”,是最受臺灣民眾信奉、被認為對臺灣民生最多庇佑的神明媽祖的“慶誕日”。國家弱亂,百姓遭殃,臺灣同胞首當其沖。割臺禍起,神明如媽祖也愛莫能助!

汪春源等人“公車上書”(作者供圖)

葉題雁等呈請代奏(作者供圖)

1895年4月17日(農歷三月二十三)簽約之后、5月8日(農歷四月十四)換約之前,普天忠憤,全國各地(包括臺灣)興起請愿運動,呼吁朝廷萬勿批準條約。

在京參加會試的臺灣舉人汪春源 、黃宗鼎、羅秀惠,取得在京任職的臺灣進士李清琦、葉題雁的“印結”和參與,共同向都察院上書,抵制《馬關條約》、扺制割臺之議,其文稱“臺民忠勇可用”,呼吁朝廷萬勿割棄臺灣和臺民。此即臺灣舉人的公車上書(舉人赴試,例有公車補助,故公車成為舉人的代名詞)。

據康有為《康南海先生自訂年譜》,他親見臺灣舉人“垂涕而請命”,路人“莫不哀之”的情形,“時以為士氣可用,乃以一日二夜成萬言書(汪按,即《上清帝第二書》),請拒和、變法、遷都三者”。康有為發起十八省舉人的公車上書,臺灣舉人的公車上書有以啟發也。

從各地請愿、臺灣舉人公車上書乃至十八省舉人公車上書,所有抗爭一一歸于無效,《馬關條約》卻如期于當年農歷四月十四日換約“生效”。

《馬關條約》“生效”后、日軍入侵前,1895年5月25日(農歷五月初二),署臺灣巡撫、臺灣布政使唐景崧宣告在“永戴圣清”的前提下,成立“臺灣民主國”并自任“總統”。從動機上說,此為“自主保臺”之計,目的在拖延時間(唐景崧當年給文廷式的電文里表示了這個意思),利用帝國主義列強角力以待日人放棄占領臺灣(日人放棄對遼東半島的占領權是其先例)。

然而,唐景崧等人隨即“倉黃內渡”,事歸于失敗。斯時也,國家弱亂至于極矣。祈禱一二神明、求告皇帝、寄望封建官僚皆不濟事。

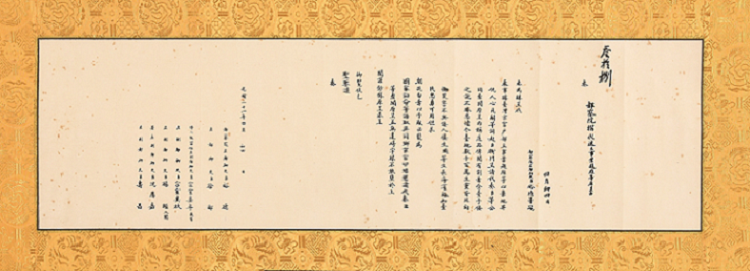

臺灣義軍資料圖

《馬關條約》簽訂前后,中、日雙方議定1895年農歷三月初五至二十六停戰。《清實錄》1895年農歷三月八日記,“向來兩國議和,先定停戰日期,和議不成,仍即開戰。此次議定停戰,自初五至二十六,亦只二十一日,彼不允臺、澎,李鴻章按公法與之力爭,而彼堅執如故”;又記,“現在奉天、直隸、山東,日允停戰二十一日,而彼圖攻臺灣,不在停戰之列”。

就在停戰協議生效前幾天,1895年農歷二月二十九日,日艦突然占澎湖,將戰火延燒到臺海。同樣令人氣憤的是,《馬關條約》設定應于“本約批準互換后兩個月內交接清楚”,即1895年5月8日(農歷四月十四)兩個月后的7月8日,而不是1895年4月17日(農歷三月二十三)兩個月后的6月17日“交接”。

然而,在日據臺灣的50年里,日據臺灣當局始終以6月17日為其“始政紀念日”。日人占我臺灣的狼子野心,亳不遮掩,迫不及待!

《馬關條約》設定:自1895年5月8日(農歷四月十四)批準、換約之日起,雙方按兵息戰。有教科書據此說:“《馬關條約》簽訂,中日戰爭結束”。這是不確和不當的言論。

清軍雖于《馬關條約》簽訂后立即棄陣息兵,而臺灣人民卻從《馬關條約》簽訂之日起招募編練義軍以備戰、迎戰,扺抗日軍入侵直至1895年農歷九月初三日全臺淪陷,將中、日戰爭延長了5個月又10天。

洪棄生《臺灣戰紀》(又名《瀛海偕亡錄》)、吳德功《讓臺記》、思痛子《臺海思慟錄》等書,是臺灣人民武裝抵抗日本侵略軍的戰事實錄。其中,吳德功《讓臺記》記事從1895年農歷三月二十八日(其時《馬關條約》甫簽訂而未批準換約也)始,從他出任“臺灣彰化聯甲局正管帶”,“招募邑內外窮民五百名為練勇”,到1895年農歷九月初四日日本水師入安平港止。文中痛斥日人的侵略行為,也痛斥清廷使臺灣人民淪為“中華之棄民”的罪惡。

臺灣人民抵抗日本侵略軍的斗爭中,涌現了很多可歌可泣的故事。例如,臺灣進士許南英當年率義軍戰斗到日軍攻占臺南、臺灣全島淪陷,在日軍懸其畫像以緝捕之的情況下,才在鄉人掩護下乘竹筏登船內渡的。許南英《窺園先生自訂年譜》記:(1895年)“舊歷九月初三日,日軍入臺南,遍索先生。鄉人匿之于城外田莊。初五日,以竹筏送先生出安平港,乘船內渡”;許南英哲嗣許地山《窺園先生詩傳》則記:“民主國最后根據地臺南被占領后,日人懸像遍索先生。鄉人不得已,于九月初五日送先生到安平港,漁人用竹筏送他上輪船。《窺園詞》中《憶舊》是敘這次底事”。許南英詞《憶舊》有句曰:“多謝安平漁父蕩雙槳來相濟”。

賠款也是日人強加給中國人民的屈辱和傷害。

《馬關條約》規定,自1895年農歷四月十四日(5月8日)批準、換約后分 6個月、12個月各付款五千萬兩庫平銀,其余一億兩遞年于2年內、3年內、4年內、5年內、6年內交清。然而,《馬關條約》 簽訂后,1895年農歷三月二十九日(4月23日),俄、德、法三國向日本提出“忠告”并用武力威脅,要求日本放棄對中國遼東半島的“永久占領”。日本政府很快作出反應,1895年農歷四日初九日(5月3日),日皇宣布“接受三國之忠告,放棄對于遼東半島的永久占領權”,并脅迫清廷為此增加賠款三千萬兩。帝國主義列強在中國的土地上爭權奪利,其結局卻是讓受害的中國追加賠款,更受其害!此亦令中國人扼腕、切齒、仰天長嘆之奇恥大辱也。

《馬關條約》設定,有關“讓與地方”的勘界,應于1895年農歷四月十四日(5.8)批準換約一年內“竣事”。然而,日人在1895年之前已完成臺灣地圖的測繪,提前為侵略臺灣做好準備,誠可謂“圖”謀不軌也!

習近平總書記曾說道《馬關條約》:“想起這一段屈辱的歷史,每一個中國人都會心痛”。

上記歷史事實說明和證明,國家弱亂,則百姓遭殃,民族受辱。

日據臺灣時期,梁啟超于1911年春游歷臺灣,途經日本馬關,停船登岸參觀簽訂《馬關條約》的春帆樓,于舟中作《過馬關》詩。到了臺灣,梁啟超將此詩“寫似劍花”即寫給臺灣愛國學者連橫(似,給予;劍花,連橫自號也),其詩并注曰:“明知此是傷心地,亦到維舟首重回。十七年中多少事,春帆樓下晚濤急(辛亥春游臺過馬關之作。寫似劍花,當同茲懷抱)”。

兩岸同胞當同茲懷抱,不忘國恥,為民族復興、祖國統一大業同心戮力。