一張印度紡織機圖片的啟示

鄭學檬

一、緣起

關于泉州和海上絲綢之路的貿易,諸家多有論述。從產業鏈視角看,一般多注意進口貨物香料、藥材等類,出口貨物絲綢、瓷器、茶葉、藥材(如麝香、川芎、白芷、大黃、朱砂)等類。其實,不同時期進口貨物變化不大,而出口貨物是有較大變化的。漢唐時期絲綢出口多以朝貢貿易形式放行,而瓷器和藥材(如麝香)等則是主要貿易貨物,但是數量也不大;茶葉出口應是17世紀的事。1637年1月2日一封給荷蘭東印度公司總督的信,指示進口茶葉以備人們之需。1660年,英國查理二世的妻子葡萄牙公主凱瑟琳帶了幾箱茶葉作為嫁妝來到英國,于是飲茶成為宮廷生活的一部分。可見,葡萄牙進入馬六甲、澳門之后,也賣茶葉、學會飲茶了。據漳浦嚴利人先生告知,馬來西亞馬六甲“仁富”收藏家湯尼,收藏有南洋出土的明清時期一千一百個紫砂茶壺,此事可說明茶葉貿易從明晚期至清代很活躍,海上絲路的茶葉貿易是在瓷器貿易之后發生的。

那么,泉州棉布貿易怎么引起我的關注?事情還要追溯到黃道婆的故事。陶宗儀《南村輟耕錄》記載黃道婆“自崖州來,乃教做造捍彈紡織之具,至于錯紗配色、綜線挈花,各有其法”。從此,上海等地棉織業蓬勃興起。中學教科書里也收入黃道婆的故事。從絲路歷史視角看,黃道婆的故事有幾個疑點值得探討:一是南宋末元初海南是否有先進的棉織技術,二是黃道婆怎樣把先進的棉紡織技術帶到上海松江烏泥涇的。

二、印度棉織技術東漸和海南棉織業

我2017年5月在海南三亞“黃道婆文化討論會”上提交一篇關于黃道婆研究的背景資料《南傳“棉路”與海南棉織文明》,指出:印度向東南亞的宗教傳播、移民、貿易活動,促使東南亞地區印度化,而棉織業也隨之東漸,海南就在這個背景下有了棉織業。東南亞在印度化時期,梵文可能是主要文字,棉花的梵語是Karpasa,漢語“吉貝”系其音譯,或曰“白氎”。唐代王建《送鄭權尚書南海》詩中就有“白氎家家織,紅蕉處處栽”句。宋時,閩廣、海南棉花種植已多見記載,如趙如適《諸番志·海南》所記海南的“吉貝”。海南棉織技術源自哪里?一說黎族。葉顯恩引民族學家梁敏先生的意見,說是黃道婆學習海南臨高人(駱越族的一支)的棉織技術。

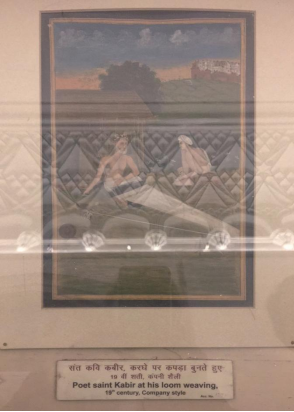

圖1從《織布》詩中的插圖可見,當時印度的織機是腰機,無機架

圖2馬來西亞吉隆坡“紡織博物館”織機為席地而坐腰機

我在三亞市“黃道婆文化討論會”后,開始注意有關黃道婆和海南紡織業相關資料。2019年1月間去印度旅游,在齋普爾博物館瀏覽珍貴的歷史文物,一件紡織機圖片引起我的興趣,它是19世紀詩人卡皮亞(Kabir)《織布》詩的一幅插圖(圖1)。圖片顯示,當時印度的織機是腰機,無機架。這類織機我2018年在馬來西亞吉隆坡“紡織博物館”也見過(圖2),說明當時印度和東南亞的老織機類似。很湊巧,三亞討論會上,李斌同志提交的論文,也提供海南黎族的黎錦腰機圖照片(圖3),可見印度、馬來西亞、印尼自中世紀以來,紡織機都是傳統的腰機,黃道婆所用織機應當也是這種腰機,可以做最原始的“錯紗”工序,也可以“配色”,但不能做復雜的提花等工序,而且質量與生產效率不高。中國的原始織機早已在余姚市的河姆渡遺址出土,也在江西貴溪戰國崖墓中發現。漢代已有腳踏的絲織織機。以紡織工具而言,這些難與中國比肩。黃道婆傳到上海比較先進的“捍彈紡織之具”,肯定不是黎族的腰機。

圖3海南島黎族席地而坐的腰機(轉自李斌《黃道婆文化研究文集》附圖)

三、黃道婆傳播棉紡技術怎么會和泉州有關系

要問黃道婆如何得到先進的“捍彈紡織之具”,必須討論她經哪一條航線“附海舶”回到松江的。從當時有關資料看,未見有海南直航上海松江的航線,而有浙江、福建至廣東、海南的航線。元時江浙行省省會杭州與泉州有海上航線,而泉州是市舶司駐地。趙汝適曾提舉福建路市舶司兼泉州市舶,于1225年撰《諸蕃志》,該書記載:海南貨物“惟檳榔、吉貝獨盛,泉商興販,大率仰此”,指明泉商和海南的貿易包括棉花。方大琮《鐵庵集》說:“吉貝布,自海南及泉州來,以供廣人衣著。近見舶司有捉泉布為南布,透漏者亟與辦放。泉亦自種收花,然多資南花。但南船至廣為近,且多至泉為遠。且少泉能織,以相及此,豈不能織以自用,名曰木綿,足當挾纊。”這段文字說的是泉州自種棉花,但還需要進口南花以供織布,所織之布(泉布)也運銷海外,市舶司為了查扣南布,連泉布也查扣了。

泉州織布的織機是什么型號?從方大琮“(南人)且少泉能織”這句話推測,泉州棉織織機應該比較先進,或許已利用傳統的絲織織機經技術改造的棉織織機(圖4),轉織棉布了。有一個旁證,即元胡古愚《樹藝篇·草部》卷一記云:漳州也種棉花,“用輪車絞出”棉核,“乃以木竹為彈弓,碎之,紡以為布”。胡古愚大約是晚黃道婆二三十年的人,他引用的《漳州府志》應是宋志。漳、泉是鄰郡,《治臺必告錄》卷一記:漳、泉多木棉,俗謂之“吉貝”。可見,紡織技術為同一水平。南宋史炤《通鑒釋文》胡三省注曰:“木棉,江南多有之,以春二三月之晦下子種之。……取如棉者,以竹為小弓,長尺四五寸許,牽弦以彈棉,令其勻細。卷為小筒,就車紡之……織以為布。

圖4常州市博物館復制的老式織機(鄭學檬攝)

自閩、廣來者,尤為麗密。”紡織“麗密”的棉布,閩、廣都有,泉州是產地之一,所用織機當是高架腳踏織機,與印度、東南亞、海南島之腰機不同,它才是黃道婆傳到上海松江比較先進的“捍彈紡織之具”之一。據此分析,黃道婆可能附海船自海南至泉州中轉,逗留泉州期間得見絞車、彈弓、紡車,學會使用并攜帶至上海松江,教會“初無踏車推弓之制”的烏泥涇鄉鄰,并授以“錯紗配色”等織法,提高了當地棉紡織技術。

四、泉州棉布出口,增加了海上絲路的產業鏈

向說東方大港泉州,多言進口香料,出口瓷器或茶葉,很少有人提到棉布。從以上追尋黃道婆所“附海舶”的航線討論,發現泉布出口,其意義不少。其一,棉織業是印度產業,它的東漸帶動了東南亞棉織業的發展,進而影響海南島紡織業,因為海南島和交趾、占城(今越南北部、中部)有密切移民、貿易往來,又因為福建與海南有海道相通,故棉織布料的生產貿易自然順風被及泉州。彭乘《續墨客揮犀》記:“閩嶺以南多木棉,土人競植之,有至數千株者。采其花為布,號‘吉貝布’。”彭是兩宋之交時人,到過海南儋耳(今儋州),他說的“吉貝”之名,道出棉花和棉織與印度、東南亞棉織業東漸嶺南的關系。其二,泉州在南宋、元初棉布生產發達,進入海上貿易渠道,成為海上絲路產業鏈的一環,豐富了泉州外向型經濟的內容,值得我們研究探索。其三,從福建歷史上經濟發展轉型過程看,宋元時期,福建從糧食生產為主的農業經濟,轉向多種經營方向發展,種植甘蔗、棉花、水果等作物,促進制糖業、織布業等產業發展,大幅提高經濟發展水平,名列“天府之國”之一。這一經驗有借鑒意義:一個地區,在不同時期必須捕捉產業優勢,乘機而上,融入域外經濟循環系統,才能立于不敗之地。

(原載于《炎黃縱橫》雜志2024年第2期,作者為廈門大學教授、博導)

參考文獻:

[1]《黃道婆文化研究文集》,中山大學出版社2018年版。

[2]陶宗儀:《南村輟耕錄》,中華書局1959年版。

[3]趙汝適:《諸蕃志校釋》,中華書局1996年版。

[4]彭乘:《續墨客揮犀》,國學典籍網。

[5]史炤:《通鑒釋文》,中華書局1985年版。[6]《福建經濟發展簡史》,福建人民出版社

1989年版。

[7]《臺灣文獻叢刊》,清《治臺必告錄》(現藏臺灣大學圖書館)。

[8]StephenF.Dale,“SilkRoad,CottonRoad”ExpandingFrontiersinSouthAsianandWordHistory,CambridgeUniversityPress,2013.