他的名字深深刻在福建人民心里

——福建省政協恢復期間的伍洪祥主席

陳維山

1979年12月,伍洪祥就任福建省政協主席。其時,人民政協工作正在恢復,百廢待興,任務繁重。在伍老帶領下,省政協認真履行政治協商、民主監督職能,激發政協委員和各界人士的積極性和創造性,努力探索人民政協服務“四化”的新路子,為我省改革開放、經濟建設和社會發展作出應有貢獻,得到中共福建省委和全國政協的充分肯定。

2024年11月和2025年9月,分別是伍洪祥主席誕辰110周年和逝世20周年。筆者從親歷親見親聞中,擷取他擔任省政協主席期間的工作片斷,表達對他的深切緬懷。

邀請知名學者來閩考察講學、指導工作

黨的十一屆三中全會召開后,福建百業待興,求賢若渴。而當時高級知識分子主要集中在京津滬,大部分是民主黨派人士,且以民盟成員居多。伍老便請省民盟幫助聯系,根據福建的需要,邀請知名學者前來參觀考察、指導工作。

1980年9月,著名物理學家錢偉長應邀來閩考察,在福州做大型報告。錢老的報告是“關于實現四個現代化的若干問題”和“系統工程——關于組織管理規劃的科學”。“文革”十年間,人們難覓高級知識分子蹤影,更別提能親眼見到這位傳奇式的“萬能科學家”了。位于福州五一廣場的體育館,6000多個位置座無虛席,許多人擠在過道和門邊聽。當這位歷經磨難的老人動情地說“祖國的需要,就是我的專業,受委屈的孩子從不責怪自己的母親,中國的知識分子好樣的”時,會場爆發出如雷掌聲,許多人禁不住潸然淚下。

第一炮打響后,伍老接著要求辦公廳與省民盟等黨派組織根據福建當下最迫切的需求制定計劃,分期分批邀請各方面專家。之后的四五年里,應邀來閩的還有費孝通、千家駒、許滌新、陶大鏞、趙今聲、侯學煜、關夢覺、談家楨、薛謀洪、徐鑄成、房維中、鄭孝燮、任震英等幾十位專家。他們深入各地各行業調研考察,做報告、開講座、辦培訓,手把手指導工作,為福建的經濟、社會、文化建設出謀劃策、解決難題,許多戰略性的意見、建議對福建改革建設的謀劃產生了深遠影響。

著名社會學家費孝通充分肯定項南提出的大念“山海經”,認為這是一條脫貧致富的有效途徑。他還建議發揮僑鄉優勢,引進僑資和技術興辦企業。對新農村建設和社會事業發展,費老有豐富的經驗和獨到的見解,許多高見得到省委、省政府的高度重視和采納。

省交通廳通過省政協邀請錢偉長和多位港航專家先后多次來福建,為馬尾港、廈門港、閩江流域航道亟待解決的問題尋找對策。針對馬尾港因選址錯誤而導致的長年淤積問題,錢偉長提出用“束水攻沙”的辦法解決。天津大學趙今聲教授等6位著名港航河道專家在考察福州馬尾萬噸碼頭和水道、廈門港、秀嶼港、閩江上游的三條溪后,提出具體可行的方案,付諸實施后都取得了顯著的成效:整治馬尾港和通海航道,萬噸輪可以通行出海;打開廈門馬鑾海堤擴大納潮面積,東渡港淤積問題得以解決,曾經的“臭港死港”筼筜湖變成水上公園和白鷺洲,成了特區一道亮麗的風景線;制定廈門港、馬尾港、秀嶼港近中長期規劃,為福建改善交通基礎設施立下汗馬功勞。

農學家侯學煜在當時就極力強調發展大農業,主張生態平衡。他親自撰寫的《關于福建發展林業的意見》對福建將林業發展為支柱產業作出巨大貢獻。

京津城建專家佟錚、任震英和鄭孝燮等幫助指導福州、武夷山等城市規劃和重點文物保護工作,向中央要求把福州列入中國歷史文化名城,把開發湄洲灣、建設秀嶼港列入“六五”計劃……這些重大建議都得到采納并付諸實施。

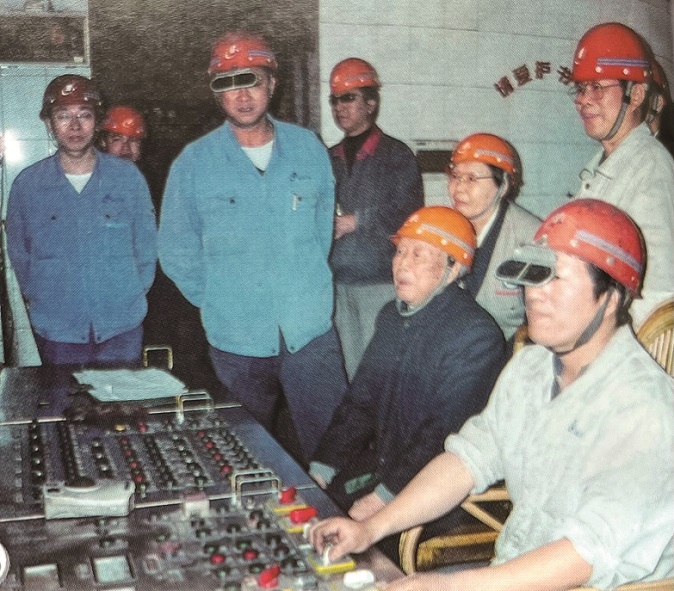

伍洪祥率領省政協委員視察三明鋼鐵廠

除了邀請專家實地考察、出謀劃策、解決難題、提出建議外,舉行著名專家學者的報告會也成了獨具政協特色的品牌。報告會和座談會多安排在省政協機關,八樓會議廳儼然成為知識大講堂。由于地點所限,一個部門只許三四人參加,許多單位和高校為增加名額,經常找政協領導或機關干部通融。我當時所在的聯絡處常為會議廳超員而發愁。有一次報告會開到一半,最后排一張折疊椅忽然斷裂,有人摔到地上,沒想到竟是項南!只見他起身拍拍褲子,對旁邊的伍老說:“都怪報告太精彩,害我聽得入迷,繼續講不要停。”項南的幽默引來全場歡快的笑聲。這段“花邊趣聞”,一時傳為佳話。

在伍老的領導下,省政協發揮政協黨派智力優勢,為福建“四化”大局服務的創舉得到各界廣泛好評。他多次會見專家,虛心聽取、充分尊重專家意見,開創了整合智力資源服務地方建設的先例并成為范例。

抓外引促內聯,為改革建設辦實事

改革開放初期,福建急需引進外資。項南在一次與黨外人士交談時提出,能否調動原工商業者的積極性,成立一家像中信公司那樣的民間性質進出口公司。伍老立即著手落實,成立了以工商聯為主體、僑聯和臺聯有關人士參加的三聯公司。項南說,“三聯三聯,顧名思義,就是要廣泛開展三胞聯誼”。伍老則進一步將公司宗旨深化為:通過外引內聯,寓統一戰線于經濟建設之中,反過來促進統戰工作。三聯公司董事長為省工商聯主委陳希仲,總經理是省僑聯副主席陳仰曾,他們當時都是省政協副主席,有豐富的經濟管理經驗,又有廣泛的海內外關系。在項南的信任和伍老的支持下,三聯公司辦了許多實事,筆者當時參加籌建,至今印象深刻——

一件事是公司在短短兩年內引進外資辦起4家合資企業、7家內聯企業、3家直屬企業,還為老企業引進1100多萬美元的技改設備,這在當時是很了不起的成績。同時,伍老親自做重點人物(比如林紹良)的工作,鼓勵他們回鄉投資并幫助以僑引臺。

還有一件事是建設中外合資的海山賓館。三聯公司利用港澳委員優勢,請王國楨在港注冊“海山行”,由顏彬聲等集資120萬美元建設合資賓館。伍老調來得力人手,只用了358天海山賓館就建造完工,創造了福州建筑工程歷史上的奇跡。賓館造型獨特,下寬上窄像座山,水則從呈坡型的斜面緩緩流下。項南將它定名為“海山賓館”,并親筆題寫。伍老則說,這一是象征福建的地域特點,二是順應了我們的山海大協作,三是寓意閩臺山水相連情相依。項南在開業剪彩時欣然賦詩:“閩之山,何蒼蒼;閩之水,何泱泱。骨肉三胞兮,回故鄉。”作為當時福州唯一的三星級涉外酒店,海山賓館成為福州重要地標,在接待三胞、推動招商引資和改善投資環境方面發揮了巨大作用。

伍老還提出,三聯公司應該外引內聯并駕齊驅。當年上海市的原工商業者積極利用自身豐富的商業經驗和資源,為上海乃至全國經濟恢復和發展注入新的活力。由工商界組建的“上海愛國建設公司”在經濟建設主戰場上發揮了重要作用,陳希仲的太太郭秀珍又是上海民建、工商聯負責人,伍老請他們夫婦結對子,幫助福建引進上海先進的生產技術和管理經驗,對創新福建商業企業經營理念和模式產生了良好的示范效應。1984年8月,省政協副秘書長金侗和我赴滬招商,招商團成員主要來自福州市輕工業系統和商業系統,如福州自行車廠、益豐食品廠、南華服裝廠、市飲食服務公司等。沒過多久,福州上海西餐廳、上海童裝廠等合資合作企業先后落地。上海西餐廳由愛建公司派出經營管理人才,創辦當年盈利額就超過福州全市餐飲業總利潤的50%,一時間譽滿榕城、名揚八閩,對福建商業企業的創新理念和經營模式產生示范效應。

開展生動活潑的聯誼活動,增進閩臺交流交往

伍老始終把加強對臺聯誼放在省政協工作的重要位置,開展生動活潑且富有成效的活動。

為了改變中秋節總是開思親茶話會的傳統做法,1983年中秋,伍老提出由省政協與省民盟聯合邀請上海文藝界著名藝術家王丹鳳、童芷苓、顧也魯等一行16人,與省歌舞團、京劇團聯合舉辦閩滬藝術工作者中秋思親晚會,為臺胞臺屬表演了精彩的節目。伍老親臨晚會,與臺胞臺屬歡聚一堂。晚會的表演錄音通過前線廣播電臺向大小金門播放。這種別開生面的形式在當時引起不小的反響。

1983年7月,伍洪祥在省政協書畫室觀摩書畫家創作

在加強兩岸文化交流方面,伍老要求步子邁得更大些。1984年4月,省政協書畫室邀請國際知名的臺灣畫家劉國松來閩舉辦畫展。展覽在福州畫院舉行的當天,人潮涌動,參觀者多達4000多人。閩臺兩地畫家第一次歡聚一堂舉行筆會,開展學術交流。國民黨元老于右任的秘書胡公石專程前來,用標準草書揮毫寫下于右任著名詩作《雞鳴曲》:“福州雞鳴,基隆可聽……”,生動表達了兩岸同胞血濃于水的骨肉親情。

值得一提的還有1984年中秋未竟的“韓沈會晤”。時任貴州省政協常委韓子棟曾被關押在中美合作所,是小說《紅巖》華子良的原型。他當年裝瘋,伺機逃出。國民黨軍統頭子沈醉到渣滓洞時,對其有所察覺,下令嚴加看管。沈醉被特赦后任全國政協文史專員,曾寫信向韓子棟道歉。韓復信說,革命不分先后,往事無須追究。福建省政協時任秘書長顧耐雨建議,以省政協名義邀請兩位老人來福州見面,伍老認為這將是一次很有意義的會晤,非常支持,并做出指示安排相關工作。消息傳開后,全國多家報紙以“相期會榕城,一笑泯恩仇”為題大作熱身報道。不料沈醉在動身前突發心臟病,只有韓子棟一人成行。雖然這富有意義的一幕未能上演,卻在兩岸民間引發熱議,影響持續了相當長的一段時間。

這些在伍老領導下開展的豐富多樣、形式活潑的活動,對加深兩岸相互了解和增進兩岸同胞親情起了很大的作用。

不遺余力為保護華林寺鼓與呼

“文革”期間,福建文化建設遭受嚴重破壞,人民群眾特別是民主人士對此十分關注,伍老決定組織視察。1980年9月,左豐美副主席帶領政協視察組在商量文物、博物館、圖書館調查對象時,福州市有關部門將華林寺列為重點。

華林寺建于公元964年,是多雨潮濕的長江以南地區唯一保存下來的北宋木構建筑,建造工藝特殊,是研究古代建筑技術和藝術的國寶。1970年省革委會進駐屏山,華林寺也被圈入省委、省政府機關用地之內,原定要拆除,但由于管理局沒有倉庫,就用來堆放雜物,從而因禍得福,幸免于難。當時,大殿四周被鋸木場、汽配廠、停車場包圍。進入大殿,委員們被眼前景象驚呆了:構架歪閃、榫卯位移、蟻害蟲蝕、瓦件全非,隨時都有倒塌的可能。看著殿后正拔地而起的政府大樓,反觀因妨礙通行被鋸拆的大殿后廊,委員們感到十分痛心。

接到視察組報告后,伍老立即與省政府領導溝通,請他們采取臨時措施,對華林寺大殿進行緊急加固。

擺在面前的分明是塊難啃的硬骨頭,但如果退縮,“國保”將不保。伍老找來副主席兼科技工作組組長倪松茂商量。他們一致認為,要以對黨和人民高度負責的精神,當好黨委、政府的參謀。華林寺在省委、省政府機關眼皮底下,必須引起主要領導的高度重視才能解決問題。倪老是無黨派人士和科學家,是當年省政協工作的主力,有很高的聲望,發表意見中肯超脫,很有權威性。盡管啃這塊骨頭耗時耗力,倪老還是欣然接受這項艱巨任務。

時間又過去一年多,華林寺的保護工作進展緩慢,倪老與省建委總工程師葛詩緒委員等專家決定再次組織視察。這次視察的陣容強大,有省民革、民盟、農工黨等黨派的知名人士,許顯時副主席,陳齊瑄、林浩藩、章振乾、李含陽、陳炯煊等常委數十人也來了。

當時有些從事行政后勤工作的同志認為,一座古廟擋在省政府門口,既失政府尊嚴,又影響大院規劃建設。倪老在座談時指出,華林路因華林寺得名,省政府搬進華林路不過十年出頭,千年古寺何過之有?有的同志認為華林寺應該保護,但最好異地重建,但委員們認為文管會已遍尋鼓山、于山、八一水庫等地,都找不到符合遷移的環境條件,只能就地保護。

福州華林寺

經過視察,倪老等6位委員聯名提案,呼吁采取緊急措施,制止對華林寺的繼續破壞,要求周邊工場盡快搬離,25米范圍內不再建樓。鑒于目前情況,華林寺不宜遷建,應該就地保護。同時,省政協向全國政協發函,請求國家級專家幫忙指導。

1983年5月,全國政協城建組副組長佟錚、古建文物專家鄭孝燮等數位權威人士應邀來閩,他們在勘察后一致認為,華林寺是珍稀“國保”,根據不久前頒布的文物保護法,贊同省政協的就地保護意見,讓華林寺與政府大樓“各得其所”。《福建日報》對此作了專題報道,起到積極的宣傳作用。項南看了省委統戰部的《情況反映》后作出批示:華林寺問題“要統一內部思想”;胡平則指出“多數專家主張原地保存”。

根據兩位領導的意見,省政府辦公廳召開專題會議,統一對保護華林寺重要性的認識,一致認為過去缺乏文物知識,將大樓建于寺后,進一步破壞了古建的環境,教訓深刻。但面對既成的事實,要考慮兩全其美的辦法。至此,是否就地保護的爭論終于結束。

項南在會議紀要上批示,請省政協再幫助出主意。于是,伍老親自主持,邀集民主黨派負責人、文物和建筑方面的26位專家再行討論。大家認為省委、省政府高度重視政協的民主監督,我們也要尊重歷史,面對現實,采取兩全其美的辦法——建議報國家文物局,對華林寺進行落架大修,并趁此機會往東南移動,解決大殿與大樓之間的逼仄問題。

省政府辦公廳在委員意見基礎上再次召開華林寺保護修繕座談會,倪老等11名委員和專家參加。會議征求華林寺的四至范圍和省委、省政府大門規劃方案。倪老提出,華林寺是重要的愛國主義教育基地,修復后不能關門閉戶僅供專家科研和接待外賓,應該對外開放,讓人們共享“國保”之美。因此,四至應該適當擴大,以滿足群眾參觀的需求。

1984年6月,文化部決定對華林寺大殿進行復原性大修,就地遷建,新址較原址東偏14.6米,南移8.3米。1986年2月動工,歷時三年余。千年古寺,延年益壽,美輪美奐,舊貌新顏。

對于華林寺保護修復工作,省政協前后共進行5次視察,召開9次座談會,前后歷時4年多,幾乎貫穿伍老擔任省政協主席的全過程。拖延多年的難題終于得到圓滿解決,伍老對黨和人民事業的忠誠以及執著的工作精神令人感動。

在華林寺大門褚紅色的墻上,嵌著一方不甚引人注意的碑刻,那是修復工程辦公室立的《重修福州華林寺大殿記》,由著名書法家趙玉林書寫。其中有一段文字耐人尋味:“在中共福建省委書記項南、省長胡平,福州市委、市政府及社會人士倪松茂、葛詩緒等重視關懷下,成立修復領導小組及辦公室,執行施工……”兩位民主人士的名字與書記、省長并列同提、勒石以志,這種情況實屬少見。這里雖然沒寫到伍老,但他的名字已經深深刻在福建人民心里。

(原載于《炎黃縱橫》雜志2025年第2期,作者為福建省政協原文史和學習委員會主任、福建省炎黃文化研究會原副會長)