林森堅信:抗戰必勝

林愛枝

林森,閩籍。但閩人知道他的不多,或僅聞其名,不知其詳。僅有少數對他有所研究的專家、學者能梳理他一生的脈絡,又囿于理論界、史學界。加之,他所處的年代,可謂亂世。他自己也是政壇風云,褒貶不一,似乎有些迷離。

自幼受良好教育

林森出生時,算命先生硬說他缺木,便讓起名“森”,與姓加起來,五根木頭,沉甸甸的。

他從小受到良好教育,先是中國傳統文化,五、六歲時就要誦讀《三字經》《朱子治家格言》《增廣賢文》等最具深厚傳統文化底蘊的啟蒙讀物。

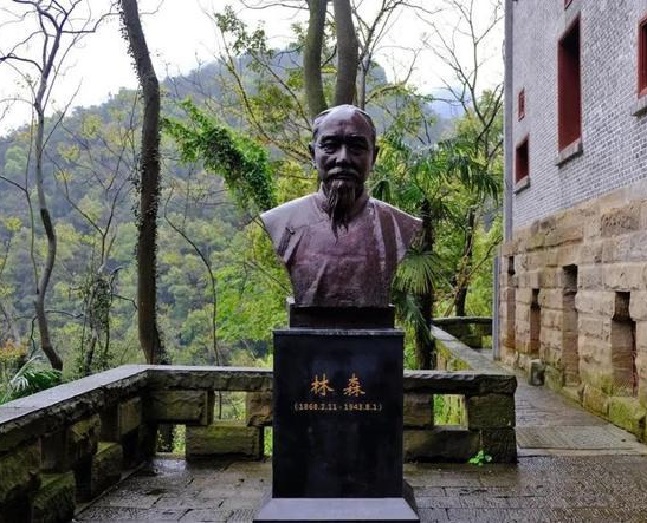

林 森 雕 塑

途中,家中遭災,僅余祖孫四女姓。就在這“一線之脈,岌岌欲絕”之時,年僅19歲的五娘對天立誓:“吾今唯有矢志不字(嫁),上待祖母,下撫孤侄,為林氏延續宗支以盡綿力。”從此,五娘苦撐門庭,對外,率家丁抗衡豪強,保護家園,對內,克盡孝道,鼎力撫孤,嚴似師尊,慈如母親,人稱義姑。義姑自我犧牲的精神,深明大義的高尚品德,刻苦耐勞的堅強意志,尊老愛幼的淳樸品行,使林森深受教育和影響。

后來,他與族人籌劃建造“義姑祠”,落成后,為“義姑祠”撰寫了楹聯:“百世馨香,義姑光祖德;千秋功業,撫侄振家聲。”還為《義姑傳》題寫書名。

八歲時,他進入了美國教會辦的培元學校念小學。畢業后又進入鶴齡英華書院讀書,直至肄業,凡11年。

林森有組織能力,又有熱情服務的精神,被推為學生自治會會長。針對該校主要是培養神職人員,故以圣經為主課,他便對校政提出了改進意見:認為應改主修“圣經”為選修,早晚宗教聚會也應改為學生自由參加;星期日之“禮拜”也應是自由參加。

十一年時間,他沒有被西化,沒有加入基督教,反而很鄙視“歸化于外人”者,認為那是“愚民無識,可恨而又可憐”。

中國的傳統文化、儒家倡導的“格物、致知、正心、修身、齊家、治國、平天下”“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈”等思想、觀念,他更入耳入心,成為人生座右銘,終身修養。還有顧炎武的“經世致用”“引古籌今”的觀點,認為治學要為現實服務;崇尚“松柏后痼于歲寒,雞鳴不已于風雨”而“挺立不拔”的精神和氣節;呼吁:“保天下者,匹夫之賤,與有責焉”;“天下興亡,匹夫有責”;王夫之的“趨時更新”的改革思想,反對“強豪兼并”、“賦斂無恒”的弊政;黃宗羲的“天下之治亂,不在一姓之興亡,而在萬民之憂樂”的反君主專制制度……所有這些對林森都有很好很深的影響。

“馬江之戰”的炮聲,打開了他終身的奮斗目標:為國家的富強、安全,為民族圖存奮斗不息。

“馬江之戰”,福建水師慘敗,幾乎全軍覆沒,猛烈地撞擊著林森的心靈。人們街談巷議,憤懣不平,有稱贊愛國將士及鄉民英勇抗敵的,尤其是沿江十三鄉百姓,把自己的漁船點燃,推入江中,江面烈焰熊熊,一片火海,順流而下,直把敵艦船逼出閩江口;有對朝廷抵抗不力的憤怒,眼看著挨打受欺,民心產生了強烈的怒恨洋人……所有這些,在林森心中烙下深深的印記,促使他開始考慮國家的命運與前途,考慮、探討救國救民之良策。

不久,林森從鶴齡英華書院肄業。他在臺灣的一個電報局謀取了第一個職業。

在臺,他深刻了解甲午戰爭:中方慘敗。劉步蟾、林泰增、林永升等同鄉和福建水師官兵英勇殉國;《馬關條約》的簽訂;臺灣的割讓,“臺民奔走相告,聚哭于市”;臺民向北京發出抗議電報,這些電報都經林森之手發出……

這一切對一個熱血青年,是何等的震撼和鼓動!他投奔到抗日隊伍劉永福麾下。

此后,他往來兩岸,鼓動抗日,宣傳革命。還奔走滬、粵,日本各地,聯絡革命志士,并聯系孫中山先生。

他與友人一起編輯出版了《閩警》一書,開宗明義就指出了中華民族面臨嚴重危機,同那個時代為救亡圖存而喚醒民智的進步人士、革命同志一樣,滿懷希望國人能認識侵略者的圖謀。此一書“大旨,半為革除滿清之腐敗;半為揭發日人之野心。”《閩警》的結論章從政治、經濟、思想文化、軍事等方面提出建議,并從15個方面提出保全福建的建議。

由于他四處奔走,宣傳革命,戊戌變法失敗后,他成了“亂黨”,被通緝。

最終,于1899年,奉孫中山之命回福州組建興中會福建分會,成了職業政治家、專門革命志士。

從他的求學過程、所受的教育,可以看出他有廣博的學識、深厚的學養、開闊的視野、為國為民的高尚精神,能擔當起任何重擔的。如學者辜鴻銘所言:“真正的中國人就是有著赤子之心和成年人的智慧,過著心靈生活的這樣一種人。簡言之,真正的中國人有著童子之心和成年人的智慧。中國人的精神是一種永葆青春的精神,是不朽的民族魂……民族不朽的秘密就是:中國人的心靈和理智的完善諧和。誠如斯言,林森正是這樣典型的中國人。”

堅信“抗戰必勝”

再度赴上海,他謀得電報局職事。因他英語好、技術過硬,又謀得海關一職,這兩個職業為他從事的革命活動很有益處。《辛丑條約》簽訂之后,清王朝成了洋人朝廷,凡事受掣肘,聽命于洋人。此時,林森更是把主要精力用于革命活動中,“每逢例假,則廣購報紙,攜赴近郊各地,舉行通俗演講,向民眾灌輸革命思想”。

在上海,林森負有重要任務,即創建旅滬福建學生會。這個學生會是由一批受過新式教育,具有革命、愛國思想的青年知識分子組成,以革命的宗旨,以公開社團的形式面世的革命團體。

1905年,林森帶領這個學生會的全體人員加入了剛成立的中國同盟會。“黃花崗之役”“辛亥革命光復之役”,學生會同仁都參與了。

經過奔波,經過歷練,從投身辛亥革命,到議長、到支部長,從議長、省長到立法院長、國府主席。這一路從基層到國府,有許多艱辛和無奈。

他是1931年12月底正式當選為國民政府主席的,但不負實際政治責任。

林森徒有國府主席的桂冠,而無管理國家的實權!

在他榮膺國府主席后不到一個月,日本侵略者在上海制造了“一·二八”事件,當時駐滬部隊是國民黨的十九路軍,在總指揮蔣光鼐、軍長蔡廷鍇和浙滬警備司令戴戟的指揮下奮起抗擊。十九路軍的將領還聯合通電,莊嚴表示:“正當防衛,捍衛守土,是其天職。尺寸過草,不能放棄。為救國保種抵抗,雖犧牲至一卒一彈,決不退縮,以喪失中華民國軍人之人格。此物此志,質天日而昭世界,炎黃祖崇,在天之靈,實式憑之。”這是一種干城豪氣,誓死為國。

元首上任一個多月之后,國府要遷移,這使林森悲憤至極,他大聲疾呼:“團結一致,共赴國難!”并要求大家要臥薪嘗膽,共渡國難。

到了洛陽,他對新聞界發表談話,堅定地表示:“外交問題,政府不屈服,國人亦自身奮斗,始有出路。”又伸述:“和平本是中華民族的特性”,“總理認定這種特性就是我們民族精神”,“必須能奮斗才可以救中國”,“我們奮斗圖存,救國家民族的獨立自由平等”,“我們必須和平不忘奮斗,奮斗不忘和平,然后可拯救國家,轉弱為強”,“此在今日國難危急之秋,尤值得我們身體力行,永矢勿忘……望上下公務人員,以至全國人民,一致猛省,牢記在心,救亡圖存,全在此了”。

林森在《保衛國土是全國軍民應盡的天職》中強調:“全國工民也應該深深認識目前我們國家所遭遇的危難,把保衛國土看成每個人自己應盡的天職,協助政府,奮斗到底,以達到我們最低限度生存的目的。”

他在1938年元旦致詞中明確指出:“要樹立信心,確保這次戰爭,一定得最后勝利!”在1939年元旦致詞中又明確指出:“我們必定達到‘持久戰’、‘全面戰’和‘爭取主動’的目的……我們可以深信,敵人絕對不能征服中國,我們必定能夠始終堅持抗戰到底,爭取最后的勝利!”

在國府紀念周的《日傳統的侵華政策》的演講中,揭露了日本的野心野性,闡述了抗戰對保衛中國的重大意義,還提出抗戰對維護全世界人民福祉的意義。

他在《國以民為本》一文中,明確回答了“何為立國之本?”“堅持抗戰的根本力量是什么?”等重大問題,他指出:“一個國家的成立,當然是土地、人民、主權,三者缺一不可。但是這三者中,最重要最基本的,還是人民……人民在國家中間的力量最大……我們多保障一個人民,就是替國家多儲蓄一份力量。……”

中日正在談判中,林森在上海又發表談話:“當此強鄰在境,危急存亡之秋,與其屈辱圖存,毋寧堅決抵抗。縱或失敗,亦有光榮。我國軍火財政,雖兩具不充,但本人以為除堅決抵抗外,絕無委屈妥洽之可能。本人忝主中樞,當以國家為前提,努力去做,各黨派意見雖雜,但抗日御侮,必人同此心,否則同歸于盡。”

無奈,他只是空頭元首,此種慷慨陳詞,只能表示元首愿意共赴國難,鼓舞起有愛國心之官兵、民眾之外,蔣介石是不會采納并用于實際的。

《淞滬停戰協定》簽訂后第四天,林森在洛陽,在“國恥紀念會上又一次發表講話:……我們對‘國恥’兩字,要認識清楚,才有湔雪可能。我們紀念國恥,若是年年只圖開會演說有何意義?我們從今天起,就要抱定雪恥,國恥一定能雪。”

林森在為十九路軍陣亡將士紀念碑撰寫的碑文中說:“治兵話戒,莫大乎以忠義為之介。……十九路軍肇韌以來,致力順應,轉戰南北,胃有功于國家,而尤以去歲抗日之役,聲勢為最烈……我軍為守土保民與之周旋,相持兩月,大小百余戰。”又作詩紀念:“同仇授命為義激,健兒身手如镠鐵。七十二士此藏碧,誰其友之國殤魄。英光烔烔照千奕,有后來者視此石。”

自抗戰爆發,林森不知疲倦地,以宣傳抗戰為己任,逢會議、找機會,他都要發表談話。“抗戰必勝!”的呼喊響徹大江南北。

“九·一八”事變后,中華民族到了最危險的時候,面臨亡國滅種的險境,而當時國民黨內部紛爭不斷,頗為“國人自伐,人必伐之,能治其國者,誰敢侮之?”內部支離破碎,使國家處于內憂外患、民不堪命的狀態之中。林森出任國府主席的就職通電中告白:“森受命彷徨,不敢自逸。黽勉受命,暫渡危急。值此國難灼膚,外交事乎,懔失足于冰淵,謀全國之團結,急不可待,時不我與,森惴惴自將暫勉效職”。他站在國家、民族之高位,堅持一貫的立場,堅決主張抗戰,反對妥協,一而再,再而三地表示:“除堅決抵抗外,絕無委屈妥洽之可能。”

林森逝后,各界好評如潮,從國民政府到社會各界,從友黨到國內外友人,從社會名流到普通民眾。

《中央日報》《大公報》都刊登紀念文章,說:“林先生在黨為端莊凝重的元老,在國為雍容重拱的主席,都有旋乾轉坤扶助國遠之偉功。”“元首重拱,群僚守職,這正說明一種治理。”《大公報》稱贊林森對國家的特殊貢獻。

《國民公報》稱贊林森:“元首之人格,象征中華民族之國魂。”《新蜀日報》贊之:“林主席一生盡瘁國事,勛德在國,澤愛在民。”《蓋世報》說:“國之偉人,社會之完人。”……

尤其是中共中央從延安發到南京的唁電,是由毛澤東同志親擬的:“領導抗日,功在國家,溘聞逝世,痛悼同深。”毛澤東同志還稱贊他:“對日態度強硬,力主抗戰,深受國人愛戴。”

各省市、各社會團體、社會名流都有悼詞,或文章,或賦詩,或聯句……綜觀之,都涉及以下內容:維護國家和民族利益,堅決抵抗外來侵略,堅信中華民族有光明的前途,不厭其煩地在不同專任上,號召國人樹立“抗戰到底,抗戰必勝”的信心。自強不息,奮斗不止。他向世人宣告:“敵人壓力愈強,吾人決心愈堅。”

……

追隨中山至誠至深

林森極其尊崇孫中山,在孫中山逝世后,他傾注心力,不辭辛勞地做兩件事:一是督建中山陵,二是闡述、宣傳、號召繼承總理之遺教,直至他謝世。為后人留下了寶貴的精神財富。

在國民黨五屆六次執委會議上,他聯絡了12名執委提議尊稱孫中山先生為“中華民國國父”。說:“領導國民革命,興中華,建民國,改革五千年專制政體為共和國家,解放全民不自由之束縛,復興民族,躋中華民國在國際上有自由平等地位。吾人追念總理締造民國艱難,全國同胞應沒齒不忘總理之偉功大德,擬請中央通令各省市,此后應尊稱總理為中華民國國父,以表崇敬。”又提議:“總理誕辰、總理忌辰、總理遺囑、總理遺像、總理遺教、總理陵墓、總理故鄉”等凡與總理有關的事項,均應在“總理”之前貫以“中華民國國父”字樣。

此項提議于1940年3月獲得國民黨第五屆中央常務委員會、中央執行委員會批準,4月1日,由國民政府明令公布。國民黨中央執委會還發表了《關于尊稱孫先生為中華民國之父之明聲》,稱“中央決議尊稱總理為中華民國之父”。他“手創中華民國,更新政體,永奠邦基,謀世界之大同,求國際之平等,光披四表,功高萬世。凡我國民,報本追遠,以表尊崇”。

闡釋總理遺教,宣傳中山精神以激勵國人,是林森后半生的重要工作。

他頌揚總理的崇高人格。贊揚總理的一舉一動,都是為天下法。就說一件個人小事。林森說當時“獨于個人自己的生日,確看得很重,尤其是各機關長官的生日,更為其部屬所重視,……可以送份厚禮,籍獻殷勤。所以長官過生日,無異于大開賄賂之門。總理看到這種流弊,就不把自己的生日告訴大家”。林森這么說,實際上是要杜絕各種巧借名目所顯現出來的不正之風。過不過生日看起來是個人私事,但它所產生的影響可以營造出好的或壞的環境氛圍,產生出好的或壞的社會風氣。

林森說,總理“對于種種的學問,都曾精密地研究過,才發明了他偉大的‘三民主義’學說,以及建國方略,建國大綱……還說,先生常勉勵身邊的同志:革命的基礎在有高深的學問。革命幾十年,先生總是手不擇卷。

林森認為,孫中山先生的精神用“救中國”三個字便可概括。這是一種矢志不移,奮斗救國的精神,林森倍加推崇。

林森說:“總理一生為國奮斗、為國犧牲的精神,直可與日月經久,江河行地。”他強調要學習孫中山奮斗救國之精神。

林森對三民主義、建國方略、建國綱領的主要論點,都能進行講解、宣傳。他在《民生意義的闡釋》中說,“建國之首要在民生”強調“民生主義為三民主義之中心也”。對于民族主義,林森發表了《發展復興與固有道德的關系》的講演,認為當下“我們中華民族衰弱到了極點,其重要原因就是‘由于民德的消沉,民族自信心的喪失’。”“要復興民族,就必須把我們民族本來就有道德恢復起來,‘作為復興民族的動力’。”還指出:“我們學習外國是要迎頭趕上去,不要向后跟著他。”林森也認為:“學歐美長處要迎頭趕上”,“棄我短處,學人長處,還怕趕不上?”

他說,孫中山是民主革命一面旗幟,今日唯有遵守誓詞與總理遺教,努力奉行,期挽當前之危局,樹立國家之根基。

(本文原載于福建省炎黃文化研究會、省作協“走進八閩”文化采風系列之《走進閩侯》;圖片來源于網絡,如有侵權請聯系刪除)