舊 縣 新 傳

鐘巨藩

遠眺舊縣

舊縣鎮,地處上杭縣北部,因汀江的支流舊縣河穿境而過故名。全鎮面積160.1平方公里,有19個行政村,近3萬人。

千年古邑

舊時民間流傳“未有上杭城,先有語口市”之說。語口市,明朝時稱舊縣。由于舊縣河可通舟楫,商賈云集,成為上接長汀、寧化,下通上杭的主要交通樞紐。

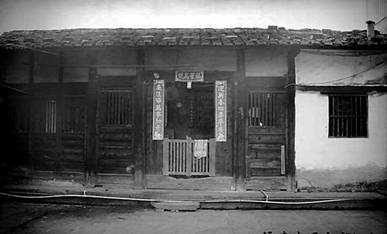

敦和堂,是舊縣鎮著名古厝,占地約2.6萬平方米,清朝雍正五年(1727年)動工興建,為舊縣陳氏十二世祖陳廷超(號紹堂)所建。1864年,遭太平軍燒毀后又重建。古厝門前豎立著一對高大的石桅桿,自北向南依次是正大門廳、上廳、下廳,中間天井相隔。后樓,有左右廂房與左右橫屋。整座古厝置于圍墻內,廳與廊通,廊與房接,布局合理,氣勢恢宏,美輪美奐,宜居實用,具有客家民居建筑風格。主廳有對聯:“敦詩書說禮樂惟勿助勿忘學問方能得力,和鄉黨睦宗親至人敬人愛功夫才到盡頭”。中廳柱聯:“近真人行正事天地之心,立大志定大謀鬼神護我”。中廳壁聯:“待人寬三分是福,處世讓一步為高”。門廳柱聯:“荊樹有花兄弟樂,書田無稅子孫耕”。這些聯對體現了主人處世準則和留給子孫后代的家風家訓。

敦和堂大門左側墻上掛有一塊紅匾上寫“上杭縣紅色交通線舊址”10個金黃色大字,述說著當年作為舊縣區蘇維埃政府舊址的不凡經歷:“1929年起,不僅承擔著中央蘇區基層政權組織辦公重任,還在較長時期內是中央蘇區紅色交通線上的一個交通站。為遞送黨中央與中央根據地之間的重要文件書信和情報,為護送來往的中央負責同志,為加強上海黨中央與中央蘇區的聯系,采購并運送中央根據地急需的物資,為鞏固發展革命根據地發揮重大作用。”

1929年6月,朱德、毛澤東率紅四軍取得“白砂大捷”后,來到舊縣指導農民開展革命斗爭,建立蘇維埃紅色政權。舊縣區蘇維埃政府設在敦和堂。福建軍區司令部、政治部也曾駐在此地,軍區司令員兼政委譚震林在此辦公。毛澤東、朱德、陳毅等紅四軍領導也曾在此住過。據說,敦和堂的左右廂房曾是毛澤東與朱德的臥室。墻壁上至今仍還留有“打倒軍閥國民黨,擁護中國共產青年團。” “消滅軍閥國民黨,取消苛捐雜稅,打倒國民黨政府”等幾十條紅軍標語和宣傳漫畫等。

1930年底,中央交通局開辟了從上海經閩西革命根據地到瑞金的秘密交通線。其中,上杭境內交通線,從上杭大洋壩—坑口—白砂(縣蘇)—舊縣—才溪—官莊、南陽(長汀)。通過紅色交通線,中共中央往中央蘇區和中央紅軍輸送干部,規模較大的有3次,共300多人。葉劍英、王稼祥、徐特立、劉伯堅、張愛萍、蕭勁光、鄧小平、李德生、李克農、毛澤民、李富春、周恩來、鄧穎超、劉伯承、聶榮臻、任弼時、董必武、劉少奇、陳云、楊尚昆、張聞天、陳潭秋、謝覺哉、潘漢年、博古、瞿秋白等人都由此秘密到達瑞金。這條紅色秘密交通線,不但輸送紅軍干部,而且輸送從上海采購急需物資運往蘇區,還承擔遞送中央重要文件書信情報等任務。

紅軍故里

土地革命時期,舊縣各鄉都成立了“擁紅委員會”,專門負責擁軍和優紅工作,參軍擴紅開展得十分順利。逕美村翁祥初和石院村李恕杕,帶頭報名當紅軍,在青壯年中產生“滾雪球”效應。《紅報》1930年2月12日報道:“上杭北一(即舊縣)、二、三、五區,西三、四區青年工農,又有300余人加入紅軍了。”《紅色中華》1933年6月11日載:“上杭舊縣區的模范連,也在歡送新戰士大會中,經過團員的積極領導與會議上的積極鼓勵,整連加入紅軍。”同年7月23日《紅色中華》說:“在閩西第一模范區——才溪區建立光榮碑的典禮上,才溪、舊縣、官莊3區的模范團,全團一致宣布加入到紅軍中去。這一光榮行動,開辟了閩西擴大紅軍的新模范,又寫上了上杭光榮的一頁。”當年有人作過統計,僅有84戶394人口的鐵東村,就有30多人參加紅軍,80余人參加赤衛隊。新坊村也涌現了父母送子,妻了送郎,父子、兄弟爭當紅軍,以及黨團員、區鄉干部帶頭當紅軍的感人事例。1934年的《紅色中華》曾以《父子一同加入紅軍》為題進行了報道:“上杭縣舊縣區新坊鄉新坊村有一個李永書,他了解目前戰爭壞境的緊張和擴大一百萬鐵紅軍的必要,所以最近他竟帶了他的兒子,和兒子一同加入紅軍”。還有《妻子送夫當紅軍》寫道:“舊縣新坊鄉鄧五妹、碧砂村李銀秀,她們都是呱呱叫的模范女性,為了蘇維埃政權的鞏固與發展,鼓勵她們的丈夫當紅軍去了”。

敦和堂

有奮斗就會有犧牲。舊縣犧牲的革命烈士中,有福建省蘇維埃政府副主席、勞動部長的張思垣(水東村人),縣團級的11名,區營級21名。解放后,被評為革命烈士的人數達553人(占全縣革命烈士總數的近10%)。舊縣兒女孔瑞云、陳茂輝、陳海涵、翁祥初和鄧六金、陳忠獻、陳獻誠、李文、胡燦傳、陳昌業、陳陽和等都是參加二萬五千里長征的老紅軍。如今健在的老紅軍有15人。

舊縣還誕生了兩支紅軍部隊。第一支是紅四軍第四縱隊:1929年6月中旬,紅四軍前委進駐舊縣,毛澤東在河東村陳氏宗祠敦本堂,主持召開前委會議決定建立的。紅四軍第四縱隊下轄第七、第八兩個支隊。四縱隊成立那天,大會由政治部主任譚震林主持,紅四軍軍長朱德到會傳達了前委關于組建紅四軍第四縱隊的決定,并宣布了四縱隊領導人名單:傅柏翠任司令員、張鼎丞任黨代表,譚震林為政治部主任,羅瑞卿為參謀長。第二支是中國工農紅軍第十九軍:1933年3月6日,根據中華蘇維埃共和國中央革命軍事委員會(簡稱:中革軍委)的決定,閩西紅軍原第八、九、十3個師組編成中國工農紅軍第十九軍,歸屬福建軍區建制,由葉劍英兼任軍長,楊尚昆兼任政委,楊英任政治部主任。成立當天,舊縣石圳村有五六千軍民參加了莊嚴的宣誓儀式,紅軍代表宣讀紅軍誓詞,福建軍區司令員兼政治委員譚震林在會上發表講話。1933年6月上旬,這支隊伍根據中革軍委的命令,縮編為紅十二軍的第三十四師,由周子昆兼師長,譚震林兼政委。不久,該師又編入第五軍團,也就是由閩西子弟組成的“絕命后衛師”。在紅軍長征的湘江戰役中,紅三十四師以幾乎全軍覆沒的代價,掩護了紅軍主力的轉移。

美麗鄉村

黨的十八大以來,舊縣鎮在縣委、縣政府的領導下,全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想,深入實施“農業穩鎮、工(礦)業興鎮、生態優鎮、和諧安鎮、民生惠鎮”的發展思路,努力打造舊縣生態型河濱城鎮。農業以水稻為主,形成了烤煙、毛竹、生豬、肉雞、庫灣養殖等共同發展的特色農業產業。社會總產值、工業總產值、農林牧漁總產值、第三產業總產值、財政總收入、農民人均純收入、社會各項事業,獲得長足發展,群眾生活幸福指數大幅提升,并正大踏步地朝著美麗鄉村的奮斗目標邁進。

省司舊址