懷念魏世英

房向東

魏世英

轉眼,魏老先生魏世英去世已經6年了。這期間,時不時想寫一點文字,以表達對他的謝意和敬意。然而,忙這忙那,寫了幾百字,沒有寫下去。

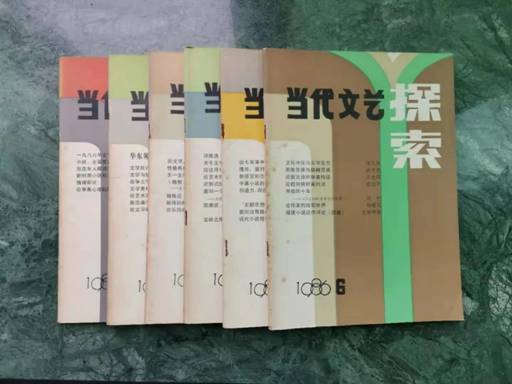

前些天,整理書柜,發現我竟然還保存著一整套《當代文藝探索》,翻了翻,隱約可見魏世英的魂魄游走在字里行間。當年,中國文壇“北有《當代文藝思潮》,南有《當代文藝探索》”。“思潮”興,“探索”盛,正是20世紀80年代的精神氣質。《當代文藝探索》是不死的,魏世英就活在這本刊物當中。

80年代中期,我初出茅廬,魏世英已經是福建文壇的大人物。他先是當《福建文學》的副主編,后創辦了《當代文藝探索》,蜚聲中國文壇,浩浩蕩蕩,造就了一批“閩派評論家”。

魏世英任主編的《當代文藝探索》

當年,我認識他,他不知道我。通常,他是在臺上發言,我只能遠遠地聆聽和仰望。

除了辦刊、搞文學評論以外,魏世英還偶爾寫雜文。印象中,他的雜文是作家的雜文,不少是文藝隨筆,形象可感,不像純粹的雜文家,思辨大于形象。幾次聽他說話,大約都是在有關雜文的會上。他干瘦如柴,蹙眉冷眼,神色凝重,滿臉滄桑,長得確實很像雜文。

第一次與魏世英搭上話,就關乎我的人生大事。

懷念魏世英80年代末,我所在的一家綜合性月刊被“停刊整頓”,復刊遙遙無期。我進入“退休”狀態,基本上無事可干,好在犬子如期而至,我在家相妻教子——天天為剛出生不久的兒子洗澡,做操。

某日,在臺灣飯店開一場海峽兩岸作家的座談會。會開一半,臺灣飯店的老板(也是作家)馮秉瑞對我說:“魏世英叫你出去一下,他有事找你。”

我走出會場,魏世英和我握手,笑道:“知道你,今天才對上號。”我說,我老早知道魏老師,但是沒有機會搭上話哩。

魏世英直奔主題:“你現在沒事干吧?”

我說是的。

他說:“要不要調到省文聯一起辦刊?”

諸位看官,這可不是一件人生的大事嗎?

他告訴我,他主辦的《當代文藝探索》停辦了,要改名為《文化春秋》,由理論刊物變成紀實刊物。我會寫報告文學,也會寫雜文、散文,刊物需要我這樣的人。他還對我說了改刊的原因,強調海南也有一本紀實類的刊物,辦得熱火朝天,福建省文聯也想有所作為。

看來,魏世英平時有關注我。被前輩關注,我心存感激,虛榮心也得到了滿足。

困厄之中,并不相識的魏世英向我伸出了拯救之手,溫暖之手,賞識之手,這真乃雪中送炭啊!

我喜出望外,感激涕零!自然立馬應允,說能去省文聯工作,能到他麾下效力,是我的榮幸。

當時的省文聯領導對魏世英非常尊重,馬上同意,立即外調。

天上掉餡餅,工作調動竟是這么簡單,今天看來,簡直不可思議!

可惜,與文聯無緣。真要走了,我所在單位的主管領導不同意放人。我用不容置疑的口氣對她說:“我非走不可!”領導見我去意已決,說:“要走也可以,要等新刊辦了3期后才可以走。”說我是新老交接的人物,要扶上馬送一程之類。當然,這是客氣話。話說到這一步了,我還能怎樣?可是,現在不讓走,過了這一村,就沒了這一店,將來誰扶我上馬?誰送我一程啊?

1991年,新刊面世,我就開路。可《文化春秋》也短命,沒辦幾期,又停刊了,改為《散文天地》。我錯過了在魏世英麾下效力的機會,后來調到了福建少年兒童出版社,編童話與科幻圖書,上窮碧落下黃泉,滿腦子奇思妙想。

落魄之際,一個素不相識的人向我伸出了援助之手,交淺情深,不管成還是不成,此生定是刻骨銘心,沒齒難忘。

后來,我參與招聘大學生應有十多次,面對求職者,都會想起魏老先生,提醒自己應該怎樣面對陌生人。

此后,魏老忙,我也忙,我又不愛參加文壇的各種活動。在文人圈中摸爬滾打幾十年,還是不習慣與文人一起談文學。文人聚在一起,是不是都有點假啊?有點酸啊?哪怕是出汗吧,文學女青年出的是香汗,而蠢笨如牛者,出的則是臭汗——這是讀魯迅《文學與出汗》的結果了。總之,我們見面的機會很少。

魏世英退休以后,有幾回文壇中人邀宴,我們有機會聚到一起。他說,他可能要出兩本書,一本是他還沒有寫完的長篇小說,一本是他的散文集。他不想在福建出版,問我有沒有可能幫助聯系省外出書。我說,我會盡力的。后來,他沒再提起這事。我也沒多問。

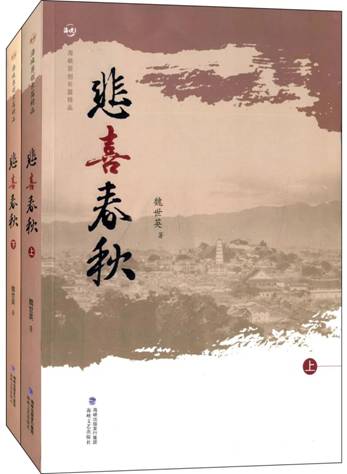

在我心目中,魏世英既是作家、評論家,也是老編輯。他做過許多栽培人的工作。他主辦的《當代文藝探索》,哪個“閩派評論家”沒有在這本刊物亮相過?魏世英是這樣一種文人,大音希聲,他有大好文章,卻沒有大名,沒有浪得虛名。況且,他又不擅于宣傳自己,包裝自己。讀者可以到網上搜搜看,關于魏世英的文章,可以搜到的就是何鎮邦的《讀〈悲喜春秋〉憶故人》一篇。真是“寂寞身后名”啊!出版不景氣,出版業內人士比文壇中人更清楚,要推銷他的作品,還真有難度。

2012年底,我邂逅作家出版社的黎云秀,我們談起魏世英的長篇小說《又悲又喜的故事》,說在她這耽擱已有時日,恐怕難以出版。我問原因,主要是寫了福建“城工部”地下黨,這是一個敏感的話題,需要專題報審。如果報審,就不是出版社所能把握的了,而且結論可能遙遙無期。

事有湊巧。不多久,魏世英給我打電話,讓我去見他。談的果然是這部書。他實話實說,原希望在作家出版社出版,平臺大一點,影響也會大一些。現在看來作家出版社不行了,拖了很久,一直下不了決心,希望我能幫助出版。他說:“這是我一生唯一的長篇小說。書中有自傳的成分,有我的影子。這十幾年,我一直斷斷續續地在寫這部書,可以說是我的人生總結了。廉頗老矣,唯有此事未了,實在是最后的牽掛啊!”話中帶有顫音,可見用情太深。我當即表態說,我一定盡力,但“城工部”確實是讓人頭疼的問題。我說,我請一個這方面的專家看一遍,再報告最終意見。

這是一本80多萬字的大著,寫的是抗日戰爭后期與解放戰爭時期中共閩浙贛區(省)委“城工部”領導的地下斗爭以及解放戰爭時期福州地區的學生民主運動,書中確實充滿自敘傳的色彩。當時,我還在社長任上,諸事猬集,無法通讀全書。我抽看了若干章節,文字干凈而且從容,內容都是作者生活經歷的結晶。老實說,比場面上的一些所謂名家,不知要好多少倍!這畢竟出自《福建文學》副主編和《當代文藝探索》主編的手筆,而且是他的“獨生子”。這不是墨寫的書,而是從血管里流出來的血,字里行間,都是時代波瀾,歲月滄桑,生命體驗。

我下決心出這部書。

魏世英著的《悲喜春秋》

當年,我所在的出版社汲汲水養汲汲魚,80多萬字的大書,好歹得有不少的投入。說實話,這書是“小眾化”的,要暢銷,要不賠本,幾無可能。

作為“當家人”,我想為魏老先生爭取省里文藝基金的資助。我甚至私下已經與有關領導溝通,他們表示,像魏老這樣的離休老干部、福建文壇的老將,當然應該給予支持。

我把這意思對魏世英說了,并說,不要他出面,我來與有關部門、有關同志協商如何?魏世英聽了先是沉默,后是搖頭,只說了一句題外話:“我退休以后,就沒有再麻煩過文聯……”

我聽說,他退休之后甚至沒有再進過老單位的門。我沒有退休的經驗,但魏老的行止是我需要效法的。

我明白了。他是個性很強的人,我只好不再運作。

后來,是他女兒出了最大的力,使得他的書得以出版。我猜測,魏老可能還不清楚這一點?

原書名叫《又悲又喜的故事》,我覺得稍長,建議改成《悲喜春秋》,魏世英欣然接受了。

魏世英的老朋友何鎮邦得知魏世英去世,向我索要這部書,他還為魏世英和他的書寫了一篇紀念文章,發表在《光明日報》上。何鎮邦說:“……作為這一歷史事件背景的福州民俗風情以及關于秦家這一頗有巴金的《家》之藝術韻味的破落大家庭的描寫,作者的筆墨似更自如,它所蘊含的閩都文化也有不可或缺的意義,應看作福建新世紀以來長篇小說創作的重要收獲,不會也不應被湮沒。”何鎮邦的意思,魏世英的筆墨要比《家》更自如。這是蠻高的評價。我甚至覺得,魏世英的敘述語言,要比《家》更好。

怎么讓魏世英的這部書不被湮沒呢?怎么讓人重新發現這部書呢?黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴,這確實是一個問題。

我請了一個既是福建黨史專家又是“老福州”的老先生審讀此書。他竟和魏世英交上了朋友。他邊審稿邊和魏老聊天,探討相關問題,閑聊風土人情。他們聊得很深入,很開心。魏老對我說:“你為我找了一個談話對手!”我的這位專家朋友,因為妻子癱瘓在床,審稿的時間拖得有點長,因而書的出版時間也拖了比較久。

負責審稿的專家朋友告訴我,魏世英的書是一生的心血,直到生命的最后時刻,都在反復修改、校對這部書。這一點,魏世英的老朋友、老同事季仲在回憶文章中也給予證實:“這期間,我造訪魏府,每每見老魏弓著背、彎著腰、戴著老花眼鏡,坐在電腦桌前,鍥而不舍地敲著鍵盤。直至離其生命盡頭前數月,這部八十余萬字的《悲喜春秋》才出版面世。”

魏老先生的另一個朋友對我說,他生命的最后日子,全神貫注在《悲喜春秋》上。書出版了,他把書送出去了,覺得無所掛牽了,所以,他松弛下來,就走了。

季仲先生說,老魏是死于老病,屬于壽終正寢。并說,他是一個思想很開放的人,很是可惜了!

《約翰·克利斯朵夫》中的安多納德,當她把弟弟撫養成人后,就松弛下來,很快就多病并發,走了;我結婚后的一周,我多病的祖母就去世了;我退休前,一個老同志,也是捧到他一生中最后一本書后,就辭別了……

我想,如果《悲喜春秋》遲兩年出,魏老也許還會多活兩年?

(作者系福建人民出版社原社長)