父親盧嘉錫與他帶出的家風

盧咸池

父親盧嘉錫離開我們已經整整20年了。這20年里,我們雖然再也不能見到父親那親切慈祥的身影,但他所培育的家風卻深植在我們每個子女心中,無時無刻不在影響、引導著我們兄弟姐妹,永遠永遠不會離去!

父親的“夫妻觀”

父母親夫妻恩愛50多年,遠近聞名。小妹說,父親是一個極不善于料理家務卻極愛妻子的丈夫。確實如此,父親不搞夫榮妻貴、夫為妻綱那一套,他將夫妻同甘共苦、互敬互愛置于家庭關系的首位。

恩愛一生的盧嘉錫夫妻于金婚之日合影

父親母親早年都在祖父所辦的私塾里念書,長大后兩人相互愛戀。那時,外祖父是英資廈門太古洋行襄理,母親吳遜玉算是富家小姐;祖父雖說是廈門小有名氣的塾師,但終究不過是個“教書的”,兩家可說是“門不當戶不對”。外祖父開始并不贊同這門親事,但經不住女兒“非此人不嫁”的決然態度,也就不再反對了。1936年3月8日(農歷二月十五),母親披著白色婚紗,和身著黑色禮服的父親舉行了當時算是新派的西式婚禮。不過吉日特意選在農歷二月十五——中國傳統的“百花生日”,從這點看,父母親的結合仍帶有濃郁的中華傳統特色。后來父親經常對人說:“本來三八婦女節是婦女解放的日子,可是我卻是在這一天把遜玉束縛起的。”這段話深含著父親對母親一輩子辛勞的愧疚之情。

婚后才一年多,大哥嵩岳還不滿半歲,父親就出國留學了。不久,全面抗戰爆發,廈門淪陷,母親帶著大哥在內地顛沛流離,受了不少苦。她當過小學教員、電話接線生,還帶大哥去挖過野菜。身在異鄉的父親,心中無時無刻不惦念著戰亂中的愛妻和幼子。陪伴父親終生的一臺英文打字機就是他這一段感情的最好見證。父親珍愛的這臺打字機是他在美國時買的,黑色機箱的金屬銘牌上刻有“CHIASI & SUNYU LU”的字樣(長大后我們才知道,那是父母親英文名字的合寫),這是父親在美國時思念母親,為了表示夫妻恩愛特地定制的。這臺打字機一直到后來電腦逐漸普及才宣告“退休”。如今,這臺曾經為父親從事教學科研立下汗馬功勞又見證著父親在美國時思念母親的舊英文打字機,已經成為父親留給我們的珍貴遺物。

抗戰勝利后,父親回來了。可是內戰隨之而來,物價飛漲、特務橫行,讓母親既為家庭生活操心,更為父親的處境擔憂。解放后,父親受到黨和人民的信任,20世紀50年代起先后任廈門大學理學院院長、研究部部長、副校長,并被選為福建省人民代表、省人委委員。母親在操持家務的同時也積極承擔義務性社會工作,她當選廈門大學家屬委員會副主任,并在當時的掃盲運動中擔任夜校義務教師。

母親年輕時上過初中,解放初這就算有文化的人了,她解放前曾有工作經歷,解放后家委會和夜校工作都干得不錯。20世紀50年代國家經濟建設蒸蒸日上,廈門大學要吸收新職工,母親當然符合條件,但父親知道后對母親說:“我的工資高,先讓那些低工資職工的家屬工作吧!”于是,母親最終沒有正式參加工作,一直是家庭婦女。但是,她在各種義務性社會工作中的成績得到廈大廣大教職員工和家屬的充分肯定,曾兩屆被選為廈門市思明區人民代表,還以職工家屬的身份當選福建省工會代表大會代表。

1960年我們搬家到福州時,正是三年困難時期,一邊是父親降低工資,一邊是物價上漲、居民減少糧油供給,食品匱乏。母親得了浮腫病。從那以后,母親身體一直不好。“文化大革命”中父親進了牛棚,“造反派”跑到家里逼迫母親與父親劃清界限,揭發父親。母親斷然拒絕。但母親由此成天擔驚受怕,一個人默默承受著巨大的精神壓力,身體終于垮了。

1969年秋的一天,母親在家縫補衣服的時候突然暈厥倒地。當時父親與全所職工全部被集中搞“清隊”,而家中子女,大哥在部隊,我在北京上學,3個弟弟妹妹在插隊,只有還在上中學小學的六弟和小妹在家,12歲的小妹嚇得直哭。從那以后,母親經常發生癲癇性暈厥,而且越來越頻繁。經檢查,她患了腦膜瘤。1982年春節,母親病情危重,剛到北京任中國科學院院長的父親沉痛地對我們說:“現在形勢好了,你們的媽媽卻不行了!”說罷失聲痛哭。在組織的關懷下,母親被送到上海華山醫院開刀。手術很成功,母親身體狀況明顯好轉。

也就在這年夏初,我們在物構所的住家搬到新建成的住宅樓去。父母親原來同居一室,但父親體胖怕熱,母親體虛畏寒,而為了照顧母親,父親酷暑睡覺不開電風扇,連扇子也不用,常常熱得一身汗。后來,母親怕影響父親的健康和工作,一再堅持,他們才分室而居。那以后,父親每天休息前,都要先到母親臥室,看她睡好了,才放心地回自己的臥室。

當初母親腦瘤手術后,醫生預言,他們這一“刀”可以管用10年,但由于母親患的是“地毯式”瘤,附著在腦細血管的部分不可能清除干凈,殘存的瘤組織過幾年還會復發。幾年后,母親又間或出現神志不清狀況,此后病情不斷加重,終臥床不起。1992年9月30日母親與世長辭。在告別母親時,父親流著淚對我們說:“都說夫妻同甘共苦,可是我和你們的媽媽結婚50多年,共苦的時間多,同甘的時間太少了!”

父親去世以后,2001年6月11日,我們護送父母親的骨灰到廈門。當兄弟姐妹們手捧父母親的遺像和骨灰盒走下汽車時,我不禁含淚輕輕地對著手中的骨灰盒說:“爸爸媽媽,我們到家了!”是的。福州與廈門相隔不過300公里。父親到福州工作以后,不知多少次因公到廈門,可是母親不愿以重病之身耽誤父親的公事,父親也不愿為此給組織上添麻煩,所以自1960年離開廈門,一直到去世,母親30多年始終想回而沒有回過故鄉。這就是我的父親母親!

父親的“親子觀”

在家里,父親對我們幾個孩子既非常嚴格,又十分慈祥。說他嚴格,是他經常教育我們要認認真真讀書、老老實實做人,有多大本事辦多大事,但絕不允許我們在外面打著他的旗號說事;說他慈祥,是他從不贊成棍棒教育,也從不苛求我們要怎樣成龍成鳳,他只是以自己的榜樣、民主的家風和他特有的教育方式對我們“言傳身教”。

父親是疼愛孩子的,他把疼愛與自己獨特的教育子女的方式相結合。我上小學時,有一次父親去上海出差,特意給我們買回一個小小的家用幻燈機,用普通白熾燈泡作光源即可放映;幻燈片則是用長條玻璃做成的。我和弟妹們高興極了。晚上吃過飯,父親進書房工作,我們把飯廳的燈一關,以白色的墻壁當銀幕,就放起幻燈來。父親先后給我們買的幻燈片,有《三毛流浪記》《米老鼠》《木偶奇遇記》,還有毛岸英下鄉拜農民為師和青年共產黨員歐陽立安在獄中等故事,讓孩提時代的我們百看不厭。鄰居家的小伙伴們也常到我們家來觀看。有時父親工作累了,也會到飯廳和我們一起看幻燈,聽我們復述幻燈片里的故事。他還用淺顯的語言告訴我們什么叫聚焦,鏡頭為什么會放大。父親就是這樣以適合我們年齡特點的方式,潛移默化,讓我們在得到美的享受的同時,接受了健全人格和科學知識的熏陶。

父親書房里各類書籍真不少。他書桌上的物品和大書柜里的書,孩子們是不能亂動的。但是有一個又矮又小的書柜,里面擺放著一些少兒科普讀物,是專為我們準備的。記得其中有蘇聯科普作家別萊利曼的《趣味代數學》《趣味幾何學》《趣味物理學》《趣味天文學》,還有關于地球起源、生物進化、恐龍時代、天氣與氣候的書籍等。每當寒暑假,我總是一本本看得津津有味,有時看過之后自己也躍躍欲試。有些書上的數學、物理知識,兒童時代的我尚不能完全理解,但上中學學到相關知識時,卻總是給我似曾相識、豁然開朗的感覺。父親在書房看報的時候,有時會突然把正在一旁看書的我叫過去,指著報上文章中的一個成語告訴我其中的典故,或是摘出報上一句話,分析其中語句不通順或數據錯誤之處,有時還讓我找出其中的錯別字。

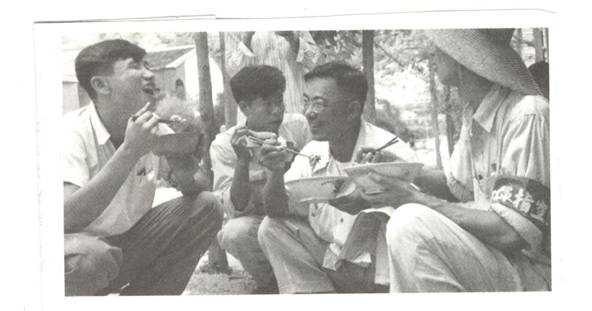

1947年2月,盧嘉錫與老大老二攝于廈大宿舍樓頂

在學習方面,父親始終是子女們的良師益友。我上小學時,剛學到乘法,很高興,回家就背乘法口訣給父親聽。因為剛學,難免有背錯的。第二天放學回到家,父親拿出一張小小的九九乘法表給我。可是小孩貪玩,沒過一兩天,乘法表找不著了。沒辦法,只好告訴父親。父親很快又給了我一張,他要我貼在文具盒蓋子內側,這樣就不容易丟了。星期天我跟父親到他的辦公室,才知道那是他在工作之余用自己的英文打字機幫我打出來的。

父親主張因材施教,反對拔苗助長。他既主張學生要勤奮,又提倡要用巧勁,不贊成搞題海戰術、疲勞戰術。他經常告訴我們:學習最重要的是要找到其中的規律。只要找準、掌握了規律,其余問題就能迎刃而解。同種類型的難題做出一兩道,掌握了規律,其他的就沒有必要都去做。他對“授人以魚不如授人以漁”有自己的詮釋,認為當老師的,最好是“點出”解決問題的關鍵,讓學生自己去思索,而沒有必要從頭到尾一五一十都講透。

記得我初三時第一次見到《中學生數學用表》,頭幾頁是對數表、反對數表,我看了半天不知是做什么用的,就去問父親。他覺得以我已有的知識程度和理解能力可以弄懂,就利用星期天上午個把小時的時間,從乘方、指數談起,給我講解了對數的基本知識,然后讓我自己試算一下。我也不由回想起小時候看別萊利曼的《趣味代數學》,其中說:“加法和乘法都只有一種逆運算——減法和除法。而乘方卻有兩種逆運算——開方和對數”,于是我比課程早一年學會了對數。有了對數這個新工具,我做數理化習題就比其他同學快。后來,父親又根據我學業的進展,及時讓我了解什么是化學元素周期表,怎樣使用計算尺、手搖計算機等。幾個月、半年一次,每次就是個把小時,既不加重我的課程負擔,又提高了我的學習興趣,至今歷歷在目。

回想起來,我自少年起就崇尚科學、愛好廣泛,酷愛數理化而又文理各科相對均衡發展,特別是不愿盲從、愛提問題,辦事嚴謹認真等,許多都得益于從小受到父親各方面的教育和影響。

父親認為,對子女絕不能溺愛。他支持我們到外面世界去搏擊風浪。對子女的志向,只要有利于國家、社會的,父親總是充分尊重、盡力支持。1951年夏天,正值抗美援朝戰爭期間,黨中央向全國青年發出參軍參干的號召。臨近初中畢業的大哥嵩岳瞞著家人報名并獲得批準。當時父親正在外地,回來時大哥已隨部隊到福州集中。他不僅不責怪,還專門請假去給大哥送行,鼓勵大哥經受艱苦考驗。后來大哥在部隊多次立功受獎,一直干到退休。

對兒女的升學志愿,父親既從國家發展的大局、根據兒女的特長適當指導,又尊重我們的個人意愿。1962年我還在讀高中,那年11月學校校慶,邀請家長到校。我回家跟父親一說,他真的來了。老師們與他交談時,說我的數理化成績都不錯,他高興地說:“看來咸池將來和我是同行。不過我說的是大同行,就是學數理化的。”1964年高中畢業時,父親問我大學想學什么,我說想學天文。他就對我說,天文當然不錯,但國家要強大,就必須發展原子能事業,他建議我報考北京大學與原子能有關的專業。我覺得他講的很有道理,就改報了北京大學,可是最后填寫專業志愿時卻遵從班主任提議將地球物理置于核物理、放射化學之前。父親沒有堅持反對,讓我自己決定。同時,他仍然鼓勵我把天文作為自己的業余愛好。他認為一個學生在學好專業課程的同時有廣泛的興趣愛好,對拓寬知識面、對全面發展有益。我進大學后,他還托人給我送來當時科學出版社剛翻譯出版的法國天文學家弗拉馬里翁的《大眾天文學》,可惜這本書1968年北大武斗時丟失了。

1968年底起,全國掀起“千萬知識青年上山下鄉”浪潮。父親對此并不一定能理解,但他抱定一個信念:別人家的孩子能當農民,自己的孩子也不能搞特殊!我的5個弟弟妹妹,有4個先后上山下鄉,是周邊家庭中最多的。后來,三弟象乾成為種田能手,在鄉下入了黨,當選公社團委委員、大隊團支部副書記;大妹葛覃是生產隊養豬能手,被評為縣“五好知青”;五弟龍泉成為縣電視差轉臺“農民工”;父親平時在家最疼愛的小妹紫莼,她中學畢業也同樣上山下鄉,當上了“赤腳醫生”。他們都為農村建設貢獻了自己的力量。六弟鳳林是弟妹中唯一按政策留城當工人的,他努力工作、認真鉆研,成為一名技師、單位技術骨干。我“文化大革命”中大學畢業,被分配到貴州邊遠的少數民族山區農村工作,教過中學和師范,后來當氣象員。父親多次親筆給我寫信,鼓勵我好好工作,并寄來竺可楨著《物候學》等一些當時農村中無法得到的專業書籍。我在農村工作了8年多,工作之余還經常為同事、學生和周邊農民理發、修收音機和針灸治病,一直到“文化大革命”后恢復高考,才考取研究生回到北大。

對于子女的婚事,父親的態度是關心但不包辦。我們兄弟姐妹的婚姻問題都是自己決定的。“文化大革命”前夕大哥在部隊結婚,父親工作繁忙分不出身,讓母親代表自己去參加婚禮。我到貴州農村工作幾年后,在當地談戀愛。第一次帶女朋友回家,她想到父親是著名教授,擔心自己文化水平低,父親不高興。沒想到父親見到她時風趣地說:“這下我們家工農兵更齊全了(我女朋友從小生長在農村,當過兵,岳父是工人)!”女朋友心里一塊石頭落了地。粉碎“四人幫”后,我們結了婚。

父親主張民主家風。在我們家,不僅有“父教子”,“父子相互切磋”更是常事。我們成年以后,父親在家更注意聽取我們的意見。1981年父親任中國科學院院長之后常住北京。我在北大讀研究生,后留校工作,在父親身邊的時間比較多。父親的字寫得好,請他題詞的單位和個人真不少。剛開始父親是盡力而為,我一怕寫得太多會加重父親的負擔,二怕來者不拒會有心術不正的人混雜其中,就向父親提議:對青少年鼓勵、鞭策的題詞可以寫;對高校和科研院所、科研成果,父親是內行,但題詞要有節制,評價要準確;為企業公司的商品和產品題詞一定要嚴格控制、十分慎重。父親覺得有道理,以后自己把握不好時就常常找人幫著參謀一下。像父親這樣年紀的人,都習慣于寫繁體字。有一次我對他說,國務院公布有《簡化字總表》,這是漢字的國家規范,雖然沒有規定題字時只能寫簡化字,但給中小學、青少年題詞,還是寫規范的簡化字為好。后來,父親在為中小學題詞前,經常讓我先把題詞用規范的簡化字寫下來,他自己照著練習幾遍,待手順了,再正式題寫。

父親雖然終生從事腦力勞動,但他尊重體力勞動、關愛勞動人民。在廈門時,有一次父母親帶著弟弟進城。回來時天下著雨,又沒有公交車,于是他叫了一輛三輪車。那時從城里到廈大要翻越一座“蜂巢山”,坡路又長又陡,車子蹬不上去,三輪車工人必須下來拉車上坡。那天到山前,父親讓體弱的母親、年幼的弟弟坐在車上,自己下車,打著傘在后面幫助推了好一大段路。三輪車工人很不好意思,到家時再三表示要少收錢,父親仍然堅持足額付了車費。他還十分嚴肅地對我們說,三輪車工人蹬車、拉車很辛苦,應該致謝的是我們。無論是當時當教授、當校長,還是以后當了中科院院長、全國政協副主席、人大常委會副委員長,父親都不允許子女把自己的職務、官銜掛在嘴邊,更不允許有任何高人一等的優越感。

由于父親“愛心”的潛移默化,也由于父親希望我們“低調”的執著要求,我們7個兄弟姐妹在各單位都能認真做事,與大家相處和睦,雖沒有聲名顯赫,但也沒有出一個紈绔子弟。

盧嘉錫家庭合影(前左起:次女盧紫莼、夫人吳遜玉、盧嘉錫、長子盧嵩岳、三媳高建明;后左起:次媳倪興蓮、次子盧咸池、四子盧龍泉、三子盧象乾、五子盧鳳林、長女盧葛覃)

父親的待人接物之道

父親對親友一直懷有真摯的感情。由于多方面的原因,我們家不少親友家庭經濟狀況都不好。父母親每月都要給一些親戚資助。父親覺得,自己家境較寬裕,給困難的親友一點接濟,可以少給國家社會增添負擔。外姑婆是母親的五姑,她丈夫早年下南洋未歸,女兒出嫁后自己孤身一人無依靠,父母親就接她過來共同生活,后來還和我們家一起搬到福州。1965年她69歲,說老人“忌九”,一定要回廈門終老,父母親只好隨她,每月寄生活費一直到她1975年去世。1956年,我六叔家從城里遷往集美,他的小女兒、我的六姐采蘩升入雙十高中,父親將她接到我們家同住并負擔了她的全部學費和生活費。1959年六姐考取上海復旦大學,父親又為她備齊了生活學習用品,還將自己留學歐美時用的皮箱送給她。這只皮箱,六姐一直使用到20世紀90年代初。天壽是我大伯的兒子、我的堂弟,“文化大革命”中到永定下鄉插隊,父親幾次寫信鼓勵他:“機遇是重要的,更重要的卻是自己的努力,自學也可以成才”,還讓我大哥給他寄去一套《電子技術講座》自學叢書。天壽在勞動之余刻苦鉆研電子技術,自制出一臺遙控模型汽車,在山村傳為美談,回城后成為一名優秀的中學電化教學老師。

父親非常尊敬當年為他傳道釋疑解惑、指引人生道路的老師們。他常對我們講他大學一年級的化學老師張資珙教授如何在課堂上講授“化學家的分子式”C3H3——Clear Head(清醒的頭腦)+Clever Hands(靈巧的雙手)+Clean Habit(潔凈的習慣)、如何引導他從“主系數學、輔系化學”轉為“主系化學、輔系數學”。在廈門時,每年春節父親除去看望親友外,一定要去給原大同中學校長楊景文拜年。他說,當初如果不是楊校長破例為他開具了具有“舊制四年制中學畢業”同等學力的證明,只讀了一年半初中的他就不能報考廈大預科,也就沒有機緣受教于任教廈大僅一年的張資珙教授。父親非常崇敬將他引進結構化學領域的博士后導師、著名化學家鮑林教授。即使在中美民間往來完全斷絕的年代,他也經常給我們講恩師當年對他的指教。弟妹們都還記得1973年鮑林教授首次應邀訪華、父親趕赴上海拜見恩師時的興奮心情。父親還讓弟弟寫信將這一消息告訴我,讓千里之外的我共享他的喜悅。方錫疇是父親大學四年級的老師,父親要我們尊稱他“方先生公”(閩南話“師祖”的意思),跟我們講述當年方先生公是怎樣手把手教會他吹制玻璃儀器基本功的。“文化大革命”中方教授被打倒,父親自身剛得解脫,他到廈大首先就去探望仍處“牛鬼蛇神”之列的方教授,還鼓動同淪“另類”的早年學生也去探望:“第一你要相信方老師是好人,第二你要相信你自己。有了這兩個相信你就可以去看他。”

不僅是老師,只要是幫助過父親的人,他都長懷感恩之心。1937年父親剛到英國留學時,曾函托時任廈大秘書襄理何勵生幫他辦出學位證明。將近60年過去,1996年,百歲老人何勵生病重,父親到廈門開會時特意前往醫院看望。醫院領導以為他是來檢查工作的,沒想到他徑直走到病床前慰問老人,并深情地對身邊的人說:“這位老先生在我當年赴英國留學時,幫助我辦理過留學證明,我很感激他。”洪玉崑是廈門小有名氣的醫生。當初父親報考廈大預科,考前突發高燒,洪醫生先開藥讓他退了燒,又身背藥箱在考場外守護,直到他順利完成考試。幾十年后父親仍多次對我們提起此事。1981年3月洪玉崑夫人去世,父親趁4月初到廈門參加廈大校慶慶典之機前往吊唁。人們以為他按常規鞠個躬就離開,沒想到他卻遵照中華傳統禮儀親自為逝者上香,令在場的人既意外又感動。

汪德耀教授是我國著名的細胞學家,1945—1950年間曾任廈門大學校長,當初就是他堅決將剛回國的父親挽留在廈大工作。解放后他改任生物系系主任,與父親成為親密同事。當時有人稱汪德耀為“偽校長”,父親卻說:“那時他不得不做一些應付國民黨當局的事,可是在當時的形勢下,他敢于任命王亞南教授這樣的紅色經濟學家當廈大法學院院長,這就很不簡單!”以此表示了自己的不同意見,還介紹汪德耀加入了農工民主黨。“文化大革命”結束后,汪德耀當選廈門市政協副主席。孫越崎是玉門油礦早期的主要開發者之一,解放前夕任國民黨政府資源委員會委員長,他冒險保全國家礦產資源,移交給人民政府,后任民革中央副主席、全國政協常委。20世紀80年代,我們兩家在北京木樨地住上下樓,父親跟孫老在資源環境保護問題上志趣相投,結成莫逆之交。后來我們搬離了木樨地,但兩位老人仍密切來往,經常就共同關心的問題相互切磋、交換看法。1992年9月30日我母親在福州病逝,父親辦完母親后事一回到北京,即強忍悲痛前去祝賀孫老百歲壽辰。孫老及家人知道情況后,極為感動。

父親關愛身邊所有的人。他留學歐美回國后不久,一天家里的幫工找他,想提前支點工錢。父親一問,原來幫工的兒子王文興正上高中,沒錢交學費。父親就自己負擔了王文興的全部學費。不久王文興高中畢業考入廈大化學系,畢業后留校任教。以后又跟隨父親到福大、物構所,還曾去蘇聯留學,不幸“文化大革命”后期患癌癥英年早逝。早些年,福建物構所所在的福州西河地區還屬郊區,交通很不方便。所里職工進城回來,要坐公交車在祭酒嶺站下車,然后步行約20分鐘才能回到所里。那時整個研究所只有一輛北京130越野車。父親作為所領導,又是所里唯一的高級專家,因公進城可以坐車。他每次進城回來路過祭酒嶺,總是注意四下察看,只要見到有所里的人在步行,不論是科研人員、干部、工人還是家屬,他都會讓司機停車,招呼他們上車一同回所。所里不少人都因此搭過便車。到北京工作后,父親還時時關心和指導物構所的科研工作,頻頻往返于北京與福州之間。回到所里,他在路上見到人,不論是清潔工還是門衛保安,都會主動熱情地打招呼。職工們都知道他有清晨在所里大院散步的習慣,于是有什么事情要反映、有什么困難想請他幫忙,就利用清晨在路上“攔駕”。不管問題能否解決,他都會給人一個答復。因此許多職工都戲稱父親是“有求必應”的“大菩薩”。

正是父親關心人、尊重人的真誠態度和樂觀、豁達的性格,使所有的人,不論是他的同齡人,還是學生、晚輩、下屬,都愿意和他接觸,也使他自己時時有股韌勁去面對挑戰和曲折,克服困難,做好工作。

但是父親也不是時時事事都以幽默豁達處之,不光是教學科研,對諸多大事小事,他又表現出十分認真與執著。

我們家在物構所原住四層住宅樓二樓。父親平時休息得晚,他每天晚上總要上三四樓,下一樓,把樓道里還亮著的燈一盞盞全部關上,才放心地回去睡覺。平時無論是在實驗室、辦公樓還是住宅樓,看到沒人、水龍頭卻開著,即使是涓涓細流,他也要上前小心將它擰緊。晚年父親回福州時,每天清早弟妹們陪他散步。這時他上下樓梯已經腿腳不便,但看到天色已亮,而周邊樓道里燈還亮著,他就催促弟妹們將它們一一關上。

廈門大學物理系原系主任黃席棠教授1957年被打成“右派”,剝奪了講課權。為讓黃教授換一個工作和生活環境,1960年,父親冒著風險,把他和夫人高懷蓉教授與自己一起調到福大,他們很快成為福大物理系的教學科研骨干。我還記得,大約是1962年,一天我和父親在祭酒嶺公交車站遇見黃教授,他興奮地對爸爸說了一段英語。我雖然聽不懂,但猜到他的意思是他已摘掉“右派”帽子了,父親興奮地表示祝賀,并希望他繼續進步。沒想到“文化大革命”一來,黃教授重新被戴上“右派”帽子,進了牛棚,父親也因此被指責為“包庇重用反黨反社會主義的資產階級右派分子”。父親在檢查交代材料中不得不給自己扣上“重才輕德”“政治觀念不強”的帽子;而對于黃教授本人,除了堅持肯定他“有才”外,父親只說他是因為“玩世不恭”成為“右派”分子的,堅決不肯上綱上線。

父親始終關心農村改革發展。1990年4月,他親率農工黨中央考察組到貴州省畢節試驗區考察咨詢。當時他已近75歲高齡,而且腰椎手術后剛出院,身體尚未完全康復,每天還要打針輸液。從貴陽到畢節要翻過連綿起伏的崇山峻嶺,他不顧病后體弱和旅途勞頓,堅持親力親為,是第一位親臨試驗區的民主黨派中央主席。貧困村晏家洼在半山坡上,不通汽車,為實地察看村民生活狀況,父親強忍腰部疼痛,拄著手杖,沿著崎嶇山路,一步一步走進山寨。當地原先安排他參觀村里條件稍好的建筑隊長家,他卻堅持去了全村最貧困的農戶家。他說:“我們是來扶貧的,就應當到最貧困的人家去,才能看到真實的情況。”看到破敗的茅屋、幾個人合用的爛棉絮,一向幽默開朗的父親沉默不語許久,輕輕囑咐陪同的地方干部:“這樣的貧困戶要想辦法重點扶持。”經深入考察調研,父親就當地扶貧開發、生態建設提出“扶貧先扶志、致富先育才”等建議。今天,畢節試驗區已經成為中國共產黨領導、各民主黨派合作,共同推進改革開放和貧困地區實現可持續發展及跨越式發展的成功范例。

父親的認真、執著,出自對事業、對人民的高度責任感,而他幽默、開朗,則源于對國家、民族前途充滿信心。二者緊密相連,貫穿父親的一生。

盧嘉錫教授與廈大師生在一起邊

父親的“家國情懷”

關于如何做人,如何處理個人、家庭與國家關系等大是大非問題,父親很少對我們作什么空洞說教,他以自己的言行,闡釋了一個知識分子應有的“家國情懷”。

第二次世界大戰一結束,父親滿懷“科教救國”的理想和“重建昇平”的愿望,也帶著對親人的思念,堅決拋棄了國外優厚的生活待遇和優越的科研條件,立即啟程回國。他處理掉了大部分私人用品,包括當時還十分珍貴的收音機、電唱機等,只留下一些專業書籍、自己多年科研積累下來的研究筆記和計算尺、英文打字機等少量科研教學小用品。那時候,跨越太平洋的航線剛剛恢復,洋面上“二戰”期間布下的水雷尚未清理干凈,海上航行隨時可能遭遇危險。父親不顧一切買了船票,乘坐允許載客的第一班客貨兩用輪,于1945年11月中旬離開美國,海上航行半個多月,12月初回到上海。辦完回國手續,他又買了上海到廈門的船票,乘坐一艘小火輪回到廈門。這時已是1946年1月初了。

1940年,加州理工學院部分中國同學合影。前左起:錢學森、林木樟、盧嘉錫、袁家騮;中左起:張捷遷、俞恩瀛、徐樟本;后左二吳壯夫

父親期盼著打敗日本帝國主義后,百姓能過上祥和安康的日子,自己也能實現“科教救國”的夢想。可是他很快就對國民黨政府失望了,對于帝國主義在祖國的土地上橫行霸道更是切齒痛恨。他曾經在廈門輪渡碼頭用英語痛罵光天化日之下企圖侮辱中國婦女的美國大兵;還和王亞南等教授一起在報上發表筆談,抨擊美國政府扶植的國民黨政府。

回國之初,父親同時受聘于廈門大學和浙江大學。1948年秋天,父親到浙江大學講課。那時,人民解放戰爭的三大戰役已經開始,國民黨統治處在風雨飄搖中。當時一些名牌大學都是著名的“民主堡壘”,學生中進步勢力很強,教師中也有不少同情、支持學生運動的“民主教授”。父親在繁忙的授課之余,多次在深夜和幾個密友一起偷聽解放區電臺的廣播。他還收到地下黨寄來的信件,希望他“盡快返回原籍,堅守崗位,迎接解放”。于是,他加快授課進程,提前完成課程任務回到廈門。

返回廈門后,國民黨曾派人勸說父親去臺灣,但他對國民黨統治已經徹底絕望,設法回絕了。1949年4月,人民解放軍勝利渡江,全國解放在即。5月,旅居新加坡的著名華僑領袖、廈門大學創辦人陳嘉庚宣布應毛澤東邀請,將回國參加新政協籌備會。父親即以廈大校友總會會長的名義致信,歡迎嘉庚先生回國參加新政協會議時順道到廈門大學視察,這封信公開刊登在當時的《廈大通訊》上,實際上是向海內外昭示了廈大師生擁護新政協召開的共同心愿。此時,廈門正處于黎明前最黑暗的時期。父親的這一行動無異于摸了老虎屁股。果然,任職于國民黨廈大黨部的老友黃先生偷偷來家說,他在國民黨的黑名單上看見了父親的名字,“趕緊去香港躲躲吧!”父親何嘗不知道自己的處境危險呢?可在廈門,認識自己的人太多,要想躲過國民黨特務的耳目出逃,談何容易?再加上母親懷著身孕、產期臨近,他更不能走。為了不讓母親擔心,父親白天照常上班。但是,為了避免自己發生不測時讓特務們找到加罪的更多“證據”,深夜母親入睡后,父親偷偷地把從美國帶回來的燃燒與爆炸科研筆記全部銷毀了——那其中包含著他多少的心血啊!

局勢越來越緊張。著名人類學家、廈門大學林惠祥教授僅僅由于公開聲稱反對“戡亂”,就被當成“共黨嫌疑”逮捕入獄。一天,坐鎮廈門的特務頭子毛森叫父親去“談話”,父親以為特務要對他采取行動了,做好了有去無回的打算。幸好到那里后,毛森只是抱怨廈門大學“共黨活動猖獗”,要父親回去幫著“訓導學生”。父親胡亂應付了幾句,趕緊離開了。

1949年夏天,廈門大學成立“應變委員會”,聲明旨在“時局危難時期保存學校文物,策劃員工及學生之生活與安全”。委員會主席由校長兼任,父親以校友總會會長、教授會代表的身份任副主席,實際主持委員會的日常工作。在當時混亂的局勢中,父親帶領應變委員會安排師生在校區巡邏以防壞人趁火打劫,并發動勞師助學活動,設法給困境中的廈大教工、家屬買米送菜,資助困難學生。父親還不顧自己也已被列入國民黨特務黑名單,掩護、救助了一些地下黨員和進步青年。

父親當時之所以這么做,主要是源于一個愛國知識分子的正義感、對學校的責任感,以及對陷于困境的學生和教職工的同情心。“文化大革命”后他才知道,廈大應變委員會這些巡邏、互助的行動,實際上是地下黨組織發動群眾進行的護校斗爭的一部分;而自己出任應變會副主席,則是地下黨決定推舉的。他為自己能得到黨組織的信任而深感欣慰。

可能是父親在廈門的聲望使國民黨特務不得不有所顧忌,也可能是解放軍挺進神速使他們未及下手,父親終于度過了黎明前最黑暗的時刻。10月17日廈門全島解放。解放后第三天,戰斗的硝煙還沒有散去,剛到任的廈門市委書記林一心在千頭萬緒中就約請父親長談,征求他對廈門大學學生復課和學校發展的意見和建議。一席交談,推心置腹,使林書記茅塞頓開。接著父親又被任命為以化學系系主任的身份代理理學院院長,開始參與廈門大學領導層的部分工作。

新中國成立前,父親是一個抱定科教救國理想的有正義感的知識分子,有人拉他參加國民黨,他以自己“不問政治”推托回絕了。新中國成立后,黨和政府信任父親、尊重父親,同時他又看到在中國共產黨領導下國家面貌日新月異、人民群眾熱情高漲,過去不問政治的信條不知不覺中發生了變化。他與共產黨員、共產黨的干部有了更多的接觸,又參加了廈門大學的領導工作,并被選為福建省和廈門市人民代表。看到祖國欣欣向榮的一片新氣象,通過親身體會和耳聞目睹,父親深深感到“共產黨愛人民”“共產黨關心教育、尊重科學”“共產黨了解我”。正是從這些粗淺的認識開始,在黨的教育引導下,父親的思想跟隨時代的步伐不斷前進,他從內心確立了“跟共產黨走”的信念。1953年,他參加了中國共產黨的友黨——中國農工民主黨。事實上,廈大黨組織根據父親解放前后的政治表現,早已把他列為高級知識分子中經過教育培養可以發展入黨的重點工作對象之一。父親沒有辜負黨組織的期望和教育培養,他鄭重地提出了入黨要求。

我至今還記得,小時候有一段時間,平時從不唱歌的父親飯后踱步思考問題時往往隨口哼起“索—多—西來多索米拉—發……”。長大后我知道了,這是一段《國際歌》的樂曲,它吐露了父親的心聲:此時,共產主義理想正一步一步在他內心深處扎根。

1955年夏天,父親被遴選為中國科學院首批學部委員(現稱院士),當時他還不滿40歲,是最年輕的學部委員之一。1956年春天,他到北京參加全國科學技術十二年遠景規劃會議。有一天他在北京飯店乘電梯,突然電梯門開了,進來一位中等身材的人。父親一看,是周恩來總理!更讓他沒有料到的是,周總理對他點了點頭,親切地說:“你是盧嘉錫同志吧!”父親的心靈受到強烈震撼:自己是學部委員中的小字輩,又在遙遠的南方工作,從未與總理單獨晤面過,現在第一次偶遇,日理萬機的總理不但主動和自己打招呼,而且叫出了自己的名字!父親對總理的崇敬之情油然而生,也感到自己的心與共產黨貼得更近了。

就在父親參加科學規劃會回到廈門后不久,1956年6月30日,中共廈大化學系總支教工支部討論通過了父親的入黨申請。第二天正是中國共產黨建黨35周年紀念日,《廈門日報》在頭版刊登消息:“科學家盧嘉錫光榮入黨”。

1958年,父親參與創建中國科學院福建分院,任副院長,同時主持創建了以結構化學為主的中國科學院福建分院化學研究所一所(后改稱物理化學研究所)并兼任所長。當時,為了迎接社會主義工業化新高潮,福建省仿效首都北大、清華兩強的格局,決定除文理綜合的廈門大學之外,在省會福州創辦一所理工院校福州大學,學校的校長、書記由省里的領導干部兼任。最初的師資和理科學生主要從廈門大學相應系科中劃撥出一部分,而新招收的工科學生先以“廈門大學工科”名義在廈大寄讀。1959年,父親剛就任廈門大學副校長不久,又被任命為福州大學副校長。作為福州大學的主要創建人之一,他往返于廈門、福州之間,主持福大建設總體規劃和開辦前教學、科研的籌備工作。

那段時間父親更忙了。我當時正上初二,每天放學回到家里,經常看見父親正與人談話,有干部、教師,也有學生,還有學生家長,多數是來商談福州大學建設規劃和干部、教學科研骨干調配的。也有一些人不愿離開已創建30多年、在全國乃至東南亞都有相當名氣的廈門大學而來找父親“蘑菇”。每當遇到這種情況,父親總是耐心地勸說他們服從大局,到福州大學去。父親生在廈門,長在廈門,在廈大從學生、助教成長為教授、副校長,他對廈門、廈大感情深厚。他還是當時福建省理工科唯一的學部委員、一級教授。此時,他無條件服從組織安排,調往新創辦的福州大學,本身就具有強大的說服力、感染力。經過父親深入細致的工作,絕大多數人心服口服,和父親一起投入福州大學的創建工作。

但父親并不簡單地搞“一刀切”。一天有一位老太太到家找父親,邊談邊哭。原來老人早年守寡,已年老體弱,而獨生子幼年時因小兒麻痹癥落下殘疾。她傷心地告訴父親:兒子曾立志學醫以為天下人解除病痛,但最終卻因下肢殘疾報考醫學專業受限,而考入了廈門大學數學系。母子二人多年相依為命,現在兒子所在班級整體劃入福州大學,以后母子分離,兒子行動不便、母親生活困難。老太太談完剛走,父親就拿起電話,請有關部門盡快查明情況,如這對母子確有困難,就應當照顧:可以將兒子調個班級,留在廈大。

耳聞目睹,我深深感到:在父親的身上,“對黨負責”和“對人民負責”就是這樣完美地結合在一起!

1960年8月,父親正式到福州大學上任。學校位于福州郊區,與西禪寺相鄰,校區原是福州軍區第八預備醫院(八院)、福州二十二中和大片農田。當時校舍還未全部建好。學生宿舍窗戶都還來不及裝上玻璃,四面透風;食堂是臨時搭起的棚子;圖書館是借用西禪寺閑置的禪房;八院的幾棟舊房充當辦公室、實驗室;新建教室不夠用,就用二十二中留下的一棟兩層教學樓。父親就是在這樣的環境中,和全校教師、學生一起開始了新的事業。

父親不僅是福州大學主管教學和科研的副校長,還親自承擔教學、科研任務。福州的工資類別比廈門低,調福州后父親的工資標準降低了,而且這時正值三年困難時期,中央決定黨員干部減工資,父親的工資收入一下子減少了一截,日子也窘迫了很多。當時全家連保姆共10口人擠在一套不足70平方米的宿舍里:父母親帶著小妹住一間,兼做父親的書房;我和三弟住一小間,兼做儲藏室堆放箱子柜子;大妹、外姑婆和保姆一間;五弟、六弟一間,兼做飯廳并供孩子們做功課。父親樂呵呵地說:“這個家就像一個大兵營。”教工宿舍廁所還沒修好,大小便都要去樓外農村池塘上木板釘成的簡易廁所,走上去一步三搖;而且廁所沒有頂棚,下雨天還得打傘,父親又笑稱:“那是野外訓練!”家里每天的菜蔬就是空心菜,偶爾再熬些海帶算是加菜,我們都吃膩了。可是父親卻詼諧地說:“這是無縫鋼管加鋼板。”今天我還珍藏著一張父親當年搞科研時拍的照片,照片上的他雖然消瘦,但神情仍然是那么堅毅。

三年困難之后,國民經濟形勢逐漸好轉。同時,經過父親和全校師生幾年的共同努力,福州大學建設也形成規模,教學、科研逐步走上正軌。此后,父親在繼續兼任福州大學副校長的同時,將主要精力轉移到由中國科學院福建分院物理化學研究所改建成的中國科學院華東物質結構研究所(即今天的中科院福建物構所)的建設和發展上來。為了全力搞好物構所工作,1965年夏天,父親把我們家從福州大學教工宿舍搬到物構所。但是,正當父親以為可以全身心地投入他所摯愛的結構化學研究的時候,史無前例的“文化大革命”鋪天蓋地而來。

“文化大革命”中父親受審查,每天寫檢查,掃廁所,挨批陪斗,他感到十分困惑,但他最感痛心的是被剝奪了從事科學研究的權利。1969年秋天后,他突然被宣布“解放”,沒有說明任何原因。為什么突然宣布“解放”他,這個心中的謎直到“文化大革命”結束后才解開。原來是周恩來總理一次接見來華訪問的美籍華人科學家、父親當年留學美國時的好友,在談話時他們關注地問起父親的近況。總理記住了這件事,會見后立即讓秘書了解情況,并親自打電話給當時的福州軍區副司令員皮定均將軍,明確指示:“立即解放、安排工作”。當父親聽說是總理在自身處境十分艱難之時出面保了自己時,不禁熱淚盈眶,他把李白名詩《贈汪倫》的末兩句改了幾個字:“桃花潭水深千尺,不及周公對我情”,以此表達對周總理的感激之情。

黨的十一屆三中全會后,國家進入改革開放新時期,父親意氣風發,決心在科學事業中大顯身手。1979年秋天,父親率領中國化學會代表團參加IUPAC(國際純粹與應用化學聯合會)大會。其間,父親先與大會主席協商,就聯合會章程一些條文的解釋取得一致看法。接著,父親又親自與參加大會的臺灣化學會代表團團長、臺灣大學陳發清教授(臺灣省籍人士)和秘書長王紀五(代表團實際決策人,臺灣當局“國科會”官員,其父王世杰曾任國民黨政府外交部部長)多次協商,反復交涉,達成諒解。最后大會主席根據與父親率領的中國化學會代表團和臺北代表團達成的共識,鄭重宣布接受中國化學會作為代表全中國的化學會組織加入聯合會,并同意“設在中國臺北的化學會”作為單獨財務結算的地方性學術團體保留會員資格。這標志著在堅持一個中國原則、妥善處理臺灣方面席位基礎上,我國一級專業學會參加國際組織這一問題取得了重大突破。1981年5月,父親在中國科學院第四次學部委員大會上當選中國科學院院長,后兼任院黨組書記。1988年起,又先后當選全國政協副主席和全國人大常委會副委員長。

痛別父親

父親在晚年曾筆書“吾日三省吾身:為四化大局謀而不忠乎,與國內外同行們交流學術而乏創新乎,獎掖后進不落實乎”以自勉,展現了矢志報國、獻身科教、提攜后人的一片赤誠之心,也將他倡導、培育的家風提升到更高的境界。

2001年6月4日晚,父親的心臟停止了跳動,永遠離開了我們。當我們趕回福州時,看到物構所設立的靈堂里層層疊疊擺滿了花圈,哀樂低回,悼念的人們絡繹不絕,全國乃至世界各地的唁函唁電雪花般飛來。黨和國家領導人和領導機關,父親工作過的廈門大學、浙江大學、福州大學、中國科技大學、福建物構所、中國科學院、中國科協、歐美同學會等部門單位及多位院士、教授和知名人士都送了花圈;諾貝爾獎獲得者、父親的好友李政道、李遠哲、霍夫曼等來電吊唁;解放后廈門首任市委書記林一心、臨解放時曾經冒險為父親通風報信的老友黃先生等送來了花圈;已故黃席棠教授的夫人、年屆八旬的高教授親臨靈堂吊唁;父親一位早年學生、后成為新加坡資深外交家,也發來了唁電;廈門大學旅港校友會、臺灣校友會、美洲校友會、澳洲校友會籌委會等都送來了花圈。十多年前三弟盧象乾奮不顧身救起的落水兒童此時已經出國留學,他的母親特意來到靈堂吊唁,以兒子名義敬獻的挽幛上情深意切地寫著八個大字:“教子有方、功德無量”。

告別式上,父親安臥在鮮花翠柏之中,悲痛的人們從四面八方趕來,向他的遺體致敬。一位老人邊走邊哭,不斷鞠躬并喊著:“盧老沒有走!”其情其景,催人淚下,我們感到父親仍然和我們,也和熱愛他的人在一起。告別式后,父親的遺體送往殯儀館火化途中路經福州大學校門時,幾百名未能參加告別儀式的青年學生冒雨列隊站在道路兩旁,默默地送別他們的老校長,我們感到父親仍然和我們,也和他的學生們在一起。當父親的骨灰由海軍艦艇護送駛過廈門大學沿海時,眼望著巍然屹立的上弦場五大建筑,父親的音容笑貌似乎仍在眼前,我們感到父親仍然和我們,也和他為之奉獻終生的祖國的科學教育事業在一起。父親生前多次說過:“我生長在廈門,我的父母來自臺灣,海峽兩岸都是我的故鄉。”艦艇駛過矗立著民族英雄鄭成功巨型雕像的鼓浪嶼日光巖一帶海面,最終停泊在臺灣海峽最西端的廈門—金門—大擔海域,哀樂回蕩在臺灣海峽上空,我們把父母親的骨灰混合在一起,象征著他們一世恩愛、永不分離,然后手捧父母親白色的骨灰,伴著紅色的玫瑰、黃色的菊花,也伴著我們晶瑩的淚水,一同撒向蔚藍的大海,我們感到父親仍然和我們,也和他們摯愛的海峽兩岸的土地和人民在一起。

完成父親最后的遺愿:將父母的骨灰撒入大海

時光荏苒,轉眼間,父親離開我們已經20年了。但在我們的心中,父親沒有走,他永遠和我們在一起。父親沒有留下財產,但他培育出的家風就是留給我們最珍貴的遺產。

1999年10月,父親以其在結構化學研究中的杰出成就榮獲何梁何利基金科學與技術成就獎。當時他就鄭重囑咐,這筆錢要存起來不能動,以后作為獎勵基金使用。在他身后,我們兄弟姐妹遵照父親的囑托,捐出了他生前所得獎金,與有關單位和友人的捐款結合在一起,創立了“盧嘉錫科學教育基金”,用以獎勵在科學教育領域卓有建樹的教師、科研人員和青年學子,贊助福建省(包括金門、馬祖地區)、廈門市青少年科技創新大賽,并為農村中小學捐建“盧嘉錫愛心圖書室”,為扶貧掛鉤村設立助學金。我們感到,父親還像生前一樣,在熱心提攜后人、關注農村扶貧事業。中科院福建物構所將父親生前辦公室辟為“盧嘉錫院士紀念室”,保留和陳列著他生前的部分論著、手稿以及辦公和科研用品,以教育和啟示后人。福州大學開設了“嘉錫講壇”,將化學學院化學創新人才實驗班命名為“嘉錫班”,以緬懷先輩、傳承精神。兄弟姐妹們牢記父母親的教誨,認認真真做事、踏踏實實做人。

(作者系盧嘉錫次子、北京大學教授)