歲寒心事滿煙霞

陳息恩

正值梅蘭開放的時節,我如約來到陳濟謀先生于福建省畫院的畫室。靜靜的白馬河在窗下流淌,敞亮的大陽臺上幾簇迎春花正悄然開放。我打開眼前一本由中國美術家協會主席劉大為題簽的《濟謀畫梅》大畫冊,扉頁是陳濟謀的簡歷:

1945年出生,福建福鼎人

1970年畢業于天津南開大學歷史系

幼承家學,酷愛詩、文、書、畫

中國美術家協會會員

中國書法家協會會員

福建美術家協會顧問

福建省畫院名譽院長

福建花鳥畫學會名譽主席

曾任

中國美術家協會理事

中國文聯委員

全國政協委員

福建省政協委員

福建省文聯黨組書記

福建省畫院院長

從開篇以素為絢的《梅贊香風遠》到空靈曼妙脫俗的《舊時月色》,從意境敞闊卻不刻意的《風雨不知寒》到靈動鮮活的《聽濤》,在一幅幅極富筆墨表現力的中國寫意花鳥畫面前,我不知道該用一種什么樣的視角去面對。梅花其神形俱清,風韻獨特,節操高潔,品格秀雅,都被畫者演繹得淋漓盡致。能不能說,這每一頁紙面上的皺擦暈染,都涌動著畫者的生命旅程,都交織著畫者心中的酸甜苦辣,或多或少呈現或隱藏著畫者的心靈和精神世界。

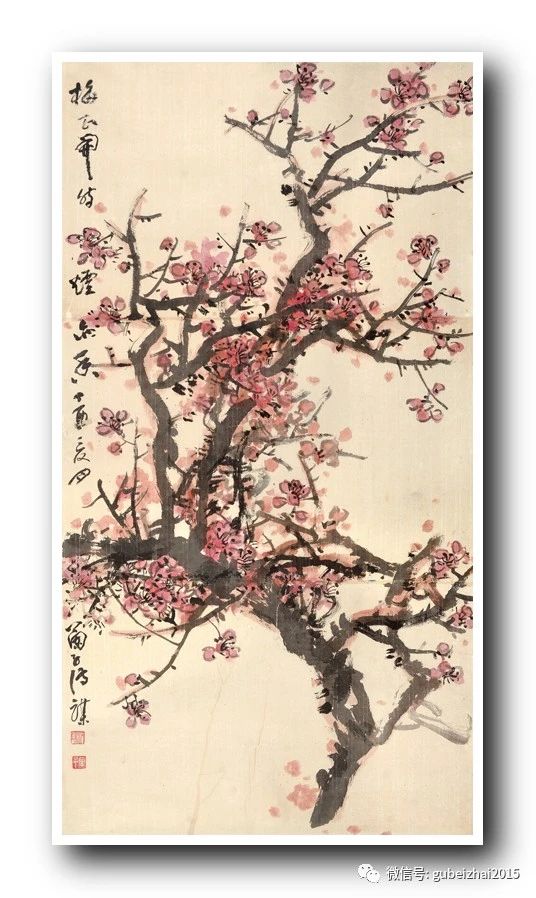

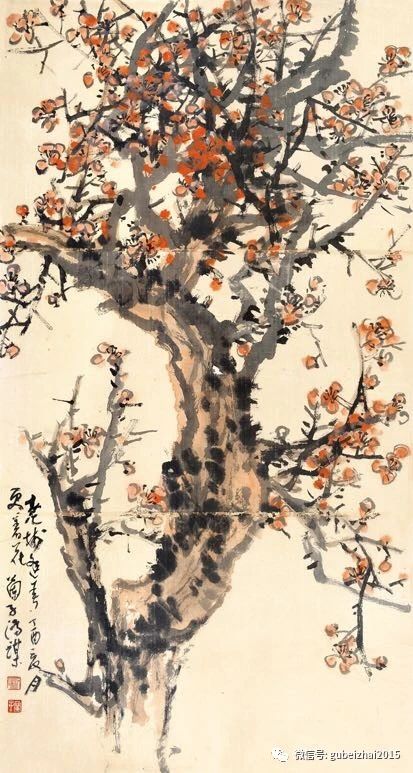

人們喜聞樂見花鳥畫,是因為遠望:它是深邃的蒼穹;近觀:卻是云海的花鳥世界。古往今來,梅花一直是中國古代文人騷客吟詠的主題,可以寫得散淡適意,也可以寫得奔放濃烈,全憑畫者用筆隨韻賦墨,隨神賦彩。陳濟謀筆下的梅,具有古典詩詞般的簡約、精練和曼妙,在豪放之間兼具清奇古秀,時而含斂蘊藉,時而纏綿悱惻,時而老辣勁健,富于一種最堪玩賞的意味。他常以素墨入畫,看似簡約其實畫面耐看生動,運筆如行云流水般輕盈又不失拙氣。他時常將墨法點染在濃淡干濕之中,沉浸于墨韻“朵朵花開淡墨痕,水韻悠悠抹漣漪”的淋漓揮灑。他的“墨梅”圈、點的花瓣,簡單明了,從容不迫,著花疏秀,冷香清艷。他說:“中國畫的毛筆看似簡單,但神奇得很,筆下的線條千變萬化,讓你窮盡一生也無法盡得其妙”。同樣的一條線,不同的人畫出來會透射出不同的個性。他畫老梗并不盤環纏繞,著新枝也不挺健俊峭。大部分梅花作品畫面很少撐滿,枝干蒼勁直白,常以豪放的飛白拖干出枝,留白妥貼而氣韻生動。這種擅長將筆法呈現于點線面之間,玩味于線條“平如水上漂,垂如屋漏痕”的一波三折,喻示著一種空靈和通透,似乎有一種悠長的念想懸浮其上,活生生給人留下了遐想和沉思。

陳濟謀筆墨功夫頗具文人氣質和風骨。他把畫梅花作為希翼冥想和自然物我為一的情感追求的一種替代。《長與梅花同歲暮》中,他的“自家面目”是很明顯的。筆下的梅花嬌艷而不媚俗,恬靜而不沉淪的生命狀態,傳達出畫者藝術人生的真意。中國畫的精髓在于一種精神,在于鼓蕩一股浩然正氣。所謂“意在筆先”、“以意寓象”的“意象”思維,就是中國傳統書畫的技法性和用“意象”思維來明確作者主觀的藝術創造性二者的綜合。“融景、借景”都是手段,“生情、示氣”才是目的。大自然中的花鳥生態,有著多種多樣的生命情態,“觸目橫斜千萬朵,賞心只有兩三枝。”就是經過畫家的審美取舍而意在其中的。

我記起多年前寧德一個鄉鎮宣傳文化站村史教育室收藏的陳濟謀素梅畫作。高風滾滾,寒流習習,一樹白梅,鋼枝鐵干。畫面著墨不多,泫然流露出梅花經磨歷劫的錚錚氣象。畫者把筆下水墨世界作為自己心靈的依附,意不在畫,旨在借畫抒懷,寫出心性,畫出精神。這幅畫究竟晃動著畫者什么樣的一種生命意象?透露出畫家彼時個人與現實對話的哪種基本立場?

那是在1990年到2000年間,他任寧德市委副書記、市委常委、宣傳部部長。針對改革開放不久,寧德地區廣大農村宣傳思想工作力量薄弱、陣地缺乏、內容單調、手段落后,原有的文化、廣播、電視等陣地因體制不順,經費不落實,無從發揮教育功能,且農民思想活躍、求知求富熱情高、渴望科技扶貧、渴求活躍文化娛樂生活等問題,他在全市直接組織開展了創建農村宣傳教育中心(站)實踐活動。在廣大農村因地制宜,創辦黑板報、村史教育室、有線廣播、農民科技站、農民圖書館等,“從加強陣地建設入手,較好地解決了農村基層精神文明建設誰來管、誰來干、怎么干的問題”(劉云山語)。寧德的做法受到了中央宣傳部的充分肯定,被概括為“寧德經驗”在全國推廣。他本人也因此獲得了全國第八屆“半月談思想政治工作創新獎”殊榮。十年磨一劍,慢工出細活,“不經一番寒徹骨,哪來梅花撲鼻香”。我終于明白,那氣韻翩然的筆墨間,曾經滲透著畫者多少憂郁的情結,曾經涌動著畫者多少生命的情感。

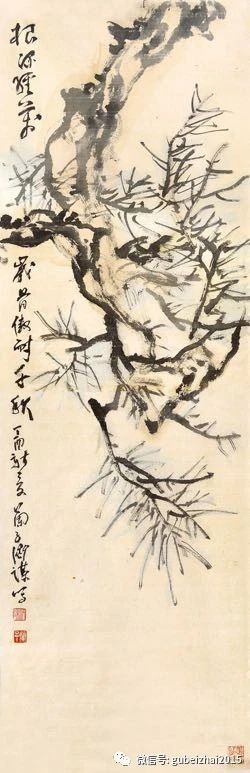

陳濟謀說,“熱愛藝術,結緣藝術,就意味著對真善美的心靈皈依和精神守望”。因為對藝術自由的向往和對筆墨傳統的尊重,他的創造過程充滿著藝術理想中的純美表現和自然天趣,過多流露出他內心的真實的、豐富的對自然、對生命的深情感悟與人文關懷。他的作品求趣、求意、求韻,充滿書卷氣息。鳥禽畫畫風自由瀟灑,筆法放而有收。畫春日下的雛鳥,情趣盎然,呼之欲出。畫蒼松,老筆紛披,縱橫揮灑,自成一格,讓 人一眼看出畫家的功力。

人一眼看出畫家的功力。

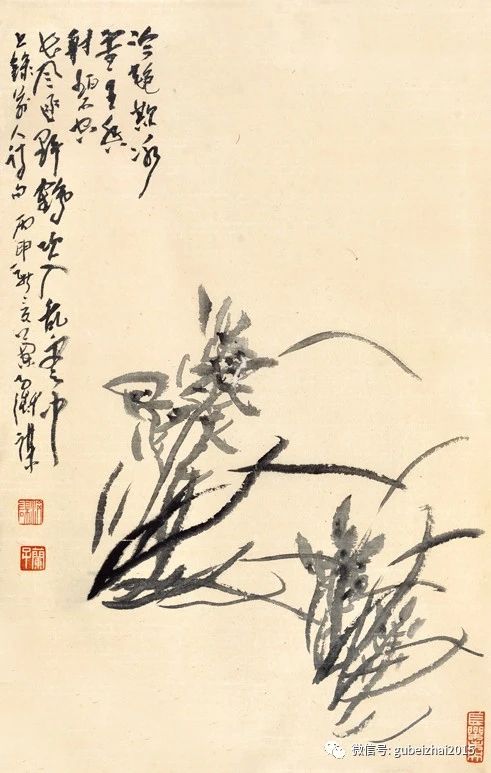

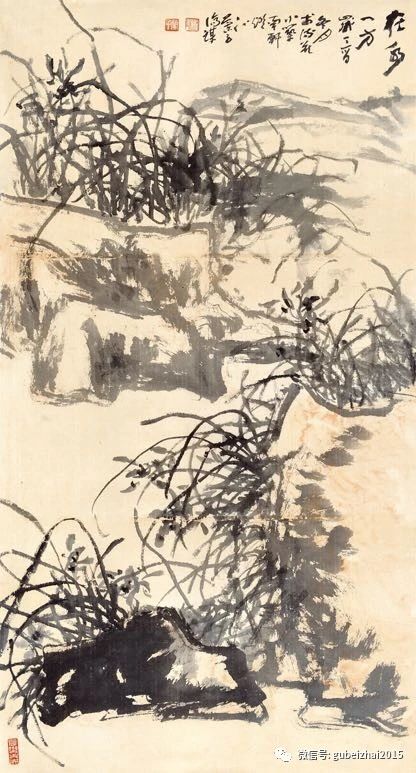

在中國傳統文化中標榜做人遵循君子之道,是一種精神的象征。中國文人喜歡畫蘭花,是有深刻的文化背景做支撐的。陳濟謀亦喜愛寫蘭,他筆下幽蘭無論是依于溪畔或是生之草地,其物象與意象之間的把控巧妙,筆墨簡潔,若動若靜,亦動亦靜。象《幾葉清風》構思巧妙,布局簡潔而疏朗,在墨色對比中,極盡幽蘭的瀟灑風度和清麗之質。他喜歡畫錯雜紛披,自由奔放,充滿狂草情趣和生命激情的野蘭。他對我說,“我喜歡蘭花,是因為它具有頑強的氣場,不媚不驕的氣質,‘只講耕耘,不問收獲’的氣度”。在《扎根在巖壑》中,一簇野蘭恣意于巖壁的夾縫之中,最底層的一撇長葉,略顯狂野之狀,突然回折拖下,戛然而止,猶如畫筆在時光隧道上劃開一道裂口。當你在畫前駐足,你會有一種不可言狀的感動,已經逝去的過往和歲月的殘痕會被輕輕喚起。

畫界多有“書畫同源”,“能事畫者必善書”之說。“中國畫由書法見道,其途徑先明書法為第一步,故鑒賞家畫重筆法。”黃賓虹老先生一語道破東方這一特殊畫種的本質。由于工具材料的共同性,中國畫不論在筆墨技法方面,還是在寫意觀的形成方面,都受書法的影響。陳濟謀的書法也很精彩,書風高雅、隨性、自然,浸透著一種真性情。他常常以行草入畫,把書法的濃濃韻味融入繪畫,把畫意濃厚的線條付諸書法。我注意到他大概創作于上世紀九十年代的一幅書法作品,“長夜鳴雞生曉色,征途策馬趁新晴”,字體遒勁、線條厚重,骨感鮮明。聞雞、曉色、催馬、揚鞭,一個個火紅的生命意象,如同海底的冰山一樣潛藏在他的記憶深處……

陳濟謀出生在福建省東北部的一個海濱城市福鼎市,這里人杰地靈、物產豐富、風光旖旎。在生命的流沙河里,滋潤萬物的桐江給了他太多的洗刷和補給。“愿得此身長報國,何須生入玉門關”,青年時代多少次他徜徉在母親河畔,仰望星空,追尋古代先賢修身齊家治國平天下的家國情懷 。上世紀八十年代,霞浦縣發生了轟動一時的“杜案”,許多干部驚魂未定,工作情緒低落。他“臨危受命”,馳任縣委書記。面對窘境,他緊緊團結黨委一班人,以提神鼓勁為切入點,帶領干部群眾解放思想,轉變觀念,走改革開放、科技興縣之路。通過開展“一師一項目一成果”活動,組織科技人員走向經濟主戰場。還根據縣情,分別制定“農業發展”、“工業發展”17條具體措施,有力推動了全縣工農業生產的發展。無論畫畫還是為政,他都沒有遠離生活,總能不斷置換在場,堅持改革創新。當看到一座座新引進的加工企業廠房拔地而起,當面對一張張枯木逢春般的笑臉,人們已經不再抱怨工作條件的艱苦和收入的偏低,因為滿懷希望的他們深深懂得:人生所求之至境,莫過于把青春和真愛留在青山綠水之間。

陳濟謀詩書畫兼擅,常寫感懷的舊體詩,對于傳統的歷史文學有較深入的了解。其詩作韻味清新醇厚,有一種高古清脫的氣息。他在《蘭子吟草》“賀世瑤先生六秩之慶”中寫道:“白朱卅載費經營,愛石情深入夢頻。刀法漢秦渾忘我,韻追趙鄧足宜人。抒懷能賦凌云志,走筆猶夸半老身。莫道桑榆臨夕照,春風得意墨花新。”其實這樣的詩也可以當作勵志詩來讀,其中隱含著作者老驥伏櫪、壯心不已的豪情。他的《為友人畫梅并題》“意枝疏影有誰同?夜月冰霜練玉魂。珍重東風憑寄語,休辜羅浮半點春。”也十分精到。他的《哭林鍇師》“立雪師門三十年,才疏愧我墨未研。長天鶴淚無窮恨,藝海憑誰問向前。”感情真摯,沉痛感人。在我的感覺中,上佳的畫家多長于詩文,多數受益于上佳的詩文功力和修養,憑借詩心文心,孕育佳作,表現出層次豐富、奇姿卓卓的心象意境,從而達到“好畫要如詩句讀”的審美佳境。他以詩人之心待人處世,以詩人之心揮毫走筆,給人提供了多維的、不同的繪畫語言和審美元素,這也是他的畫受到社會關注和人們喜愛的重要因素 。

陳濟謀的畫質文并重,畫面、落款和閑章總是經過極為重的推敲。其在《寒梅如故圖》畫面留白處,題款“君自故鄉來,應知故鄉事。來日綺窗前,寒梅著花末?”意境深邃,絲絲入扣,耐人尋味。正因為心中有詩,同樣的大雪紛飛,“末若柳絮因風起”之意境,是遠高于“撒鹽空中差可擬”的。假如你心中有詩,就能夠為偉大的《飛葉集》錦上添花,揮灑譯出:“生如夏花之燦爛,死如秋葉之靜美”。

他常以“常樂未央”“舊時月色”“萬取一收”等閑章入畫。其題文題詩題句,往往筆簡意賅,樸拙浪漫,貫串了人生的體味,彌散著人文情懷。所以他的畫往往升騰著一種超越了視覺表象的文化氣脈,充溢著文脈、人脈和書脈,散放出清勁飄逸、空里疏香的意趣。

筆畫往往能透露出一個畫家的學養。陳濟謀說:“志于道,游于藝,實際上最終歸于精神層面,是藝術文化的修為,培養的是一種人文情懷和素養。” 一個人的藝術的高低深淺優劣完全取決于諸方面的修養。他酷愛詩文書畫,具有多方面的藝術修養,繪畫只是他文化生活的一個方面。根深才能葉茂,他幾十年辛勤耕耘,將梅花品類的精神融入詩詞書畫的創作實踐與美學研究中去,靠的是學識的積累、自己的天賦、長期的潛修和深厚的家學。

他的祖上幾代與畫結緣,祖父進隆公,畫名陳瓚,字號小倪,七歲拜師學畫,十四歲賣畫奉母,終生以鬻畫為業,為清末民初閩東、浙南一帶馳名遐邇的畫家。取畫名陳瓚,想必有崇尚元代著名畫家倪瓚,立志當畫家之意。陳瓚的人物畫描繪傳統題材,取材文史,或彰忠義而成教化,或寓神話而抒夢想,或倡詩書而重詩文。其所作《華光大帝傳》人物姿態生動,神形兼備,畫風獨具,曾被福建藝術機構選送國外展覽,影響波及歐亞數十個國家。他的花鳥畫上承閩浙寫意傳統,進而順應時風,取法海上花派,生動活潑,造詣出群。梁桂元在《閩畫史稿》里指出:“陳瓚的神像畫是近代閩中早期的連環畫”。已故著名畫家丁仃先生對陳瓚作品褒贊有加,認為陳瓚的作品線描功夫精熟,無論人物神情、線條、著色、章法、品位都堪稱一流。

陳濟謀承繼家學,贏得了人生起跑的先機。他自幼醉心于丹青,據說少年時就立志當一個畫家。當年原本打算報考福建師范大學美術系,因為那年學校沒有在閩東招生才改報歷史系。文史相通,其實學史為他日后學畫帶來了諸多裨益,如頗具一種規避彎路的歷史穿透感;善于鑒古識今,不為古人所蔽,不為時尚所惑的格局觀;有所為有所不為的取舍觀等等。歷史學的正途究竟無法抵御“不合時宜”的夢想,當年他懷著滿腔希翼,漂泊上路,一路跌跌撞撞,最終還是由文史回歸到書畫里來。上世紀八十年代初,他有幸問道于林鍇、周滄米兩位先生。兩位先生國學底子深厚,詩書畫印俱佳,且胸懷、涵養、氣度、才情不同凡響,給了他很大的影響。

他畫畫,除了天分,主要靠漸修,靠積累。除了本職工作,筆墨生活幾乎貫穿了他以往的如歌歲月,融入了他的血脈深情。他曾流連忘返于美麗如畫的南大馬蹄湖畔,吟唱青春,放飛夢想;曾沉醉于劍池旁的梅林里,太湖旁的香雪旁,流傳“梅妻鶴子”佳話的孤山腳下,放牧心靈,蒙養雙眼;他曾在美術館、博物館名畫前駐足凝神,閱讀經典,重溫歷史;曾在花甲之年,策杖西行,壯游塞北,遍跡天涯,一路揮毫潑墨,且行且歌。因為從生活中源源不斷地汲取能量,將眼前所見刻印于心中,才能一次次飛揚筆墨,噴發創作激情。他喜歡結交文人雅士,廣交名流賢達,又處在一個比較高層次的人際圈,有一群志同道合的朋友,同時又善于與同道合作,友情聯手,探討得失,交流切磋 。正因為為藝為人,淡泊篤定,以較高層次上對人生、對生命的感悟,去把握自己的生命活動的歷程,把生活活動歷程中的感覺,體悟于作品里頭,以致手中筆墨無論詩物我交融還是情景匯合,均達到可滋生修為的化境。

繪畫與陳濟謀相伴終生。他長期從政,卻總能在喧鬧的場面之后隨即忘情于尺幅之中,給自己找到一個內心的棲居之所,讓身和心一起去調節歲月的情懷。正象他前不久在和他的兩位同道合辦的寫意藝術展《寒味芳心》作品集“弁言”中所言:“《寒味芳心》語出先賢伊秉授墨跡,借以為名,意在表達傳統藝術的無尚境界,表達我們對傳統藝術的敬畏與尊崇,表達我們‘香自苦寒來’的信念。”這是一種洞穿歲月喧囂與塵埃的藝術人生感悟,人一旦有了這樣的自信和自覺,就會象余秋雨所說的那樣:“不斷地設定起點,不斷地突破圍城,不斷地提醒自己,你有一個精彩的生命,即使年紀很大的也是這樣,這個生命就比較有價值。”

“志之所趨不能限也”,對于內心有生命方向的人,走到哪里都是追尋。相信陳濟謀先生在未來的藝海探驪中,一定還會給人們帶來更多的、新的驚喜和感動。

(本文圖片來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除)