堅守與創新

——陳朱書法藝術管窺

趙玉林

陳朱先生是我在書法界中所欽佩者之一。我覺得他那樸實、渾厚的書風在今天應該特別予以贊賞和提倡。

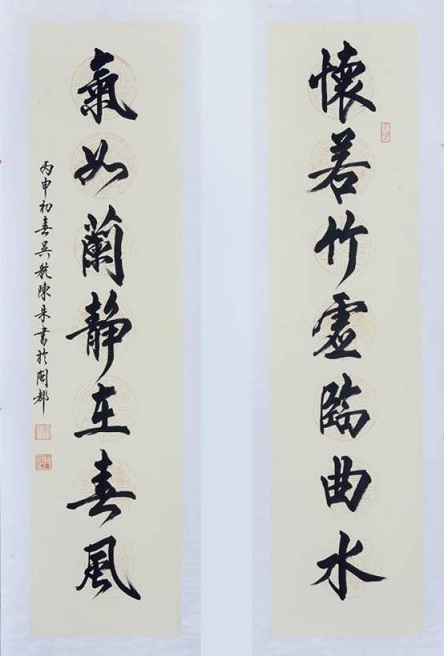

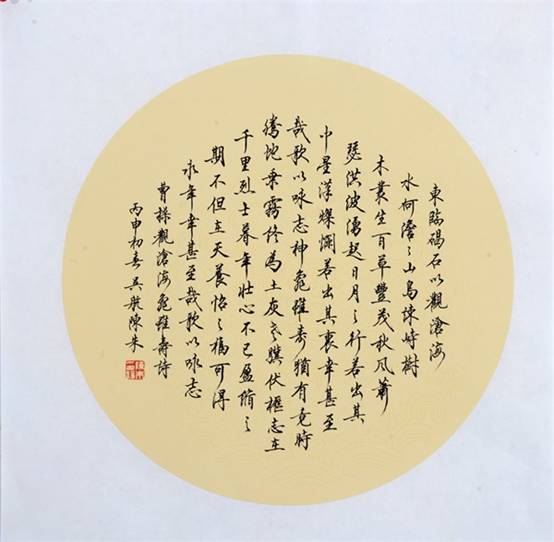

凡看過陳朱書法的人,都非常認同其藝術特點:一是他書法構成的線條十分堅挺;二是每個字的間架結構非常緊密;三是作品的整體布白無比均勻。這三點看似容易,要不折不扣地做到,絕非易事。我從2013年省博物院舉辦的《文心荷境》藝術展中,真切地感到陳朱的書法溫潤圓純,有“二王”遺意,尤難落墨千數百言,能一筆不茍,精誠專至。直如十里荷塘,萬株亭立,清姿可挹,雅韻畢集。許懷中先生在《文心荷境序》中說:“陳朱堅持傳統,又處理好傳承與創新關系,他在名師指導下,從唐人楷書入手,臨摹不少書法家如柳公權、歐陽詢、顏真卿名帖,后又迷上‘二王’(王羲之、王獻之)行書,他深刻體會到書法既要扎根傳統,也要力求創新,從而逐漸形成其清俊古雅之書風。”此論極為公允。

書道振興以來,群起紛追,敬重傳統,初不待言。但當代也有急功近利者以傳統要求過嚴,按部就班必僵硬枯槁,乃盲目追求“生動”,根基太淺,遂見怪誕不經,甚至引西方美術觀點,以改造中華書法。今書法界互相觀望,社會鑒賞力薄弱,良莠不分,劣貨充斥,言之可嘆!今有陳朱者,堅守書法傳統,身體力行,豈不應予以贊賞?

至于創新之說,人多誤解。書體五種:篆、隸、楷、行、草,已屬定型,各體形成,有其歷史因由,既能實用又可鑒賞。文字之生,文化賴以傳承,我國書法與史并傳,在實用與鑒賞之外,更有其重要使命,乃我中華民族精神之所寄托也。古之書法家皆須具有“智周萬物,道濟天下”的襟抱。為達到這一偉大心愿,先須正心誠意、以書養學,嚴格磨練自己,努力為人民創作表達民族精神的作品,他們的藝術成就就是傳承與創新的成果。吾閩近、現代書家甚多。清末的陳寶琛是個書家,其書法取法歐(陽詢)柳(公權),創造了冷峻、勁遒的書風,其書作在福州各名勝古跡都可見到。西禪寺三門亭聯:“碧澗生潮朝自暮,青山如畫古猶今。”即其手筆,人稱“伯潛體”(伯潛是其號),似此就可算是創新。前輩潘主蘭、沈覲壽、朱棠溪、王希堯等人也可以說各有創新。現陳朱書法也取法柳、歐及“二王”筆意,形成清俊古雅之書風,在創新之路也走出可喜一步。近日陳朱先生邀我鑒賞其新作《道德經》長卷五千余言,豪情似海,字字珠璣,卷長二十余米,可謂歷來書展中所難得見到者。

祝愿陳朱先生書法藝術在堅守中傳承,在創新中發展,取得更為豐碩之成果!

(作者已故,生前系著名書法家、詩人)