蘆蕩火種 根在閩東

林思翔

綠水如藍,清波流淌;古榕低垂,蔭披兩岸。在美麗的蕉城霍童溪畔溪南村,新建了一處展館——閩東籍“沙家浜”英雄事跡陳列館,通過生動的圖文,展示了當年由閩東子弟兵傷病員等發展起來的一支新四軍抗日武裝隊伍,依靠當地人民群眾的支持,在蘇、常、太一帶英勇殺敵的故事和深厚的軍民魚水情。

閩東兒女何以活躍在蘇南抗日戰場上?這還得從頭說起。

1934年9月,在寧德霍童支提寺成立了中國工農紅軍閩東獨立師。這支部隊在葉飛等人的帶領下,活躍在閩東游擊根據地及閩浙邊兩省的20來個縣,堅持三年艱苦卓絕的游擊戰爭,有力地打擊了國民黨反動派和地主豪紳,使這塊地方成為中國革命在南方重要的戰略支點之一。1938年初,中國工農紅軍閩東獨立師奉命改編為新四軍第三支隊第六團,葉飛為團長、阮英平為副團長。經整訓后,這支1380多人的隊伍于1938年2月從屏南出發,開往皖南抗日前線。1938年10月,葉飛率領這支隊伍開赴江蘇茅山地區,在日軍占領的心腹地區南京附近開展敵后游擊戰,創建抗日根據地。1939年5月,葉飛率六團以“江南抗日義勇軍”(簡稱“江抗”)名義東進,從茅山出發至陽澄湖一帶,與常熟地方抗日武裝會師,開辟蘇常太抗日游擊根據地。

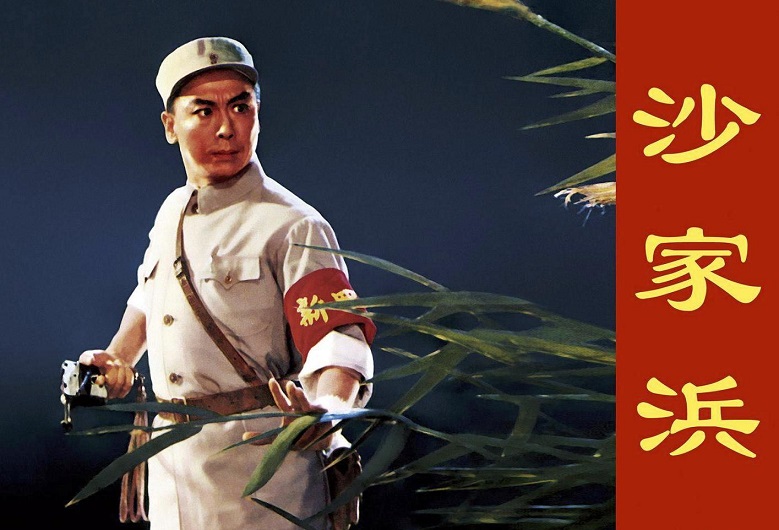

京劇《沙家浜》劇照

陽澄湖素稱魚米之鄉,物產豐富,稻谷飄香,是寧滬杭一帶久負盛名的“陽澄湖大閘蟹”的產地。湖面縱橫數十里,湖邊蘆葦連片,湖水碧清,風光秀麗,漁船來往不絕,東邊靠昆山巴城鎮,南邊是京(寧)滬鐵路。陽澄湖地區是個水鄉,湖汊河網密布,前村后村可望而不可即,沒有船只則寸步難行。

寧滬淪陷后,這里橫遭日寇鐵蹄踐踏。地痞胡肇漢在那里招兵買馬,組織土匪武裝,成為陽澄湖的“土霸王”,橫征暴斂,魚肉人民,民不聊生。

葉飛率領“江抗”東進時,曾用汽艇拖成百只木帆船,浩浩蕩蕩進軍陽澄湖,橫掃偽軍、土匪,為民除害。日偽軍肆無忌憚的行為有所收斂,陽澄湖人民歡欣鼓舞。

1939年10月,為顧全統一戰線大局,“江抗”部隊西撤北上,在陽澄湖后方醫院留下了一批傷病員,經當時的負責人夏光清點有36名。36名傷病員中來自閩東(現寧德市)的有:黃烽、吳立夏、葉克守、張世萬、葉誠忠、黃德清、何彭福、謝錫生、潘阿興、周義大。后來進進出出醫院的共有100多人,也多數來自閩東。

黃烽將軍回憶說:“當時醫院所處環境十分險惡,敵人頻繁下鄉‘掃蕩’,搜索我方人員,‘草頭王’胡肇漢(《沙家浜》劇中胡傳魁生活原型)又東山再起,更加囂張。陽澄湖人民重陷水深火熱之中。后方醫院的醫護人員和傷病員手無寸鐵,也沒有部隊掩護。當時后方醫院活動在蘇(州)常(熟)地區陽澄湖畔的湖汊水網地帶,每移動一次都要用小漁船或罱泥的小船作交通工具。傷病員分散隱蔽在當地群眾家中,所住家中的大娘、大嫂等鄉親,視傷病員為自己的親人,悉心照料。敵人下鄉‘掃蕩’時,鄉親們不顧生命危險轉移、隱蔽傷病員,甚至冒著彈雨搶運傷病員。”

就是在這樣極端困難的情況下,這批傷病員和后來以他們為基礎發展起來的新“江抗”(夏光任司令,楊浩廬任副司令兼政治處主任,黃烽任政治處副主任),以及閩東籍老紅軍陳挺率領的二支隊,與沙家浜人民同仇敵愾,舍生忘死,堅持斗爭,再次顯示了這支“老虎支隊”的頑強戰斗作風,狠狠打擊了日軍和“草頭王”地痞胡肇漢,鉗制了大量敵人,獲得了豐碩戰果。這蘆蕩火種的燎原,鼓舞了江南東路人民的抗日斗志,為創建東路抗日根據地,打下了良好基礎。

現代京劇《沙家浜》就是以這為原型編演的。為便于演出,劇本把36個傷病員縮寫為18個,象征18棵青松,屹立在陽澄湖畔,英勇殺敵,保護人民。以沙奶奶和阿慶嫂為代表的當地群眾,視傷病員為親人,無微不至地關心照顧,甚至不顧危險挺身護衛,結下了深厚的軍民情誼。

在閩東籍“沙家浜”英雄事跡陳列館里,介紹了閩東“老六團”戰士在蘇南參加戰斗的戰役,其中比較知名的有血戰黃土塘、夜襲滸墅關、火燒敵機場等,還逐個介紹了閩東籍沙家浜英雄事跡。

夜襲滸墅關,閩東戰士打先鋒。滸墅關是滬寧鐵路和京杭大運河的關隘,距蘇州城20余里,駐有日軍警備隊30多人。為了擴大東進影響,1939年6月24日晚,葉飛指揮六團,采取長距離奔襲的辦法,爭取速戰速決。團的主力連二連擔任攻打滸墅關據點的任務。在連長吳立夏和指導員吳立批帶領下,二連戰士攜帶短槍、手榴彈,放下背包,輕裝進入陣地。吳立夏首先率領突擊隊悄悄摸進去,迅速把敵軍的流動哨兵干掉。突擊隊員立即接近敵人住的平房,兩人控制一個窗口,站在窗口的兩側,槍口對準睡在床上的敵人,手榴彈的蓋子也打開了,只待投擲。這時敵軍正在呼呼大睡。吳立夏槍聲一響,突擊隊員一齊向睡在床上的敵人猛烈射擊,并將手榴彈一束一束地扔進去,屋內敵人無一漏網。這次全殲滸墅關敵軍據點的戰斗,使滬寧鐵路一度中斷通車,給敵人以沉重打擊。群眾歡呼:“新四軍是真正的抗日隊伍!”

火燒虹橋機場,“老六團”大顯身手。1939年7月的一天,上海近郊數百名出來“掃蕩”的日偽軍被我部隊打擊后,拼命往上海虹橋機場方向逃跑。支隊長廖政國率部追擊逃敵,一口氣追了60余里。天黑后路過上海日軍虹橋機場,趁著夜色,摸進機場,看到機坪上停著4架飛機。廖政國命令藍阿嫩讓戰士打開汽油桶,往飛機上澆汽油,把飛機點燃,戰士們還往飛機上扔手榴彈,頓時火光沖天,4架飛機被燒,我軍指戰員全部安全撤出。夜襲敵機場,震撼了寧滬路上的日偽軍,擴大了新四軍的政治影響。

“老六團”的戰士,由于作戰勇敢,在當年的蘇南戰場上聲名遠播,葉誠忠就是其中之一。1939年11月新“江抗”成立后,葉誠忠在陳挺帶領的二支隊任一連連長。他不僅機智靈活,而且勇猛頑強,善持雙槍,是江南抗日隊伍中有名的“三猛”虎將之一。1940年夏,二支隊在江陰桐岐鎮與50多名日軍遭遇,發生激烈的巷戰。身為連長的葉誠忠帶頭沖鋒,與敵人展開激烈的肉搏戰,當場擊斃10多名日軍。在猛烈的沖擊下,敵人全部退縮到桐岐鎮的一座廟宇大殿里。葉誠忠采用火攻,把堆在大殿四周的干柴草點燃,燒得敵軍哇哇大叫,全部葬身火海。這次戰斗是新“江抗”成立以來繳獲武器最多,也是武器最好的一次。特別是一挺嶄新的重機槍,在以后的多次戰斗中發揮了很大作用。1944年1月5日,為開辟敵后抗日根據地,身為副營長的葉誠忠奉命挺進蘇北,在解放寶應縣大官莊戰斗中,不幸胸部中彈,但還是掙扎著用手捂住傷口,堅持指揮戰斗。在生命的最后時刻,這位閩東兒女摸出一本筆記本和一支鋼筆交給身邊的戰友,一字一句地說:“我是個孤兒,黨就是我的母親,新四軍就是我的家。請代我把這些交給黨組織。”說完就永遠閉上了眼睛,年僅30歲。為了紀念葉誠忠,當時的中共寶應縣委決定將大官莊一帶命名為“誠忠鄉”(現為寶應縣小官莊鎮誠忠村)。

在10位閩東籍(現寧德市)“沙家浜”英雄人物中,每個人都有一段不凡的戰斗經歷。新“江抗”特務連副排長謝錫生,在洋溝溇與日軍作戰中,被子彈擊中腹部,他咬著牙堅持戰斗,直到犧牲在陽澄湖畔;新四軍一師二團營長葉克守在嘉興固戰斗中,腰部被敵人子彈射穿,身受重傷,仍堅持在火線指揮作戰,后又率部參加郭村保衛戰和著名的黃橋戰役,每次戰斗都身先士卒,英勇殺敵;擔任新“江抗”司令員夏光警衛員的何彭福,在我軍與日寇在洋溝溇的激戰中,他發現敵人正舉槍向夏光司令員瞄準射擊時,想都沒想,猛地撲向夏光,用自己身體擋住子彈,血流如注,險些送命;時任十八旅四十八團團長的黃德清,在觀察地形時,左膝蓋骨被敵人的子彈打穿,鮮血直噴,他忍著劇痛,右腿跪在地上,向敵人開槍反擊。在沙家浜養傷的“老六團”戰士張世萬、潘阿興、周義大,也都在戰火中錘煉成鋼,英勇殺敵,屢立戰功。

說到沙家浜閩東兒女,自然繞不開新中國成立后都晉升少將的當年的“虎將”陳挺和“儒將”黃烽。他們一武一文,帶領著沙家浜勇士們馳騁蘇南戰場,打擊日寇、偽軍、頑軍,身先士卒,功不可沒!特別值得一提的是,陳挺將軍身經百戰卻從未受傷,他風趣地說:“打仗越不怕死,越不會死!”所以人稱陳挺是“福將”。

這支由沙家浜傷病員發展壯大起來的隊伍,抗日戰爭勝利后又轉戰南北,先后參加宿北戰役、魯南戰役、萊蕪戰役、孟良崮戰役、豫東戰役、淮海戰役等,為共和國的誕生作出了重要貢獻。新中國成立后,他們又跨過鴨綠江抗美援朝,為保家衛國貢獻力量。

英雄贊歌,歷久不衰。由沙家浜36位傷病員戰斗故事演繹的現代京劇《沙家浜》已紅遍大江南北。英雄把閩東與沙家浜連在一起,把閩東的革命火種與全民族抗日烽火連成一片。

(本文原載于《福建日報》2023年12月1日;圖片來源于網絡,如有侵權請聯系刪除)